幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(6)自然との関わり・生命尊重/数量や図形・標識や文字などへの関心・感覚

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿の中について、今回は「環境」に関わりの深い2つをご紹介します。

1つめは【自然との関わり・生命尊重】です。

幼保連携型認定こども園教育・保育要領(内閣府・文部科学省・厚生労働省)には、以下のように書かれています。

「自然に触れて感動する体験を通して、 自然の変化などを感じ取り、

好奇心や探究心をもって考え言葉などで表現しながら、

身近な事象への関心が高まるとともに、自然への愛情や畏敬の念をもつようになる。

また、身近な動植物に心を動かされる中で、生命の不思議さや尊さに気付き、

身近な動植物への接し方を考え、命あるものとしていたわり、大切にする気持ちをもって関わるようになる。」

本園の周りは自然がたくさん!

恵まれた環境を生かしながら、給食の食材や栽培物に触れる経験や、生き物の飼育の機会も作っています。

子どもたちは心や頭をたくさん動かし、それが遊びや表現にもつながっていきます。

この項目を読むと、私はレイチェル・カーソン作の「センス・オブ・ワンダー」(新潮社)を思い出します。

2つめは【数量や図形, 標識や文字などへの関心・感覚】です。

こちらは以下のように書かれています。

「遊びや生活の中で、数量や図形、標識や文字などに親しむ体験を重ねたり、

標識や文字の役割に気付いたりし、

自らの必要感に基づきこれらを活用し、興味や関心、感覚をもつようになる。」よく「文字が書けない、読めない」といった相談を保護者の方から受けます。

乳幼児期にはワークのように勉強するよりも、まず環境として身近であることや、

便利な道具だから使いたいと思うこと、

必要だと感じる経験を積み重ねることを大切にしてほしいと思います。

体験的な学びが小学校以降教科の中で学ぶ際にも「あのときのこれだ!」と引き出しの1つになったり、

培ってきた感覚が土台となって応用のきく知識となったりしていきます。

今までにあげた記事の【自然との関わり・生命尊重】と【数量や図形, 標識や文字などへの関心・感覚数量や図形, 標識や文字などへの関心・感覚】の両方に向かう姿が含まれるものの一例はこちらです。

【自然との関わり・生命尊重】と【数量や図形, 標識や文字などへの関心・感覚】は書かれている内容は違いますが、記事を並べてみると共通のものも多くあります。

子どもたちは1つの体験の中で様々なことを一体的に学んでいるのです。

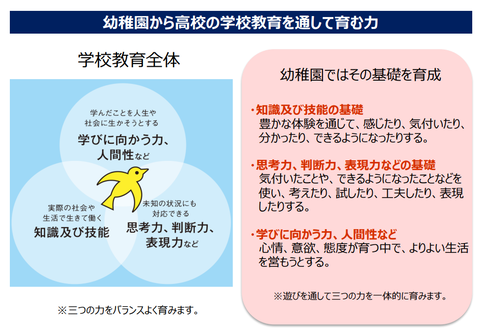

この2つのどちらにも、3つの資質能力が含まれています。

※「幼稚園」と記載がありますが、こども園でも同様です。

(文責 井村)

関連情報

-

幼稚園教育パンフレット「一人一人のよさを 未来へつなぐ ― 学校教育のはじまりとしての幼稚園教育 ―」(外部リンク)

文部科学省が出しているパンフレットです。 -

内閣府ホームページ 認定こども園概要(外部リンク)

幼保連携型認定こども園パンフレットも掲載されています。 -

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

今までの記事はこちらです。 - 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(1)健康な心と体

- 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(2)自立心

- 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(3)協同性

- 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(4)道徳性・規範意識の芽生え/社会生活との関わり

- 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(5)思考力の芽生え