6年生

謝恩会

2020年2月26日(水曜日)

「思いでつづり」では、子どもたちが、入学から現在に至までのエピソードを紹介しました。お世話になった担任の先生からコメントもいただきました。

合唱曲「旅立ちのとき」を心をこめて歌い上げました。

合奏「エルクンバンチェロ」は、みごとな演奏で、会場から拍手喝采を受けました。

学芸会でもBGMを全て生で演奏した子どもたちは、パーカッションがとても得意です。

代表の二人が、感謝の言葉をそらんじ、発表する姿は見事でした。以下、内容を原文のまま紹介します。

「先生方、保護者の皆様、来賓の皆様、本日はお忙しい中、謝恩会にご出席いただき、ありがとうございました。僕たちは、6年前、この代参日暮里小学校に入学しました。緊張し、何もできなかった僕たちに、先生方はとても優しくたくさんのことを教えてくださいました。間違ったことをした僕たちに優しく、時に厳しく指導をしてくださった先生方がいたことで、僕たちは、成長することができました。

また、僕たちは、学校生活の中でたくさんの行事を経験しました。三日フェスティバル、運動会、学芸会、音楽会などたくさんのことを経験し、友だちとの絆を深めることができました。力を合わせ、行事を成功させ、たくさんの思い出をつくることができました。

特に学芸会は、楽器・照明・幕・大道具など、全てのことを自分たちでしました。練習が短い中、集中して取り組み、とても心に残るものをつくることができました。」

「そして、僕たちがこの第三日暮里小学校での毎日を充実して過ごすことができたのは、導いてくださった先生方、環境を整えてくださった主事さん方、いつもあたたかく見守ってくださった地域の皆様、保護者の皆様のおかげです。ありがとうございました。

4月から僕たちは、中学生になります。新しい友だちとの出会いや新しい勉強との出会い、今からとても楽しみです。

僕たちは、第三日暮里小学校で学んだことをいかし、中学校へ行っても友だちとの絆を大切にし、勉強に運動に頑張っていきたいと思います。6年間すばらしい思い出をありがとうございました。」

5・6年生/送別スポーツ大会

2020年2月14日(金曜日)

この行事は、5・6年生がスポーツを通し、交流を図ると共に、最高学年として頑張ってきた6年生を労うことを目的としています。

企画は、全て5年生が行いました。当日は、6年生がやりたいスポーツから、ドッジボールやリレーを行いました。勝負は正に真剣勝負。

結果は、6年生の圧勝で、場内は「流石最高学年!!」と感嘆の声がありました。思い出に残る楽しいひとときを過ごしました。

戦争体験を聞く会

2020年1月24日(金曜日)

6年生を対象に、社会科の学習の一環として、戦争体験を聞く会が開かれました。三日小OBで、学校の近隣にお住まいの井手治雄様を講師にお招きし、貴重な体験談を伺いました。

子どもたちは、真剣にメモをとりながら、当時の戦争の残酷な様子や、学童疎開の体験に聞き入っていました。

ボッチャ教室

2020年1月23日(木曜日)

荒川区スポーツ推進委員会による出張教室が開かれました。競技を体験し、東京2020パラリンピック競技大会への気運を高めるのが目的です。

ボッチャとは

ボッチャは、ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障がい者のために考案されたスポーツで、パラリンピックの正式種目です。

ジャックボール(目標球)と呼ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれ6球ずつのボールを投げたり、転がしたり、他のボールに当てたりして、いかに近づけるかを競います。

障害によりボールを投げることができなくても、勾配具(ランプ)を使い、自分の意思を介助者に伝えることができれば参加できます。競技は男女の区別のないクラスに別れて行われ、個人戦と団体戦(2対2のペア戦と3対3のチーム戦)があります。(一般社団法人日本ボッチャ協会HPより抜粋)

餅つき大会

2020年1月18日(土曜日)

幼稚園のピロティで恒例の餅つき大会が行われました。6年生の子どもたちが、お世話になった大人たちのために感謝の気持ちを込めて、餅をついてくれました。

もち米をむす様子はめったに見ることができません。ガス釜のまわりに、暖を求めて集まる子どもたち。将来、お父さん、お母さんになって、我が子の餅つき大会のお手伝いをしてはじめて、準備してくださった方のありがたみがわかります。

三日親父の会「三日メンズ」の方々が、「こね手」「つき手」、「かえし」のやり方を教えてくださり、子どもたちに体験させてくださいました。ありがとうございます。

餅つきを体験するために、もち米を準備し、計量して蒸す等、相当手間がかかります。毎年6年生のために、学年委員さんや専門委員会の方、本部役員の方々、三日メンズの方々がお世話をいただいています。ありがとうございます。

幼稚園の教室にビニールシートを敷き詰め、衛生面に細心の注意をはらいながら、ついた餅を丸めて、準備をしていただきました。

スタッフ一同で輪になり、楽しく会食しました。つきたてのお餅はたいへんおいしく、醤油の風味が教室にあふれ、心が暖かくなりました。

卒業生の女の子が、お母さんと一緒に手伝ってくれました。三日小の先輩として、後輩のために手伝う姿は、三日小の教育目標の一つである「思いやりのある子」そのものです。

挨拶もしっかりしていて、立派な卒業生です。三日小の教育は間違っていないと実感する一幕でした。感心しました。

準備から後片付けまで、丁寧に取り組んでいただきました保護者の皆様に、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

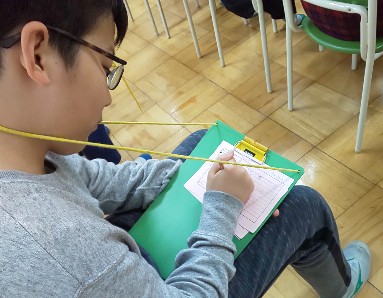

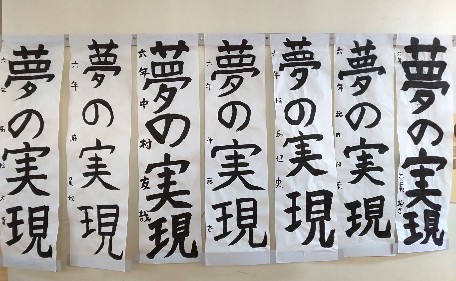

席書会「夢の実現」

2020年1月9日(木曜日)

6年生の課題は「夢の実現」です。小学校の総仕上げとして、席書会に挑みました。

陽光を背中に感じながら、集中して、取り組みました。

作品は、各クラスの廊下に掲示しました。ご来校の際に是非ご覧ください。

音読朝会/「雨ニモマケズ」

2019年12月12日(木曜日)

最高学年として、最後の音読朝会になりました。全児童が静まり、はりつめた空気の中、凛々しく音読しました。

『雨ニモマケズ』は、宮沢賢治の没後に発見された遺作のメモです。宮沢賢治の代表作のひとつともされています。子どもたちから、そう説明がありました。

宮沢賢治は、当時の苦しい生活の中で、病床にありながらも、生きることを諦めなかった魂の叫びが伝わってきました。

租税教育

2019年12月7日(土曜日)

税金には約50種類もあること、税金は私たちの毎日の暮らしの中で様々なことに使われていることを学びました。学校も税金で賄われていて、年間100万円、6年間で600万円かかっていることも知りました。

また、大人になったら、自分たちが社会を支える立場になることを改めて実感した授業でした。

体育/タグラグビー

2019年12月6日(金曜日)

タグラグビーのテーマは「みんなでトライ」。みんなで楽しく汗をかいて、良い友だちになってもらう事が目的です。

攻める側のプレーヤーが、相手のゴールラインを越えたインゴールの中に走り込んでボールを置けば「トライ」で1点となります。

ゲームの攻防が高まってきたら、ノックオンを適用したりタグをとられる回数によって攻撃を制限したりするなどルールを難しくしていきます。

どのようにトライシーンを創り出すのかをグループで考えさせ、タグラグビーのおもしろさをさらに味わえるようにしています。

子どもたちは、「みんなでトライ」を合言葉に、声を掛け合い、体力を高め、親交を深めています。

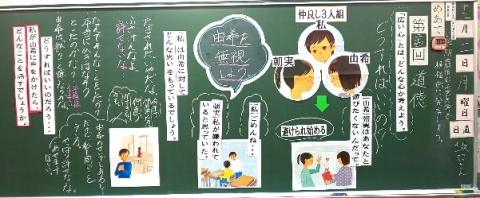

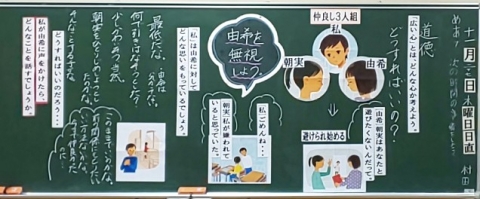

授業研究/道徳/東京教師道場

2019年12月2日(月曜日)

相手と理解し合うためには、どのようなことを大切にすればよいのでしょうか?

6年生として思春期を向かえ、友だち関係でうまくいかないときどうすればよいかをみんなで考えました。

自分もされて辛かったことを繰り返していいのだろうか?

子どもたちは、良し悪しの区別はよく分かっていますが、「ついやってしまう」振る舞いについて、改めて真剣に考えました。

友だちと意見を交換し合います。その意見は間違ってはいないけれど、本音は?など、様々な意見が出ました。

友だちとトラブルが起きたときには、自分のことばかり考えないで、相手の思いや考えを知り、分かり合う努力が必要であることを学びました。今後、生活の中でどんなことを大切にしたいか、卒業を間近に控え、子どもたちはこれからも考え続けます。

授業研究/道徳/東京教師道場

2019年11月28日(木曜日)

題材「どうすればいいの?」広い心で(B相互理解、寛容)

広い心で相手の過ちを許し、自分と異なる立場や意見を尊重しようとする態度を育てることが目標です。

子どもたちからは、「最低だな」「何で引き離そうとしたのだろう?」「少しかわいそうだけど、当然かな」「友達をひとりじめしようとしたのかな?」など、たくさん意見がでました。

友だちと意見交換をしました。男女関係なく、たくさんの友だちと意見を交換しました。

子供の思考のプロセスが整理しやすいように、板書にも工夫しています。

卒業に向けて

2019年11月20日(水曜日)

地元の写真屋さんが、6年間、子どもたちを追い、写真を撮り続けています。卒業準備が着実に進んでいます。

卒業生と保護者の方へ/「優しい人」が「強い人」(PTA会報誌「さんにち」掲載)

「子どもは親の言うことはきかないけれど、親のやることは真似をする」と言われます。これは、我が子を親が望むように育てたかったら、親が一緒にやって、示してあげることの効用を解いたものです。

三日小の子どもたちには、「何があってもへこたれないたくましい子どもに育ってほしい」と常に願っています。どうしたら、心身ともにたくましい子どもに育ってくれるのでしょうか。私たち大人は、子どもたちに何を真似させればよいのでしょうか。

「柳の糸」という言葉があります。柳の細い枝を糸に見立てた言葉です。そよ風にさえ揺れる柳ですが、その穏やかな姿からは想像できない「強さ」を秘めています。どれだけ雪が枝に積もっても、その重みで折れることは決してありません。枝をしなわせながら雪を落とすのです。柔らかいものは、硬いものよりかえってよく耐えますし、丈夫です。植物は自ら声を発することはありませんが、その姿で本当の強さとは何かを教えてくれています。

私たち大人は、どこまでもしなやかで柔らかく、人の思いに寄り添う、優しい心のもち方を真似をさせるのはいかがでしょうか。

「優しい人」こそ「強い人」です。

6年生の卒業にむけて、この「優しい人」こそ「強い人」であることを繰り返し、伝えてまいります。

保護者の皆様、地域の全ての皆様のご協力とご支援を何卒よろしくお願いいたします。

交流給食/6年生と1年生

2019年11月19日(火曜日)

兄弟姉妹学年で給食を食べます。戸惑っている1年生を見つけると、6年生が進んで助けます。

6年生のことが、1年生は大好きです。6年生が優しく接してくれるので、1年生も穏やかで、素直に育っています。

学芸会リハーサル/見所発見!

2019年11月14日(木曜日)

人間になりたがった猫

アナウンス

「もし、魔法で姿を変えられるとしたら、皆さんはどんなことを願いますか?このお話は、「人間になりたい」と願う猫のライオネルの物語です。魔法使いのステファヌスによって、人間に変えてもらったライオネル。旅の途中で出会ったタドベリとともに、人間の住む町・ブライフォードへ向かいます。人間でいられるのは、2日間だけ。この2日間でライオネルが知った大切なものとは?小学校生活最後の学芸会。6年生66名全員で精いっぱい演技をします。衣装・演奏など、自分たちで作り上げました。笑いあり、涙ありのステージをどうぞお楽しみください。」

見所

- 演技と全ての係の仕事を両立

- 長文のセリフ

- 児童観劇日と保護者観劇日の異なる配役

体育/タグラグビー

2019年11月13日(水曜日)

これまで教えてきたサッカーやバスケットボール等々の運動種目のルールや用具などを工夫し、苦手な子も含め、どの子もゲームに参加できるように、タグラグビーを取り入れています。とくに苦手な子がゲームに参加しやすく、個人差や男女差が顕在化しにくいというのもタグラグビーの特徴です。

交流給食/6年生と1年生

2019年11月11日(月曜日)

6年生が1年生の面倒をよく見ています。

給食中は、おしゃべりしない習慣なので、ランチルームでの会食でも静かでした。

卒業写真撮影進行中

2019年11月6日(水曜日)

卒業写真撮影が進んでいます。卒業アルバムの素材が揃いました。今日は、委員会活動の記念撮影が行われました。写真は、代表委員会の撮影風景です。あと、5ヶ月で卒業です。友だちと楽しい思い出をたくさん作って欲しいです。

学芸会練習/人間になりたがった猫

2019年11月6日(水曜日)

「ぼくは猫のライオネル。ある日、ご主人で魔法使いのステファヌス博士に口答えをしたら、バツとして2日間人間にさせられちゃった。でもほんとはね、ぼくはずっと人間になりたかったんだよ。」人間は恐ろしいものか、夢見たようにすばらしいものか、メッセージ性の高い劇に、6年生が体当たりで挑戦します。

最高学年にふさわしい、感動の劇を演じます。さらに気持ちを込めて、演技に磨きをかけていきます。BGMはすべて自分たちで音を奏でます。

卒業記念写真撮影開始

2019年10月21日(月曜日)

人生の節目である卒業に向けて、記念撮影がスタートしました。クラスごとの全体写真や一人一人の撮影も行われました。

英語/道案内を英語でできるようになろう

2019年10月18日(金曜日)

建物の名前を英語でどう表現するか、郵便局までの道のりをどう説明すれば、外国人の方にわかってもらえるか、英語で道案内の仕方を学びました。

薬物乱用防止教室

2019年10月17日(木曜日)

薬物乱用防止のため、中学校へ進学する6年生対象に講座が開かれます。荒川区の保健師さんと東京ダルクの方からお話を伺いました。

薬物は、どれだけ危険であるかを具体的に教えていただきました。また、薬物依存症になってしまった場合の支援サービスについても学んでいます。

麻薬の種類がわかる模造品サンプルを見せていただき、その種類の多さに驚きました。

体育/表現運動/ソーラン節

2019年9月7日(土曜日)

ソーラン節は、日本の代表的な民踊で、歌詞に伴う手振り、低く踏みしめるような足どりと腰の動き、輪踊り、一人踊りが多いなどの日本の民踊に共通する特徴をもつ踊りです。

日本の地域文化に触れながら、踊りで交流する力を培い、中学校のダンスの学習につなげていくことが求められています。

来春、中学生になる6年生にとって、運動会での最後の演目となります。ご声援よろしくお願いします。

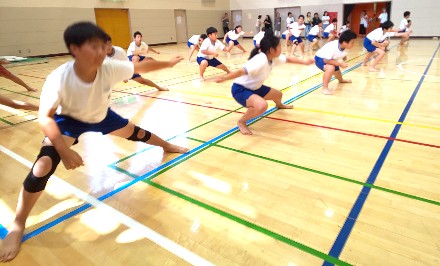

オリンピアンによる陸上競技指導

2019年9月5日(木曜日)

講師は、オリンピアンの渡邉高博先生です。短距離走、長距離走、ハードル走に繋がる体の動きを学びました。

練習の成果は、三日小運動会と連合運動会で発揮されます。

水泳記録会

2019年9月2日(月曜日)

屋上プールで6年生対象の水泳記録会が行われました。種目は「25m自由形」と「25m平泳ぎ」です。自己ベストをめざし、全力を尽くしました。

友だちを精一杯応援することもこの大会のめあてです。友だちの声援が響いていました。

保護者の方も多数参観に来られました。応援ありがとうございました。

代表児童の挨拶

今日は、6年間の水泳の学習の集大成となる水泳記録会です。6年生は、水泳記録会のために精一杯練習をし、努力を積み重ねてきました。

ぼくは、今年の目標を4月に立てました。平泳ぎが泳げるようになるという目標です。夏休み中、目標を達成するために、夏季水泳教室にすべて参加することができました。夏季水泳教室では、平泳ぎのける足や手の動きであるストロークを練習しました。それでも足りなかった部分は、お父さんに教えてもらいました。おかげで、少しずつ形になっていきました。ぼくは、一生懸命努力することの大切さを学びました。

今日の記録会では、平泳ぎと同じように練習にはげんできたクロールで記録をとります。クロールは、4年生のときに泳げるようになって、練習を積み重ねてきた種目です。みなさんもこの記録会で練習の成果を発揮し、よりよい記録を出せるように頑張りましょう。

小学生による読み聞かせ/年長組

2019年6月28日(金曜日)

三日小の図書委員のお兄さんたちが、絵本の読み聞かせをしに来てくれました。「幼稚園のみんなが喜んでくれるように」と考えながら絵本を選び、読む練習をしたそうです。年長組はみんな、とても真剣に絵本を眺めていました。

1年生に三日音頭を指導

2019年6月27日(木曜日)

三日小の創立100周年を記念して作成された「三日音頭」を6年生が、1年生に教えます。1年生の各教室で音楽にあわせて見本となり、難しい動きを伝授しました。

研究授業/道徳「みんな、おかしいよ!」

2019年6月25日(火曜日)

相手と理解し合うためには、どのようなことを大切にすればよいのか、自分と違う考えや意見も広い心で受け止め、相手の立場に立って適切に対処していこうとする態度を育てることがめあてです。

教材「みんな、おかしいよ!」を読んで、登場人物の言い分を確認したり、相手と理解しあうためには、どのようなことを大切にすればよいか考えました。

自分自身の経験を振り返りながら、グループで話し合いました。

自分の意見、友だちの考え、相手と理解し合うためには、どのようなことを大切にすればよいかまとめ、自分の考えを振り返りました。

相手と理解し合うために、6年1組が大切にしていることや、生活の様子を振り返って様々な意見が子どもたちから出ました。

三日フェスティバル/物あて

2019年6月15日(土曜日)

ブラックボックスの中身を当てるゲームです。単純明快で、初級から中級、上級までのランク別を設定して、後輩に挑戦してもらいました。なかなか当たらない子どもには、ヒントを出すなど、やさしく楽しんでもらいました。

明日から下田移動教室

2019年5月21日(火曜日)

オーケストラ鑑賞教室

2019年5月7日(火曜日)

東京文化会館大ホールにて、東京ニューシティ管弦楽団による演奏を楽しみました。プログラムは以下の通りです。

- 歌劇「カルメン」より前奏曲

- 楽器紹介 各楽器の紹介とアンサンブル

- バレエ音楽「ガイーヌ」より「剣の舞」

- ハンガリー舞曲第5番

- 管弦楽のためのラプソディ

- 全員合唱「つばさをください」

- 交響曲第9番ホ短調「新世界より」第4楽章

6年生の読み聞かせ

2019年4月12日(金曜日)

新入生の教室では、朝学習の時間を利用して、6年生が読み聞かせをしています。低学年の興味がありそうな本を選んで、読んであげます。最高学年として1年生のお世話をすることで、心が育っています。