学校全体の行事(3学期_令和6年度)

3月25日(修了式 離任式)

1年生から5年生までが体育館で修了式を行いました。校長から、各学年の代表児童に修了証を授与し、全員が各学年の教育課程を修了することができました。修了証授与の後は校長講話を行い、1年生が児童代表の言葉を述べ、最後に校歌を斉唱しました。

校長講話では次のような話をしました。 〇昨日の卒業式で6年生は立派な態度で卒業証書を受け取り、皆にお祝いされながら卒業しました。式に参列した5年生の態度も立派でした。最高学年としての活躍が楽しみです。 〇この一年を振り返ってみると、百周年の学びを通じて、赤土小学校を今までよりも好きになれた1年でした。校長先生が思う赤土小学校の素敵なところは、先生やおうちの人、まちの人が素敵ということです。こんな温かい学校ですから、安心していろんなことに失敗を恐れずチャレンジしていってください。 〇これから皆さんが受け取る通知表は皆さんの素敵なところが記されています。よく話を聞きながら受け取り、4月からの学習や生活に生かしてください。

今年度のことを振り返り、来年度の目標をしっかりと述べることができました。毎年、修了式の児童代表は1年生です。立派に成長しました。

修了式に引き続き離任式を行いました。今年度は5人の教員と一人の主事とお別れです。

花束を子供たちから頂き、一人ずつお別れの言葉を述べ、見送られながら退場しました。別れはいつでも寂しいものです。赤土小学校を去る方々は、赴任先でも、自分の個性を生かし、子供たちの健全育成と笑顔のために頑張ってほしいです。赤土小学校に残る先生は、新たに赴任する先生たちとともに、さらに子供も保護者・地域の方々も笑顔溢れる赤土小学校にしていってください。

3月24日(卒業式)

第101回卒業式が行われました。運動会、連合運動会、学芸会、100周年記念式典では、常に全力投球。全校児童のお手本となり、下級生を引っ張ってくれた赤土小学校自慢の101期生。今日の式でも、凛とした立ち振る舞いは立派でした。目線をそらすことなく証書を受け取り、来賓席と教職員席前での礼や「ありがとうございました」の言葉からは、真っ直ぐに成長してくれたことを感じました。門出の言葉からは、感謝と決意がしっかりと伝わってきました。

在校生代表で参列していた5年生は、会場の準備、入退場の演奏、門出の言葉で6年生への思いを伝え、門出をお祝いしました。百周年記念歌を5・6年生で歌った時のハーモニーは美しく、お互いを思いやっているように聞こえました。5年生よく頑張ってくれて、素敵な式にしてくれました。立派な6年生になれそうですね。

一人ひとりの子供たちを保護者の皆様と多くの地域の皆様に見守っていただき卒業式を挙行できたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。

保護者の皆様には6年間、本校の教育活動にご理解ご協力いただきました。保護者の皆様と連携しながら子供たちの成長を見守ることができたことを大変うれしく思います。ありがとうございました。

3月21日(卒業式前日)

土日ははさみますが実質、今日が卒業式前日となります。教室ではみんなで黒板にお別れアートとメッセージをかきました。卒業式当日は、落ち着いて話す時間はあまりありません。6年間も付き合ってきた仲間ですから。様々な思いをもっていることでしょう。楽しく過ごせたかな?当日は元気に登校してきてほしいです。

友達っていいですね。

5時間目に、5年生が会場づくりをしました。

床を拭き、いすを並べ、いすを拭き、花を運び、心を込めて。

月曜日はこの会場で卒業式を行います。小学校生活最後の登校日です。元気に登校して胸を張って証書を受け取ってほしいです。

3月17日(ダンス係の発表 1年生)

経験者2名、初心者2名の4人のダンス係は、帰りの会の後に教室に残って練習をしていました。経験のある2人が手本となり、練習を引っ張っていきます。あれれ?誰が初心者かなんてもう分かりません。それくらいみんな切れきれの踊りです。テンポの速い曲、そして全身を動かす複雑な振り付けを、自信をもって踊り切り、教室は大きな拍手で一歩合いになりました。他のクラスの友達や先生方も、たくさん見に来てくれて嬉しそうでした。(担任より)

皆に応援されるって自信ややる気につながります。ダンスクラブが全校に披露した姿が刺激になったのかもしれません。そんなつながりも大切です。1年生が、こんなことができるようになり、成長を感じます。もうすぐ2年生ですね!

3月17日(全校朝会)

今年度最後の全校朝会です。6年生から引き継がれた挨拶を、5年生が元気な声でしてくれました。5年生は来週の卒業式、修了式に向けてしっかり過ごしていきましょうと話してくれました。 校長講話では、次のような話をしました。 〇学年の終わりが近づいてくると、気持ちが落ち着かなくなる人もいると思います。「糸の切れた凧」(目的地を定めずふらふらとさまよう様子)のようにならないでください。皆さんは糸で操られているわけではありません。それぞれが自ら考え・判断し・行動できる人たちです。最後まで目標をもって、胸を張って、卒業式・修了式に臨みましょう。校長先生の目標は、皆さん一人一人を大切に思い、笑顔でいさせることです。 〇不安な気持ちを抱えてしまい、抱えきれそうにないときは、必ず相談しやすい相手に相談してください。

3月14日(読書バッチ)

各学年の子供たちが、規定の冊数やページ数をクリアすると、校長室に来て読書バッチを受け取ります。受け取るときには、「お気に入りの本」と「その理由」を述べることになっています。どの子も一生懸命に伝えてくれるので、一人一人の話を聞くのが楽しみな時間です。学年が上がるにつれて、理由を整理してわかりやすく、相手に伝えようという意識をもてていることが分かります。クラスごとに校長室に来るので、終わると、私から担任の先生に頑張ったところを伝えます。そして、それをクラスでほめてくれるように伝えます。皆の自信につながってくれるとよいです。

残念ながら、規定数に達しなかった子供もいます。大切なことは素敵な本に出会うこと、そして、本が好きなることです。規定数に達していなくても、素敵な本に出会えた子供には校長室で伝えられるようにしています。

3月14日(AKDスポーツタイム)

暖かな陽気の中で、クラス対抗短縄競争を行いました。1分間跳び続けることができた人数で競います。先生も一緒に跳び、最後には先生と一騎打ちというシーンもありました。結果発表は後日です。

3月12日(ダンスクラブ発表)

中休みに「Magnetic」「APT」「かわいいだけじゃだめですか?」の3曲のリズムに乗って、体育館で披露しました。

クラブでは、振り付けやフォーメーション等を何度も話し合い、練習を行ってきました。休み時間や家でも熱心に練習に取り組んでいたこともあり、大きな拍手とアンコールの声、たくさんのお褒めの言葉をいただいて、子供たちは嬉しそうでした。 (ダンスクラブ担当より)

私は残念ながら見ることができませんでした。ですが、先日の音楽クラブ同様、子供たちの頑張りを皆で応援できる子供たちは赤土小の宝です。

3月11日(6年生ありがとうの会)

6年生ありがとうの会が給食時間の後に行われました。給食も6年生へのありがとうの思いを込めた献立です。

縦割り班の5年生が中心となって企画した「6年生ありがとうの会」が始まりました。まずは、みんなで楽しく遊びます。笑顔がはじけていました。

最後は6年生の一騎打ち! これは実力?それとも気を使ったのかな?(笑)

ゲームの後は、縦割り班の皆が書いたメッセージを6年生に送りました。受け取った6年生は、嬉しそうに「去年までは僕たちが作ってあげていたんだよな」とメッセージを読んでいました。行事として6年生と交流するのはこれが最後になります。6年生、今までありがとう!思い出の時間となりましたね。

3月10日(全校朝会)

校長講話では次のような話をしました。 〇先週の金曜日に行われた6年生の「卒業を感謝し祝う会」で、6年生は自分にとって「大切なもの」とは何かを考え、感謝の気持ちを伝えました。残すところ2週間となり、今のクラスで学ぶのもあと少しです。クラスで皆さんが大切にしているものは何ですか。考えてみてください。 〇あるクラスで、給食の食器や牛乳パックをいつもきれいに片付けているということを聞きました。頂いた命、作ってくださった方々への感謝の表れですね。これも、大切なことですね。

表彰の時にはたくさんの拍手がありました。先週の音楽クラブの発表の時もそうでしたが、誰かが頑張ったときにしっかりと拍手ができるのは赤土小学校のよいところです。

3月7日(卒業を感謝し祝う会 6年)

今年の会は「大切なもの」をテーマにしたようです。心のこもった言葉やリコーダー合奏、合唱、皆さんの思いで溢れた会になりました。招待された、保護者、地域の皆様、教職員が感謝したくなる会だったのではないでしょうか。6年生、ありがとうございました。みんなの「大切なもの」が少しわかったような気がします。これからも、ゆっくり探していってください。

卒業対策委員・第六学年委員の皆様、保護者のの皆様、ありがとうございました。

3月6日(音楽クラブコンサート)

今週の全校朝会で音楽クラブの子供たちが宣伝していたコンサートを中休みと昼休みに開催しました。限られたクラブ活動の中で練習してきた「リメンバーミー」の素敵な演奏を披露してくれました。

わたしも楽しみにしていた発表会、音楽室に行ってみると、すでに1年生から6年生まで、演奏を聴きに来た子供たちでいっぱいで入る隙間もないくらいでした。みんなの応援を受けながら立派に演奏しました。演奏が終わった後は大きな拍手をもらって、嬉しかったことと思います。

頑張ってきたことを発表する子供たちと、それを応援し大きな拍手を送る子供たちが作った空間にいられたことに喜びを感じました。赤土小学校の子供たちは、誰かが発表会をするときには、いつも大勢駆けつけてくれます。

頑張りました!

3月5日(避難訓練 全校)

今年度最後の避難訓練が行われました。最後は予告なしで、しかも中休みなので、子供たち自身の判断力が試されます。

校長室に来ていた子たちは、放送を聞くとすぐに校長室のテーブルの下にもぐり、声を出さずに身構えました。普段の訓練の成果なのか、さらに私がテーブルを揺らしてみるとテーブルの足にしがみつく子供もいました。

全校児童には、常に指導してきた、ハンカチの携帯と、地震大国日本で生活する上では、どこにいても訓練してきたことが生かせるように伝えました。

3月4日(6年生ありがとうの会準備 1~5年)

来襲の火曜日に行う「6年生ありがとうの会」の準備をしました。この会は6年生の卒業を縦割り班でお祝いする会です。5年生がリーダーとなり計画、準備、進行を行います。今日は、プレゼントする色紙に貼るメッセージを全員で書いて、当日に行う内容や役割分担を決めました。皆で、6年生にお祝いの気持ちをしっかりと届ける時間にしましょう。5年生頑張れ!

3月4日(科学教室 6年)

くらりか(蔵前理科教室ふしぎ不思議)の方々がレモン電池という科学教室を開いてくださいました。くらりかは東京工業大学OBの方々が科学の楽しさを子供たちに伝えようと開いている科学教室です。毎年、この時期に行ってくれます。

簡単な電子回路の話をしてくださった後にレモンを銅線と亜鉛線で結び電流が流れるかを調べます。

何故だろう?ちょっと難しくなりますが、ここで電子の流れがどうして起こるのかを画像を見せながら教えてくださいました。

そして、クライマックスの人間電池! 人間が電池になるの? まずは一人。あっ発電した。人数を増やしていき、最後は担任の先生も入ってクラス全員で。なんと5.19V!これは、今までの実験の中の最高記録だそうです。中には、指にレモン果汁をつけたり(ドーピングですよ((笑)))、うなりながら力を入れたり(体に圧をかけて電圧は変わるのでしょうか((笑)))して、何とか電圧を上げようと工夫している子がいました。

科学の不思議だけでなく、皆で輪になり顔を見合わせながら学べた時間でした。

3月3日(全校朝会)

これは2月12日にホームページに載せた、色紙にきれいに細工したお雛様と梅です。見れば見るほど、細かなところまでよくできていて、精魂込めて作られたことがうかがえる作品です。

校長講話では、この作品を子供たちに見せながら、作られた方がどのよう方で、どうしてこれをくださったのかについて伝えました。 〇作ってくださった方は、尾久宮前尋常小学校に入学して、太平洋戦争で赤土尋常小学校と同じ福島県土湯温泉に疎開し、帰ってきてから学校が焼失したため、赤土小学校で一緒に学び、赤土小学校の交通指導員をなさっていました。 〇皆の知らないところで、皆のことを思い、応援してくださる方が地域にいらっしゃいます。地域の方に、「ありがとう」の気持ちをもてる人になってください。

環境のことを考えた作品、書写や図工の作品、家族のきずな作文で賞状を頂いた子供たちを表彰しました。皆、よく頑張りました。これを励みに、さらに頑張りましょう。

2月28日(図工 5年生)

「見つけてワイヤーワールド」の学習で、ペンチを活用しながら針金の工作にチャレンジしました。自由自在に針金を丸めたり、つなげたり、ビー玉を包んだりして創作します。作品を身に着けて楽しむ姿もありました。

テーマを持たずに思いのままに作りながら、イメージをわかせていくとういう子供もいました。芸術は奥が深い!モノ作りに没頭する時間は、子供たちにとって幸せな時間になりそうです。

2月28日(挨拶当番 6年生)

今週は、6年生が行う最後の挨拶当番です。毎学年行ってきましたが、6年生の子供たちが挨拶をする時の光景は、どう変わってきたのでしょうか。「6年間の思い出はなんですか」等、思い出話をしながらの挨拶当番となりました。

2月27日(外遊び)

今日は温かいです。外で遊びたくなるような気候です。子供たちはもちろん、先生たちも一緒に遊んでいます。

2月26日(校内研究会)

校内研究の1年のまとめを行いました。この1年間「相手の考えや思いを受けとめ、学びを深めあえる児童の育成 ~対話的な学習活動を通して~」というテーマで研究を進めてきました。

今日は、それぞれの学年・専科の成果を発表しました。テーマに迫るために実践してきた手立てや子供たちの実態に対する今後の手立て等、校内研究を深めました。来年度さらに、教師の授業力を向上させ、子供たちの学力を向上させるために、これからの校内研究の進め方を議論していきます。

2月26日(八丈島の味)

今日は地産地消のメニューでした。八丈島で収穫した食材を給食に使用しました。八丈島で採れた明日葉を練りこんだうどんの入ったすまし汁と、八丈島産のレモンを使ったゼリーです。ゼリーは甘酸っぱくて、レモンの味をしっかりと味わうことができました。給食を食べて、東京都八丈島を感じてほしいと思います。

また、今週は出汁の味比べ週間で、日替わりで汁物が出ます。昨日は呉汁(ごじる)でした。呉汁は、大豆を磨砕したものをみそ汁に入れたものです。私は初めて味わうものでした。教室を回っていると「初めて食べたけど美味しい」と多くの子供たちから好評でした。明日は「大根と油揚げの味噌汁」、明後日は「けんちん汁」です。また、食材に合わせて、だしを取る材料も「さば」「いわし」「鰹」「昆布」と変えていきます。

2月25日(読み聞かせ)

保護者の方々による読み聞かせは、今年度が今日で最後となりました。

6年生に読み聞かせをしてくださった方は「とんでもない」(作・絵:鈴木のりたけ 発行者:アリス館)という本を読んでくださいました。自分にないものや、他人がやっていることは何でもよく見えるものです。でも、実はそれぞれに悩みがあるものだというお話です。

読み手は、6年生にはどんな本がよいのだろうと考えてくださり、読み聞かせの後に、自分の体験なども交えながら話をしてくださいました。6年生にとっては、赤土小での最後の保護者の方による読み聞かせとなりました。とても有意義な時間になったことと思います。

1年間通じて、多くの方に時間を作って読み聞かせをしていただきました。子供たちの心を耕してくださり、ありがとうございました。文化委員の皆様、企画・運営ありがとうございました。

2月19日(6年生を送る会 全校)

全校が体育館に集まり、6年生を送る会を行いました。5年生は卒業式で6年生にお祝いと感謝の気持ちを伝えられますが、全校でその気持ちを伝えるのはこれが最後になります。各学年が言葉や合唱、合奏、ダンスを披露しました。

2月17日(全校朝会)

今日の講話は副校長先生です。「おもいやり算」の話をしました。 〇思いやりは行き過ぎれば「おせっかい」、何もしなければ「無関心」となります。(+)助け合うと大きな力に(-)引き受けると喜びが生まれる(×)声をかけると一つになれる(÷)いたわると笑顔になれる 3学期も終わりが見えてきました。「思いやり」を大切にしてすてきな赤土小にしていきましょう。副校長先生も「おもいやり」を大切にして生活していきたいと思います。

副校長講話の後にドッチビー大会の表彰を行いました。皆、嬉しそうでした。昼休みにドッチビー大会に出た子供たちが校章室を訪れました。その理由は、ドッチビークラブを作ってほしいというものでした。クラブ希望調査の時に、作ってほしいクラブとして書いておくといいよと伝えました。叶うといいですね。

2月15日(尾久6校ドッチビー大会)

尾久地区小学校6校が集まってドッチビー大会が行われました。この競技はドッジボールを柔らかいフリスビーを使って行います。赤土小学校は1年生から6年生まで多くの子供たちが集まって出場し、5校と総当たり戦を行いました。昨年より練習を積み、上位進出をねらいました。子供たちは、「3位までに入ったら全校朝会で表彰してください」とお願いに来たので「3位までに入ったら表彰しましょう」と応えました。たくさんの応援を受けながら全力で戦いましたが、2勝3敗で惜しくも4位でした。子供たちは残念がっていましたが、この頑張りに敢闘賞の表彰を全校朝会で行いたいと思います。皆、輝いていましたよ!

練習から当日の引率まで、PTA・保護者の皆様ありがとうございました。今年度1年間、多くのイベントを企画してくださり子供たちに笑顔を届けてくださりました全ての方々に感謝いたします。

2月15日(卒業BBQ 6年)

みんなの会と6年生保護者の方に卒業生へのBBQを開いていただきました。6年間一緒に過ごした仲間と美味しいお肉を頬張りながら会話が弾みます。穏やかな暖かい校庭に笑顔の花が咲きました。

6年生に皆さん、こんな時間を作っていただいて幸せですね。いっぱい感謝して、卒業までお互いを大切にしながら思い出を作っていってくださいね。みんなの会・6年生保護者の皆様、ありがとうございました。

2月15日(AKDオリパラチャレンジ 全校)

クラスごとに体力や運動能力にチャレンジするお店を開きます。腕相撲や押し相撲、バランスゲーム、ボッチャ、ボーリング、ダンボール積み・・・ 事前に計画を立て、皆で協力しながら準備を進めてきました。いろんな学年の子供たちがやってきます。中には未就学の小さな子供も。楽しんでもらうことはできたかな。

お店の宣伝にも熱が入ります。どこのお店に行っても元気にお客さんを迎えてくれました。スタンプラリー形式になっていて、スタンプを押してもらった後は、ゲームの説明を聞いて始まります。2年生のお店で6年生が2年生と押し相撲対戦、2年生に合わせて対戦している6年生がいました。5年生のお店で5年生男子と6年生女子による腕相撲対戦、6年生に負けて悔しがる5年生がいました。ほのぼのとした異学年交流も見られました。

2月14日(お話と音楽 全校)

いろはリズムさんをお招きして、弦楽四重奏をバックに「てぶくろをかいに」(作:新美南吉)を朗読していただきました。素敵な朗読に弦楽四重奏が入ると、物語の情景が浮かんできました。雪の降る寒い夜に子狐が正体がばれないように人間のお店に手袋を買いに行くお話です。最後は無事に戻ってきた子狐を母狐が抱きしめて終わります。今日のように寒い日にぴったりの心温まる朗読と演奏でした。

お話の後には弦楽四重奏(ベートーヴェン弦楽四重奏曲18-4 そりすべり 希望の鐘)も聴かせていただきました。100周年記念歌の「希望の鐘」は、うっとりと聞き入ってしまい涙が出てしまいそうになりました。特に、式典で歌った5・6年生はヴァイオリンとピアノ(姜先生)の音色に心を開いて聞き入っていました。終わった後に、「素敵でしたね」と聞くと柔らかな表情で頷いていました。

いろはリズムの皆様ありがとうございました。

2月14日(九九検定 2年)

九九を一通り言えるようになると、最後の検定を校長室で行います。緊張しながらも答えていく子供たち。一度でパスできず、何度もチャレンジする子供もいます。一緒に喜んだり、励ましたり、子供たちと触れ合える素敵な時間を私は頂いています。皆、よく頑張っています。子供たちにとって、少しでも次に生かせる経験となるようにしていきたいと思います。

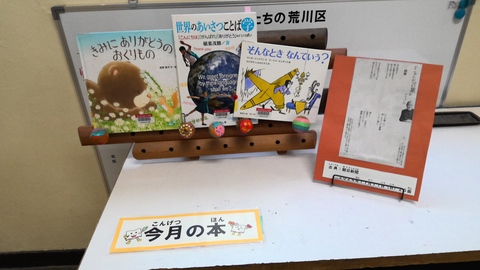

2月13日(本の福袋)

2月は読書月間です。図書委員会では、子供たちの読書の幅を広げるために、普段読んでいるジャンルの本とは異なる本を手にすることができるように「本の福袋」を作っています。福袋ですから、中にどんな本が入っているのか分かりません。

子供たちには大人気であっという間に無くなってしまいます。先生たちも助っ人で作っています。私も作ってみました。

福袋は低中高学年用があります。これは低学年用の福袋です。子供の気持ちわかってよ!シリーズを3つ作りました。誰が読んでくれるのかな。

2月12日(春の贈り物)

地域にお住いの90才になる女性の方が2枚の色紙を届けてくださいました。この方はこの地域に生まれ、尾久宮前国民学校に入学して戦時中は、本校と一緒の土湯温泉に疎開していました。空襲で尾久宮前小学校が焼けてしまったときは、赤土小学校で赤土小の子供たちと一緒に学びました。また、赤土小の子供たちのために交通安全指導を長い間してくださっていました。5月は兜、夏には虫・・・子供たちのために季節の折り紙を届けてくれます。子供たちと顔を合わせることはほとんどありませんが、いつも子供たちのことを考えてくださっている大切な方です。もうすぐ春、心温まるプレゼントをありがとうございます。全校朝会で子供たちに紹介したいと思います。

2月10日(全校朝会)

6年生児童のとびきり元気な声で、「おはようございます」の挨拶。それに触発されて全校児童がとびきり元気な声で「“おはようございます”」朝の寒さが吹き飛びました。挨拶に合わせて「6年生を送る会で在校生に見せるお礼の出し物を頑張りたい」という言葉を述べました。もう6年生が、6年生ではなく卒業生と呼ばれることが多くなってくる時期なのですね。ちょっと寂しさを感じます。が、さすがは最高学年の挨拶、皆がピリッとしました。

校長講話では次のようなことを伝えました。 〇週末にミュージカルを見て、それほど体が大きくない主演の方が、舞台では大きく見え輝いていました。帰り道に皆さんの学芸会を思い出しました。仲良く遊べば喧嘩もする普通の小学生が、舞台では素晴らしい演技や歌声を披露してくれました。この子たちには人を感動する力があるのだと改めて嬉しくなりました。 〇感動させられること。それは一つのことに向かって一生懸命になっている姿を見るときです。大舞台だけが感動の場所ではありません。最近で言えば2年生の取り組んでいる九九の最後の校長検定です。今まで練習してきた成果を出そうと緊張しながらも、校長先生の出す問題に答えている姿です。これからも、きっと皆さんから感動をもらうと思います。それぞれが「自分がやるべきこと、やいたいこと」に一生懸命になって、光り輝く赤土っ子になってほしいです。

2月7日(プログラミング学習 5・6年)

講師の佐久間先生にご指導いただき、5・6年生が学級ごとにプログラミングを学びました。私たちにとってパソコンて何?プログラミングって何?から始まりました。スクラッチで四角形を作るためにいくつかのミッションをクリアしていき、基本を学んだ後にチャレンジミッションをこなしていきます。仕組みが分かってくると、応用を利かせていろいろなプログラムを作っていきました。「あれ、何でうまくいかないの?]というときに問題個所を自分で探したり、仲間と共有したり、プログラミングに熱中していました。これは2時間ある学習の1時間目です。次はどんなことをするのか、どんなことができるようになるのか楽しみになったことでしょう。

2月5日(1年せいをむかえるかい)

1年生が尾久幼稚園と東尾久保育園の年長組の子供たちを招いて、「1年せいをむかえるかい」をおこないました。

進行役は1年生でみんなでトトロの「散歩」を歌った後、グループごとに自己紹介をして、ランドセルを背負ったり、教科書を見たり、机で鉛筆を使ったり、給食白衣を着てみたり、学校探検をしたりしました。

1年生はちょっとお兄さんお姉さんになって得意げに新しく1年生になる子供たちのお世話をしていました。微笑ましい光景でした。1年生も年長さんも、4月からが楽しみになったことでしょう。

2月4日(学校保健委員会)

保護者の方にご参会いただき、東京法務少年支援センター 地域非行防止調整官補の方をお招きして「思春期の子どもの理解と接し方」についてご講演いただきました。講演の内容の一部をご紹介します。

(親の行動の悪循環) 問題行動 → 叱責 → 認めてもらえない → 子どもの反抗(自信喪失・意欲低下) → 困った子だ → 親のイライラ → 問題行動

(親子関係の好循環) 冷静な行動観察 → 好ましい行動に注目 → ほめる → 子どもの自信・意欲が増す → 好ましい行動が増える・問題行動が減る → 親の心の安定 → 冷静な行動観察

とは言え、親も人の子 ゆとりがないと、うまく関係を築けないこともある。迷っても揺れても当たり前だし大丈夫。まちがったら「ごめんね」謝ればいい。

思春期と言わず、子育てに大切なことをたくさん教えてくださいました。保護者の方からは、SNSの制限についてや注意するときのタイミング等について質問がありました。

子育ては悩みの尽きない保護者にとって大きな仕事です。悩んだ時には相談してください。学校には子供たちの心について相談できるスクールカウンセラーがいます。一人で抱えないことも大切です。

2月3日(全校朝会)

校長講話ではご先祖様の話をしました。 ご先祖がそれぞれの生活を送りながら子供や孫を大切にしてくれたから今の自分がいます。想像することしかできませんが、目に見えない力で自分たちは支えらています。会ったことのない、会うことのできないご先祖様に感謝する心を大切にしてください。 今日は少し難しい話をしたかもしれませんが、自分は独りで今ここにいるのではない、多くの人が自分に関わってくれているのだということを伝えました。

2月3日(馬頭琴鑑賞 2年生)

国語で学習している「スーホの白い馬」に登場する「馬頭琴」という楽器を演奏していただきました。ねらいは馬頭琴やモンゴルの文化について知り、物語を読むときにより臨場感を味わえるようにするためです。

演奏の合間の質問タイムでは、たくさんの子供たちの手が挙がりました。「好きな食べ物は何ですか」や「モンゴルで流行っているものは何ですか」といった質問に、モンゴル語や日本語で答えていただきました。演奏後には、モンゴルの伝統的な衣装についても紹介していただきました。演奏介護、子供たちの感想では「いろいろな高さの音が出ることにびっくりした」「弦と弓に馬のしっぽの毛が使われているを初めて知りました」などが見られました。馬頭琴や、モンゴルのことをたくさん知ることができ、子供たちにとって良い経験になりました。(2年担任)

2月3日(九中図書館交流 6年)

学級ごとに九中の図書館に行き司書さんから図書指導を受けて、九中の図書館で読書を楽しみました。

子供の感想 〇九中には赤土小学校には少ない小説が多く置いてあり、中にはドラマや映画の原作があったので、中学校に来るのが楽しみになりました。

1月31日(AKDスポーツタイム)

今日の中休みに1・4・6年生が校庭に出て増やし鬼(タッチされて鬼が増えていく鬼ごっこ)を行いました。風がなく暖かな校庭で、所狭しと鬼に捕まらないように走り回っていました。下級生が上級生を追いかける姿、上級生が下級生を優しくタッチする姿がたくさん見られました。この会を運営したのは運動委員会の子供たちです。運動委員会の皆さんありがとう。

1月30日(節分集会)

今年度最後の集会委員会主催の集会を行いました。節分にまつわるクイズを出し、解答とともにわかりやすく解説をしてくれました。キャラクター役の子供たちがユーモラスに登場して、集会を盛り上げてくれました。

1月28日(歯・口の健康づくり)

1・3・5年生では歯科医の先生とサンスターの歯科衛生士さんによる歯科指導が行われました。鏡を見ながら自分の歯・口の中の状態を確認して、正しい歯磨きの仕方を学びました。また、3・5年生では染出しとフッ化物洗口(希望者のみ)も行いました。どのクラスも自分たちの歯の様子に興味をもち、クイズや実習に楽しく参加している様子が見られました。

歯は一生使うとても大切なものなので、学習で学んだことを生かして、これからも虫歯にならないように丁寧に歯磨きをしてほしいと思います。(養護教諭)

1月28日(イングリッシュキャラバン 4・5年生)

イングリッシュキャラバンはネイティブスピーカーの先生たちが学校を訪れ、子供たちと英語で交流する取り組みです。それぞれのコーナーでゲームを楽しんでいました。学級ごとに取り組みました。

1月27日(紙芝居)

1年生も招待して行いました。手作りの紙芝居を1年生のために一生懸命に読んでくれました。4年生ありがとうございました。

1月27日(全校朝会)

今日も6年生のしっかりとした優しい声での挨拶で1週間が始まりましt。校長講話では、最近あった乗り物の中での出来事を話しました。内容は、周りのことや相手のことを考えた高校生の行動、私自身がもっとこんなことができればよかったのにという後悔の二つです。少々反面教師みたいな話もしましたが、子供たちにはどんな時でも、周りの状況を考えて行動すること、自分を振り返られることを大切にしてほしいという願いを伝えました。

六年生の挨拶の最後に、いつも「今週もすてきな赤土小学校にしましょう」という言葉があります。同じ空間で生活をする子供たちが、喧嘩やいろいろなことがあっても、いつも自分を振り返り人を大切にできる、そんな一週間になってほしいです。

1月23日(音楽朝会)

今日は全校で行う最後の音楽朝会です「となりのトトロ」を歌いました。だれもが知っていて、つい口ずさみたくなる歌です。6年生が舞台の上でリズムに合わせて打楽器を演奏してくれて、皆、6年生の方を見ながら歌いました。ほのぼのした時間となりました。6年生と一緒に行ういろんなことが最後となっていくさみしさも、これから感じていくのですね。

1月23日(クラブ見学)

来年のクラブを決めるために、3年生がクラブ見学を行いました。どのクラブを見学しても興味津々、新しい世界を見て、どれにしようか迷ったことと思います。一つ楽しみが増えましたね。

1月22日(凧あげ)

生活科の単元「きせつとあそぼうふゆ」で昔遊びをした後、図工で作った凧を校庭であげました。

1月21日(給食)

秋には梨の食べ比べ(HP 9月12日)を行いましたが、今日は苺の食べ比べです。品種は「やよいひめ」と「紅ほっぺ」です。私の感想は、大きな違いではないものの「やよいひめ」は柔らかく甘い、「紅ほっぺ」は身がしっかりしていて味が濃いでした。

子供たちの感想は、全体的には「やよいひめ」の方が好みと感じていたようです。理由は甘いからということでした。ですが、子供たちの舌はいろいろで、「紅ほっぺ」の方が味の濃さを感じた。さわやかさを感じるなら「やよいひめ」という食レポをしてくれた子もいました。給食で味を知るきっかけとなれば、それもよいことです。

1月21日(おはなしポケット 2年生)

各クラスに、おはなしポケットの方が来てくださり、物語を聞かせてくださいました。今日、お話してくださったのは「十二のつきのおくりもの」(スロバキアの昔話)「牛方とやまんば」「かさじぞう」(日本の昔話)「ルンペルシュツルツヘン」(グリム童話)です。季節に合った話であったり、ちょっぴり怖いお話であったり、子供たちは身を乗り出して聞いていました。私も1時間ゆっくり聞くことができました。

お話の後に面白小話をしてくださったり、手遊びを教えてくださったり、心がほぐれる時間でした。お話ポケットの皆さんありがとうございます。おはなしポケットの皆様は定期的に1・2年生にお話を聞かせてくださる荒川区ボランティアの方々です。

1月20日(全校朝会)

校長講話では、季節を感じましょうという話をしました。 今年の冬は寒い冬です。小さい頃に霜柱を踏んで足がしもやけになった経験、雪の中、校庭を歩いて長い足跡を残した経験など、大きくなっても、そういうことって残っているものです。日本には四季があります。それぞれの四季を感じましょう。

四季を感じる時間はとても大切なものです。子供は、ちょっとした瞬間に味わうものなのかもしれません。

1月16日(糸車体験 1年生)

国語で「たぬきの糸車」という物語文を学習しました。先週、その発展で、実際に糸車を回す体験を行いました。

実際に糸車を紡いでみると、「たぬきの糸車に出てくる糸車と同じ音がする!」と盛り上がりました。また、一つから少ししか取れないことや、綿から種を取り、糸を出す大変さを知り、昔の人の暮らしを想像することができました。物語がもっと身近なお話に感じたことと思います。

1月14日(書初め展)

今日から書初め展が始まりました。席書会で描いた字が廊下に展示されています。大きく元気に丁寧に書きました。こんな気持ちで一年過ごしてほしいところです。

今週いっぱい、下校後から16時30分まで展示されているので、ぜひ足を運んでください。

1月11日(もちつき大会)

みんなの会主催で、校庭でもちつき大会を行いました。今年も赤土町会の方々にお手伝いいただきながら、無事、子供たちにもちつきを体験させることができました。

風がなく暖かな一日、もちつきで汗をかき、美味しいお餅をたくさん食べて、校庭に子供たちの笑顔がたくさん咲きました。今年も、ぬくもりと優しい顔に包まれた、幸せいっぱいの子供たちが通う赤土小学校になりそうです。運営された皆様だけでなく、校庭に足を運んでくださった保護者の皆様にも感謝いたします。

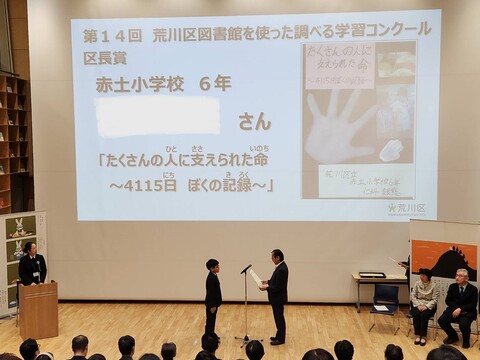

1月10日(荒川区図書館を使った調べる学習コンクール表彰式)

荒川区教育委員会の事業として第14回「荒川区図書館を使った調べる学習コンクール」表彰式を、ゆいの森あらかわで行いました。ここで表彰されるのは区長賞と教育委員会賞です。赤土小学校からは6年生の児童が区長賞として表彰されました。大変すばらしいことです。高梨教育長から賞状を堂々とした態度で受け取りました。内容は自伝で、思いの綴られた本人目線の文章から、追究していく様子が目に浮かぶようでした。きっと、探求していくことが彼にとって喜びであったと思います。おめでとうございます。

1月9・10日(席書会3~6年生)

それぞれの学年が体育館に集まっで行いました。12月に引き続き、本田先生にご指導いただきながら一生懸命に書きました。大きくて元気な字が書けたかな。

1月8日(始業式)

2025年の始まりです。寒い朝ですが皆が元気に登校してきて嬉しいです。副校長からは次のような話をしました。 〇巳年は新しいものを生み出す年と言われています。今年も失敗を恐れず新しいことにすすんでチャレンジしていきましょう。 〇感染症の影響で終業式に通知票をもらえず、今日頂く人もいます。2学期の通知票や先生からの言葉を踏まえて3学期の学校生活目標を立てましょう。 〇6年生にとっては、小学校生活最後の学期です。下級生をかわいがり、下級生のお手本となる6年生でいてください。それぞれの学年の皆さんも皆で協力し合いながら過ごして学年のしめくくりをしていきましょう。

保護者の皆様、地域の皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。