学校全体の行事(2学期_令和5年度)

12月25日(終業式)

全校が体育館に集まり、2学期の終業式を行いました。

校長からは、次のようなことを話しました。(1)2学期に頑張ったこと、その中でも困難なことがあっても最後まであきらめないでチャレンジしたことを取り上げて、途中で投げ出さずに最後まであきらめないことが何よりも大切ですということ (2)展覧会での一人一人の作品を大勢の方が見てくださり、それぞれに込められた思いを感じてくださっていました。その方々の感想を校長先生が聞くたびに、こんなに温かく見てもらえる赤土の子供たちは幸せだなあと嬉しく思いましたということ (3)皆、よく頑張り、様々なことにチャレンジした2学期でした。担任の先生方が作ってくださった通知票には皆さんが頑張ったことが書かれています。今学期のことを振り返りながら、3学期の目標を立てるようにしましょうということ (4)冬休みは交通事故に気を付けましょう。そして、年末年始の挨拶をしっかりとして、地域の方や親せきの方に愛される人になってくださいということ。

長い2学期、皆、よく頑張りました。保護者、地域の皆様、今年も大変お世話になりました。感謝申し上げます。よいお年をお迎えください。

12月25日(大掃除)

教室では大掃除を行いました。お世話になった教室をきれいに!皆、頑張っていました。

12月22日(給食)

今日は冬至です。給食にはかぼちゃと柚を食材にした冬至メニューが出されました。季節感や伝統を考えたメニューも赤土小の給食の特色です。

寒い一日でしたが、給食を食べて体は温まったかな。今年も学校に来るのはあと一日となりました。栄養をしっかり取って、元気に登校しましょう。

12月18・21日(書初め練習 3~6年)

来年年始めに行う席書会の練習を講師の本田英之先生にご指導を受けながら行いました。皆、一生懸命練習していました。本番は、一文字一文字心を込めて元気な字を書いてもらいたいです。冬休みの宿題でも練習しますのでご家庭でもみてください。

12月20日(かくし芸大会)

学期末のお楽しみ会として、4年生は年末かくし芸大会をやっているクラスがありました。

ダンスやルービックキューブ、フラフープ、鉄棒・・・いろんな特技を持っているものです。皆で盛り上がっていました。

こちらはお楽しみ会の準備をしている2年生です。残りあと4日です。皆で楽しい思い出を作りましょう!

12月19日(音楽朝会 全校)

全校で集まり、体育館で音楽朝会を行いました。今月の歌「あらかわ~そして未来へ~」を歌いました。指揮は12月14日のホームページでお伝えした6年生の男の子です。クラスメートが応援する中、堂々と指揮棒を振ることができました。そして歌声も体育館に響き、一体感のある音楽朝会となりました。指揮、頑張りましたね。ナイスチャレンジです。

12月18日(チョコバナナ)

お昼休みに校長室へ図工の作品を見せに来てくれた3年生の男の子がいました。

チョコバナナのお店です。どこをどの角度から見てもよくできていて、精魂込めて作ったことが分かりました。おうちで飾って、ずうっと飽きずに見ていられそうで、素敵な宝物になることでしょう。展覧会が思い出されます。

12月18日(全校朝会)

子供たちが暴力や性被害で苦しまないように、何かあったときには信頼できる人に伝えること、誰かに伝えにくいときにはハガキや電話等でも伝えることができることを話しました。また、友達とのこと等、他にも気になることがあるときには冬休みに入る前に、伝えやすい相手に伝えること、モヤモヤをスッキリさせて、気持ちよく冬休みに入ることを話しました。

2学期ラスト、学習面、生活面共にやり残しがないよう、また不安も取り除いて充実した1週間にしてほしいです。

12月14日(今月の歌)

今月の歌は荒川区の歌「あらかわ~そして未来へ~」です。とびきり元気な歌声が1年生の教室から校長室に聞こえてきました。教室を覗いてみると、大きな口と目を開けてからだ全身で歌っている子供たちがいました。さわやかな一日の始まりです。

6年生は指揮をつけて歌っています。音楽朝会で全校合唱をするときに6年生が指揮をします。当日の素敵な指揮と歌声が目に浮かびます。

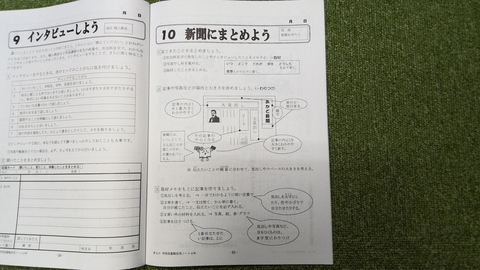

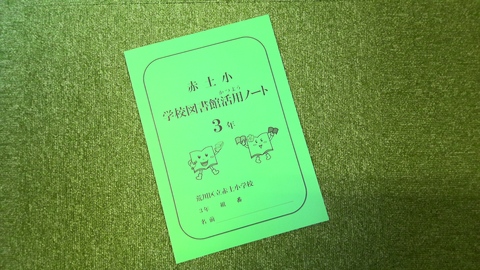

12月13日(社会 4年)

昨日の校外学習のまとめとして新聞づくりをしました。赤土小学校図書館活用ノートを活用して取り組みました。学校図書館活用ノートは以前にホームページで紹介したもので、学年ごとに毎年バージョンアップして作成し一人に一冊ずつ配られるものです。今日は、その中で「新聞にまとめよう」という学習をもとに新聞づくりをしました。どんな新聞ができるか楽しみです。

12月12日(校外学習 4年)

新江東清掃工場、夢の島熱帯植物館、水の科学館に行きました。4年生はごみや水の学習を社会で行います。清掃工場を見学した後、子供たちから「普段は外側しか見られないけど、中を見て仕組みが分かってよかった。」「ごみの処理の仕方を知って、分別することの大切さがわかった。」という感想が聞かれました。50年後には東京湾のごみ埋め立て場である中央防波堤はいっぱいになってしまいごみの行場所はなくなってしまうそうです。持続可能な社会にするためにも、今の子供たちに考え行動していく力が求められます。今日の学習がそのためのよいきっかけになってくれたら嬉しいです。明日は、今日の学習を生かして社会科新聞を作ります。

12月11日(全校朝会)

今朝は嬉しい話を2つしました。

今朝の登校時、東門での挨拶

目が合ってさわやかにおはようございますが言えていました。今年一番の素敵な挨拶だったように思います。曇り空でしたが、心は温かくなりました。

2年生の授業

先週、九九の授業で九の段をクラス全員で順番に言っているとき、難しそうにしている友達に近くの子がそっと手助けしていました。そして、皆がそれを見守っていました。人それぞれ、得意なこともそうでないことも違います。そんな中で、学習ができるようになることは大切ですが、それと同じくらい、人の気持ちを考えられる思いやりの心をもつことも大切です。2学期はあと2週間、学習を頑張るとともに思いやりの心を大切に過ごしましょう。

12月9日(文化講習会)

PTA文化委員会による文化講習会を行いました。テーマは「思春期のトリセツ」です。子育ては親にとって悩みの尽きないものです。とりわけ思春期の時期は、子供とどう接していいのか答えが出ないことが多いです。今回は、講師として公立中学校スクールカウンセラー、カウンセリングスペース「さくら」を主宰している田中典子様をお招きして思春期の接し方のコツを学びました。PTA文化委員の皆様、貴重な学びの場を作っていただきありがとうございました。

12月9日(オリパラチャレンジ)

学級ごとに準備して、運動能力を試すお店を開き、お客さんを招いてチャレンジしてもらうイベントです。子供たちは準備から張り切っていて、当日は役割を分担して協力しながら活動していました。お客としても店員としても楽しんでいる姿が見られました。

12月7日(エコプロ 6年生)

東京ビッグサイトで開催されている、エコプロを見学・体験しました。たくさんの企業が展示説明を行っていて、子供たちは班に分かれてそれらを回っていきました。企業の方々が、持続可能な社会をめざして様々な工夫をしていることに驚いたことと思います。自分たちに何ができるのかを考え実践していくよい機会にしていくとともに、私たちが自然と共存して生きていくために多くの人が研究を重ねて新しいものや取り組みを開発していることに心を動かしてほしいです。

12月5日(図工 2年)

上野動物園で見てきた動物を自分と一緒に画用紙の中に描きました。タンポやスパッタリングという新しい技法も取り入れて仕上げていきます。皆、夢中になって描いていました。生き生きとした作品ができあがりそうです。低学年からの積み重ねで、上の学年にいくに従って、作品作りの工夫の幅が広がっていきます。

12月4日(全校朝会)

今週は人権週間なので、校長講話では人権について話をしました。人権は誰もが持っている、よりよく生きようとするための権利です。よりよく生きるとは体が健康であること、心が健康であることです。それがないと、人は頑張ることが難しくなります。皆、一人一人違います。それぞれが理解し合うことが大切です。6年生の週の始めの挨拶に、「今週も素敵な赤土小学校にしていきましょう。」という言葉がありました。暴力やいじめのない、誰もが頑張れる素敵な赤土小学校にしていきましょう。

12月1日(TGG 5年)

11月21日のホームページで6年生のTGG体験学習を紹介しましたが、今日は5年生のTGG体験学習を紹介します。

グループ毎にイングリッシュ・スピーカーがつき、まずはウォーミングアップタイムです。イングリッシュ・スピーカーが子供たちの心を解きほぐしてくれます。その後はそれぞれのコースに分かれて体験活動を楽しみます。今回5年生が選んだのは、アクティブイマージョンコースです。イングリッシュ・スピーカーと関りながらプロブラミングやダンス、コマ撮りを体験します。子供たちの感想は「身振り手振りを入れながら会話することができた。知らない専門用語もあったけど、段々わかるようになってきた。楽しく活動できた。・・・」でした。

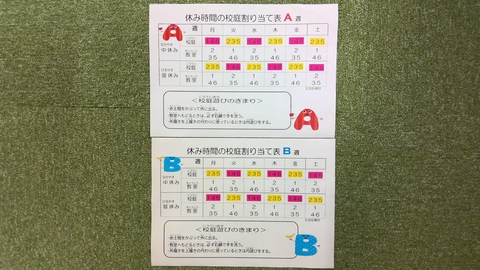

11月30日(AKDスポーツタイム)

中休みに1・4・6年生がAKDスポーツタイムを行いました。3分間で長縄を何回跳べるか、回数を競い合います。この日のために休み時間に練習したり。高学年が低学年に教えたりしていました。運動委員会の子供たちが進行や音楽を担当してくれました。最高記録が出せたかな。来週は2・3・5年がチャレンジします。

11月29日(校内研究)

今年度の校内研究は10月23日(校内研究)でお伝えしましたが、「相手の考えや思いを受けとめ、学びを深め合える児童の育成 ~対話的な学習活動を通して~」で行っています。今日の研究授業は3年生の算数、分数の足し算で行いました。

1.分数でも計算できるのか。どのようにすれば今までの計算のように答えを求めることができるのだろうかをペアで検討します。(対話1)

2.自力解決を図ります。

3.グループで対話をして考えを共有し合います。(対話2)

4.最後にグループで出し合った考えを全体で対話して共有します。(対話3)

授業後の協議会では、講師の先生から対話的な学習活動が深まるための工夫をご講話いただきました。明日からの赤土小学校の授業改善に生かしていきます。

11月28日(校外学習 2年)

2年生が校外学習で上野動物園に行ってきました。小春日和の中、班ごとにスタンプラリーをして動物の特徴を観察したり、一番楽しみにしていたお弁当を美味しくいただいていました。行く時から張り切っていたので、帰りには疲れた顔をしていました。動物とのふれあい、校外でのマナー、学び多い校外学習でした。

11月27日(全校朝会)

今日の全校朝会では2つのことについて話をしました。

赤土こどもまつりでは、みんなの笑顔が見られて嬉しかったです。PTAの方たちはじめたくさんの保護者の方が、みなさんに楽しい時間をプレゼントしてくれたのですよ。今度お会いした時には、しっかり挨拶してくださいね。そして、このことは今始まったことではなく、学校ができた時から、保護者の方々がみんなの笑顔が見たくていろいろなことを考えてくれていることなのです。赤土小の子供たちは幸せですね。

今年も、2学期も、残り1カ月になりました。4週間後の今日はここで終業式を行っています。学習も生活もしっかりまとめを行いましょう。学習では、今頑張っていることを続け、もう少し頑張りたいことにチャレンジしてください。生活では、特に友達と仲良くしてください。人の気持ちが分かる子になってほしいです。また、自分の気持ちが重いときには相談することも忘れないでください。終わりよければすべて良し。2学期、頑張ったぞと思えるようにチャレンジしていきましょう。

11月25日(赤土子どもまつり)

4年ぶりに開かれた赤土こどもまつり。子供たちが大勢集まり、大盛況でした。フランクフルトややきそばは早々に売り切れてしまったとのことです。

たくさんの保護者の方に準備や当日の担当をしていただき、ありがとうございました。保護者の方々に見守られながら楽しめた子供たちは幸せだなあと感じました。学校は子供たちを笑顔にするために、健やかに成長させるためにある場所です。そして、子供たちの笑顔を見て大人がエネルギーをもらえる場所です。これからも赤土小がそんな場所であってくれたらと思います。PTAの皆様、赤土小みんなの会の皆様、当日イベントに参加された保護者の皆様、地域の皆様、ありがとうございます。今後も、どうぞよろしくお願いします。大変な作業もあるかと思いますが、ぜひ、無理のない範囲で、皆で力を寄せ集めながら進めていっていただければ幸いです。

11月24日(朝の挨拶)

子供たちが当番制で1年に1回は校門に立ち挨拶運動を行います。今日や3年生が当番です。さわやかな挨拶が素敵な3年生はみんなを元気にしてくれました。朝一番から心を明るくして学校に入れることはよいことです。一日、学習も友達とも、充実した一日になりますように。

11月24日(おはなしポケット)

ボランティアの方が1・2年生を対象に2カ月に1度素話をしに来てくださいます。今日は、1年生が「三まいのおふだ」というお話を聞きました。部屋を暗くして、ろうそくを灯してお話が始まります。子供たちは、すっかりお話の世界に引き込まれてよく聞いていました。1年生も2年生もおはなしポケットの時間が大好きです。

11月21日(TGG 6年生)

お台場にあるTOKYO GLOBAL GATEWAY で様々な国の方々(イングリッシュ・スピーカー)と活動を楽しみました。All English での活動ですが、グループごとにイングリッシュ・スピーカーがつき、カフェやホテル、薬局、病院、空港などでやりとりを楽しんでいました。グローバルな世界で自己実現していくためには、多種多様な文化を理解することが必要です。この体験が少しでも、自分の可能性を広げるために役立ってくれたら嬉しいです。

11月20日(お箏 4年生)

先週から始まったお箏の学習。今日は4年生が学びました。前回紹介した6年生の授業のようにはいきませんが、先生方に教わりながら、そして友達に音階口伴奏をしてもらいながら、一生懸命練習していました。曲はメリーさんのひつじ♪です。子供たちが素直に話を聞きながら練習に没頭していたので、講師の先生方から「みんないいこですね。かわいいです。」と言われました。嬉しい気分になりました。どの授業でもその姿勢でいってほしいです(笑)

11月20日(全校朝会)

校長講話で校歌の話をしました。

昨日、日暮里舎人ライナーの足立小台駅のホームから、濃い青色した筑波山、雪をまとった雄大な富士山を見ることができました。校歌に出てくる筑波と富士そのものでした。(かすむ筑波の紫や 高くそびゆる雪の富士♪)きっと、赤土小に通った子供たちは学校から筑波山や富士山を見ていたのでしょう。

来年度は100周年の年です。これまでの赤土小学校について、考えたり感じたりする機会を増やしていきたいです。

金魚すくい じっとみつめた やぶれあみ

11月17日(お箏)

今日から音楽ではお箏の学習が始まりました。お箏の学習が始まって10年以上が経ちます。指導してくださるのは桜木一公先生と、吉原佐知子先生です。音楽室をのぞいて見ると6年生がお琴で、ひらいた、ひらいた♪を弾いていました。10分の練習で皆と合わせて弾いていたので驚きました。6年生は今年でお二人の先生に教えていただくのが4年目になります。姿勢から指使いまで、何でも基本ができていると習得が早いものです。

4年生~6年生が学級ごとに音楽室で3時間学習します。先生方、ご指導よろしくお願いします。

11月16日(職人教室 4年)

伝統工芸である表具を受け継いでいる田尻さんをお招きして、体験学習を行いました。

表具の仕事は屏風や掛け軸を作ったり、ふすまに和紙を貼ったりします。実際の作業を見せていただいた後に、体験させていただきました。子供たちの書道作品を和紙に貼り付けました。専用の霧吹きや糊、刷毛を使い貼り合わせていきました。田尻さんが乾かして完成したものを後日持ってきてくださいます。できあがりが楽しみです。

伝統工芸の悩みは後継者だそうです。こういう仕事に触れることには大きな意味があります。伝統を大切にする気持ちがもてる人になってほしいです。

11月16日(小春日和)

朝晩は気温が下がりましたが、昼はポカポカ陽気です。今日も子供たちがよく遊んでいました。昨日よりも先生が一緒に長縄をしているクラスが増えていました。いつもいつもとはいきませんが、時間ができると先生が子供たちと一緒に校庭にいる姿はいいものです。皆が笑顔なので、私もつられて子供たちにまざって体を動かしました。残念なことに明日は雨予報です。楽しみにしていた2年生の校外学習も延期になりました。2年生の子供たちは、「残念だけど、2回もお弁当が食べられるのは嬉しい」と言っていました。校外学習は、お弁当も楽しみの一つなんですね。

11月15日(外遊び)

今日は寒い一日でした。が、子供たちは元気です。外で追いかけっこしたり、鉄棒や雲梯、登り棒で遊んだり、ボール投げしたりしています。最近は教員も入って長縄を楽しんでいる学級もあります。寒さに負けず元気に遊んで、友達と仲良くなり、体力をつけていってほしいと思います。

11月14日(長縄 2・4年)

今年も、AKDスポーツタイムでクラス対抗長縄大会を行います。2年生はまだ上手に跳べません。そこで、4年生と一緒に練習することにしました。跳べるようになった子は紅白帽子を白にしていきます。最後には沢山の子供が白帽子になって喜んでいました。先生に教えてもらうのが常ですが、お兄さんお姉さんに教えてもらうと、新鮮な気持ちで教わり、いつも以上にできる喜びを感じることができるのかもしれません。また、4年生は優しく声かけして、跳び方のコツを教えていました。4年生にとってもよい時間になったことと思います。4年生の皆さん、ありがとうございました。

11月14日(展覧会片付け)

展覧会が終わり、週明けの今日は早速片づけを行いました。2年生の児童が、もっと長くやっていたかったと言っていましたが、そういうわけにもいかず、午前中を使って展示作品を運び出し、午後は5年生がテーブルやパネル等を運び出してくれました。よく働いてくれた5年生の皆さん、ありがとうございました。

ご家庭に持ち帰った作品はぜひ、ご家庭で飾ってください。我が家には成人になった今でも子供たちの平面作品が居間の壁に貼ってあります。今では空気のような存在になっていますが、子供の作品は家族団欒の場をほっとできる空間にしてくれます。

11月11日(展覧会2日目)

2・3時間目に校庭で色水アートを行いました。縦割り班ごとにデザインとカラーを決めて校庭へ行きました。天気を心配しましたが、雨に降られることなく、それぞれの班が色水アートを完成させることができました。異学年の友達と協働しながらの作品です。

最後のお客様はご高齢の男性の方でした。お孫さんの作品を担任と一緒に探して鑑賞することができました。一つ一つの作品が「個性豊かな夢の結晶」、子供たちはもちろん、多くの方の心に残る「かがやけ赤土アート」になったことと思います。

あっという間の3日間でした。「展覧会盛り上げよう集会」で始まり、この展覧会のために作られた曲「明日色」を全校で歌い、展覧会メニューで「アート給食」を行い、異学年ペアで鑑賞し、縦割り班で「色水アート」を行い、正に展覧会色の3日間。多くの方々に鑑賞していただき、ありがとうございました。

11月10日(異学年ペア鑑賞)

今日の児童鑑賞は、2-4年、1-6年、3-5年が異学年同士でペアになって鑑賞しました。

お互いの作品を紹介し合ったり、皆の作品を見て感想を伝え合ったりしながらゆっくりと鑑賞しました。鑑賞を終えて教室に帰るとお互いにお手紙を書いて渡します。身近な友達ではない人とお互いの作品について伝え合えたことは、いつまでも心に残ると思います。豊かな情操を育むために、赤土小は異学年交流を大切にしています。

11月10日(いよいよ展覧会)

今日から保護者鑑賞が始まります。チョコっと案内をしたいと思います。

各学級の「TEN」「RAN」「KAI」です。

子供たちが制作している様子を紹介します。見ていると心が温かくなるコーナーです。子供たちが足を止めて見ていました。

11月9日(アート給食)

今日の給食は展覧会メニューです。食材を使って作品を作りました。メニューはミルクパン、お絵かきハンバーグ、カラフルサラダ、ABCスープ、ケチャップです。

さて、どんな作品になってでしょう。

作った後は、美味しくいただきました。

11月9日(展覧会盛り上げよう集会)

集会委員会が展覧会盛り上げよう集会を開いてくれました。集会委員会が司会をしながら、1年生から順にそれぞれの作品の前にいる代表児童にマイクを振っていきます。代表児童は自慢の作品を分かりやすく説明してくれました。その様子をオンラインで各教室に流しました。子供たちは教室で集中して視聴していました。

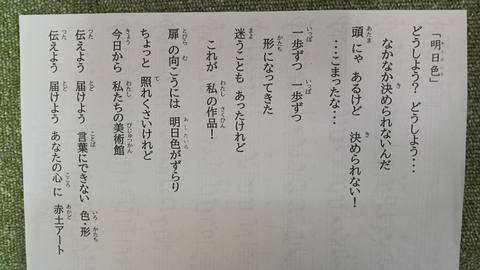

最後には全校で「明日色」を歌いました。

いよいよ展覧会が始まります。今日は各学年が鑑賞します。

集会の映像は会場でも流しますので、ぜひご覧ください。

11月7日(朝の歌 1年生)

11月2日に紹介した展覧会のテーマ曲「明日色」を朝の会で1年生が歌っています。元気な歌声が聞こえたので、教室をのぞきに行きました。展覧会に向けて気持ちが高まってきました。給食の時間にかけている「明日色」は4年生の子供たちの歌声です。4年生、素敵な歌声ありがとう!

11月6日(全校朝会)

全校朝会で校長から次のような話をしました。

今週はいよいよ展覧会です。皆さんが制作した赤土アートにひたりましょう。校舎の中の展覧会場の素敵な雰囲気を感じ、素敵な作品にたくさん出会ってください。木金土とたった三日間の展覧会、月曜日にはまた元の校舎に戻ります。思い切り楽しんでください。

また、これとは別に挨拶の話をしました。日曜日に開催された尾久っ子ワクワクまつりで出会った子供たちは、皆、挨拶してくれたり、声をかけてくれたりしました。とても嬉しかったです。外で会ったときでも、きちんと挨拶ができる赤土の子供は素晴らしいです。そんな皆さんにお願いがあります。朝、校門であいさつを交わすときには、目を合わせて「おはようございます」と言いましょう。どんなときでも、さわやかな挨拶ができる人になってください。

全員がしっかりと挨拶できるわけではありません。なかなか「おはようございます」が言えなかったり、明後日の方を向いて挨拶をしたり、恥ずかしがりで難しい子供もいるかもしれませんが、皆の気持ちがつながり合う赤土小にしていきたいと思います。明るい挨拶赤土小!

11月6日(教育実習)

3年1組で教育実習をしていた堀江先生が本日、3週間の実習を終えました。5時間目には実習を締めくくる研究授業を行い、校内の先生たちに見てもらいました。一人一人によく声をかけて、一人一人の考えを丁寧に取り上げ、皆を大切に考えて授業を進めることができました。教師になるうえで最も大切な資質と言えると思います。

教育実習での学びを生かして、子供たちから愛される立派な先生になってくださいね。3年1組の子供たちも応援していますよ。

堀江先生は赤土小学校出身の方です。母校で頑張ってくださり、ありがとうございました。

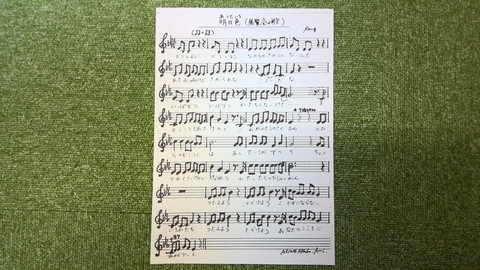

11月2日(明日色)

これは、音楽専科の姜先生が作詞・作曲した展覧会の歌♪です。展覧会を盛り上げるために作ってくれました。私の経験では展覧会の歌がある学校は初めてです。

毎日、給食の時間に放送委員会がかけてくれています。展覧会当日は会場で聞くことができるかもしれません。

11月1日(ネーミング)

3年生が立体作品に名札を貼る作業をしていました。ネーミングがとても素敵だったので紹介します。

どんなものを作りたいのかを決めて作り始める子供、作りながら完成形を想像しながら作る子供、最後までどんな形になるか分からないまま作る子供、スタイルは様々です。そして、制作後、作品の題名を名札に書きます。題名からも子供たちの思いが伝わってきます。

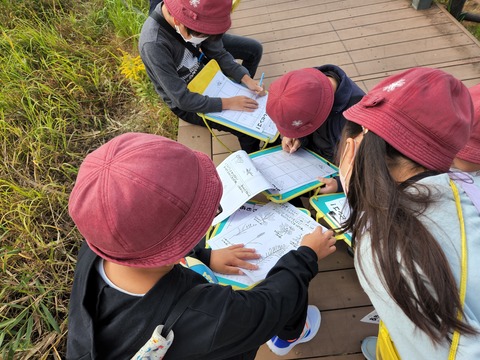

10月31日(校外学習 3年)

尾久野原公園で秋を感じながら自然を身近に感じる活動を行いました。私たちが子供のころはバッタもコオロギも当たり前に身の回りにいて、わざわざ手にして喜ぶことはありませんでしたが、子供たちは何を見つけても大はしゃぎでした。また、「街の先生」町田信子先生をお招きして、植物のことをたくさん教えていただきました。

秋空の下、普段はなかなか味わえない自然体験ができました。

10月31日(なでしこクラブ)

なでしこクラブは、ブックボランティアのことです。感染症対策で見合わせていた活動を今年度から再開し、月2回の木曜日午前中に活動してくださっています。主なお仕事は、学校図書館イベントのしおりづくり、掲示板の装飾です。活動場所は2階の赤土っ子ルームです。なでしこクラブの皆様のおかげで、子供たちが楽しく読書に取り組めています。ありがとうございます。ボランティアの方々との交流を楽しみながら、これからもよろしくお願いします。

募集のお知らせは、年度初めにご案内しています。関心をお持ちの方はぜひ声をかけてください。

10月30日(全校朝会)

今朝は展覧会の話をしました。

友達の作品を見るときには一つの方向から見ることが多いですが、見方を変えてみると、いろいろな感じ方をすることができます。いろんなところに、作った人のこだわりや工夫があることに気付くと思います。展覧会のテーマは「個性豊かな夢の結晶」です。友達の作品にもよく目を向けてみましょう。という話です。

これは学校だよりにも地域・保護者の方々向けに書かせていただいた内容と同じです。子供たちも含め、皆で感動を共有し合える展覧会にしていただきたいと思います。

次の写真は私が朝礼台の上で持っている作品を上、横、下からの角度で写したものです。作っているときの様子が浮かんできそうです。

11月の校長室前に置いた本を紹介しました。芸術の秋というテーマで揃えました。どの学年の子供でも読める心の温まる本です。

10月27日(園児の作品作り)

尾久幼稚園の子供たちが赤土小学校に来てモビールを作りました。今日は小学校の先生に教えてもらいました。指導は図工専科の中島先生です。

紙コップと紙皿を材料にして、はさみで切ったり、ステープラでとめたり、楽しく活動していました。できあがった作品は赤土小学校の展覧会に飾ります。ぜひ、尾久幼稚園の子供たちの作品も見てください。

10月26日(教職員による読み聞かせ)

今年度2回目の教職員による読み聞かせです。誰が自分の教室に来るのか子供たちは分かっていません。いつもとは、異なる雰囲気が教室を包みます。

子供たちはどんな感想をもったのでしょう。3年生の教室で聞いてみました。

「いろんな先生のお話が聞けて満足」「ちょっぴり緊張する」「みんな上手だから楽しみ」「読み方が面白い」等でした。

10月25日(1年遠足)

秋見つけに舎人公園へ行ってきました。どんぐり拾い、アスレチック遊び、そりすべりを各クラスがローテーションで行いました。

子供たちは遊びの天才です。子供は遊ぶために生まれてきたという新聞記事を読んだことがありますが、正にそのことがよくわかる一日でした。

友達と仲良く遊び、秋を見つけて大満足でした。

学校へ帰ってきたときの校長からの話で、「みんなで仲良く秋を見つけて、楽しく遊べたことは『はなまる』です」と伝えたら大喜びをしていた子供たちでした。

10月24日(英語 1年)

ハロウィンの季節に合わせてお面を作りました。と言っても形を表す言葉の学習です。三角、四角、円、★・・・NEAの発音に合わせて練習しました。

10月23日(全校朝会)

全校朝会で、先日行われた連合運動会の表彰を行いました。表彰された6年生たちは、それぞれ「自己記録が更新できて嬉しかったです」「みんなの応援が力になりました」等、一人一人感想を述べました。

校長からは、表彰された6年生だけでなく、6年生は全員、目標をもって最後まで全力でチャレンジしたことを伝え、全校で6年生に向けて拍手を送りました。

また、先週、低学年の皆が高学年の皆に読み聞かせしたこと、それに応えて高学年の皆が温かいメッセージをはがきに書いて送ったことを誉めました。

チャレンジと思いやりがあふれる赤土小学校にしていきたいです。

10月23日(校内研究)

校内研究として、5年2組が体育授業を行いました。「対話的な学習活動」をテーマに算数科と体育科で進めています。今年度5回目の研究授業です。

本授業では、タグラグビー(オフェンスはランとパスで前進してトライをねらいます。ディフェンスはタックルの代わりに、ボールを持っている選手が腰につけているタグを取り、前進を止めます。)を行いました。

テーマに迫るために

〇作戦を練るためのチームの時間を設定する。

〇作戦を立てやすくするための絵入りの作戦カードや振り返り作戦カードを活用する。

〇トライ語録集(ゲームの中で使われた有効な言葉を掲示していく)

〇誰もが活躍できるルールにする

を手立てとしました。

ゲームを、重ねるごとに作戦の幅が広がっていき、作戦が成功してトライが決まると喜んでいました。体育は話し合っているときだけでなく、関わり合って動いているときにも自然と対話が行われています。

本日は、荒川区教育委員会指導主事の皆さんが指導してくださいました。

10月19日(縦割り班読み聞かせ)

10月17日にホームページで紹介しました低学年の児童による読み聞かせを行いました。一生懸命に練習したことがこちらにも伝わってきました。そして、それを受け止める高学年の子供たち、本で心を通じ合わせることのできた素晴らしい光景でした。

よくがんばりましたね。緊張した子も多かったと思いますが、ナイスチャレンジ!でした。

お兄さん、お姉さんの優しさもよく伝わってきました。

10月18日(学校司書の一日)

読書活動・図書を利用した活動をするのに学校司書の力は欠かせません。学校司書のお仕事を紹介します。

この他にも、学校図書館活用ノート(10月14日のホームページで紹介しました)に合わせて授業のサポートをしたり、団体貸出等、荒川区内の図書館と連携したりしています。子供たちだけでなく、先生たちも学校司書の岡嶋先生を頼りにしています。

10月17日(図書委員会による読み聞かせ)

図書委員会の子供たちが各教室に出向いて読み聞かせを行いました。教室の子供たちは、机を後ろに下げて図書委員を迎えます。そして、真剣に聞いていました。大勢の前で読み聞かせをした子供たちにとっては、とても良い経験になりました。図書委員会のみんな、ありがとうございました。

赤土小学校では保護者の方や教員による読み聞かせのほかに、児童による読み聞かせをしています。図書委員会による読み聞かせ、たてわり班による読み聞かせをこれまでも紹介してきました。今週は下学年の子供が上学年の子供に読み聞かせをする取り組みを行います。緊張する子供もいるかもしれませんが、練習をしっかりしてチャレンジしましょう! きっと、これもよい経験になるでしょう。お兄さんお姉さんは優しく聞いてくれますよ。

10月16日(全校朝会)

表彰された皆さん、よく頑張りました。

10月16日(児童文化教室)

芸術の秋、豊な情操を育てることをねらいとして観劇を鑑賞しました。民話芸術座の方々による「雨降り小僧」(原作:手塚治虫)で、友情をテーマとした観劇です。体育館で、午前に低学年、午後に高学年の2回興行でした。発達段階によって感じ方は違うと思いますが、様々の思いに触れて心が豊かになってくれたら嬉しいです。民話芸術座の皆様ありがとうございました。

10月14日(読書活動・図書を利用した活動)

本日は土曜公開に大勢の保護者の方にご来校いただきありがとうございました。本日の授業では3学年で読書活動・図書を利用した活動を行いました。その3つを紹介します。

味見読書(2年生)

国語の学習で「お手紙」(作:アーノルド・ノーベル)という物語を学習しました。この授業ではアーノルド・ノーベルの作品をテーブルに並べて、全ての本を3分ずつ味見読書をします。最後にお気に入りの本を熟読します。

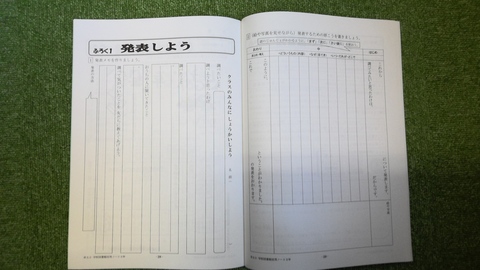

図鑑などで調べたことをみんなに紹介しよう(3年生)

学校図書館活用ノートを活用して、調べたことをクラスのみんなに発表しました。

SagaSokka!(さがそっか)電子総合百科事典の使い方を知る

10月5日のホームページではYomokka!(ヨモッカ)という電子書籍の活用を紹介しました。今日の授業では電子総合百科事典の使い方を学習している様子を紹介します。

10月13日(クラブ活動)

クラブ活動は4・5・6年生が自分の興味関心のある活動を選んで参加します。集まった異学年の仲間と活動内容や方法を考え工夫して、活動を楽しみます。

本日のクラブ活動は学校公開の中で行いました。保護者の皆様にクラブ活動を参観していただくのは初めてです。これは昨年度の保護者の方の「クラブ活動の様子を見たいです。」という声で実現したことです。

明日は土曜授業公開です。子供たちの様子をよくご覧になってください。

10月11日(連合運動会練習 6年)

応援集会

連合運動会に出場する6年生を前に、全校でエールを送りました。種目別に選手を紹介した後、5年生がフレーフレーと音頭を取り、全校でパワーを届けました。

校長からは、(1)今まで練習してきた成果を出すために、良いイメージを描いてスタートラインに立つこと (2)一緒に練習してきた仲間をおうえんすること を伝えました。

連合運動会本番

天候に恵まれ、尾久小学校で第68回連合運動会尾久地区大会が行われました。50mハードル走、100m走、800m走、走り高跳び、リレー、それぞれに出場した選手たちは、自己ベストめざして最高のパフォーマンスを見せてくれました。途中で転んでしまっても、直ぐに立ち上がり最後まで全力を貫きました。どんな状況に置かれても前を向く全員の素晴らしいチャレンジに感動です。教員も全員で応援し、皆が子供たちの気迫を感じたことでしょう。

会場を提供してくださった尾久小学校の先生方、会場のお仕事をしてくださった赤土小学校PTA保護者の皆様、応援してくださった6年生保護者の皆様、ありがとうございました。

10月10日(工場見学事前授業 3年)

東風谷製作所では特注でねじを製作しています。大量生産してお店で売っているねじとは違い、オーダーに合わせて、手作りで作製しています。火力発電所や鉄道でも使える、熱や塩分に強いねじを作るために特殊な材料を使っているそうです。映像を流しながら、一本一本正確に作っている様子を説明してくださいました。

会社で大切にしていることは、〇働いている人の安全と健康 〇整理整頓 〇コミュニケーション だそうです。これは、子供たちにも言えることです。子供たちは来週、東風谷製作所を見学します。今日学んだことを実際に見て、実感してきてほしいです。そして、身近にプライドをもって製作している工場があることや、身の回りのものは、沢山の人の手によってできあがっていることに気付いてほしいです。

10月10日(ライナー掲示板)

この掲示板には月替わりで学年や委員会が作成した作品を掲示しています。先日、1年生の作品を女性の方がご覧になっていました。この女性の方は、よく掲示板をご覧になっているようで、私が声をかけると、1年生の作品について感想を述べてくださいました。地域の方と、子供たちの作品を通じて話すことができて嬉しくなりました。

貴重な場所を使わせていただけることに感謝です。

10月5日(家庭科 5年)

ウォールポケットを作成する授業で、型紙にまち針で布を止めているところです。齋藤先生がクラスの子供たちに説明している様子を、タブレット端末でも撮影しています。

ICTの利活用はこんな場面でも見られます。

先週は2年生の町探検にも各グループに保護者の方に付き添っていただきました。今月行っている、朝の読み聞かせでも子供たちに心温まる時間を作ってくださっています。ありがとうございます。これからも保護者の皆様には、子供たちと関りながら、子供たちを見守ってくださるとありがたいです。

10月5日(AKD読書タイム 全校)

教室でBGMを流しながら本の世界に浸ります。

本の題名、一言感想、ページ数等を記録します。

10月5日(お話と音楽 全校)

ねらいは、プロの朗読者の読み聞かせを通して、想像力を高め、本に親しむ心を育てることです。

「よだかの星」の朗読に合わせて、ビアノ五重奏が臨場感を掻き立てる音楽を奏でます。特に高学年の子供たちは引き込まれるように鑑賞していました。

10月4日(読み聞かせ)

心温まる、素敵な時間です。「本っていいなあ」と心から思える時間になってくれたことと思います。

ご自分が小さい頃に出会った大好きな本を読んでくださった方もいらっしゃいました。

読み聞かせをしていただく皆様、文化委員の皆様、ありがとうございます。

10月3日(連合運動会練習 6年)

それぞれが自分の課題を確認しながら取り組みました。各種目で一緒に練習してきた仲間からは励ましやアドバイスの声か聞かれました。

本番も、自己ベストめざして頑張りましょう!

がんばれ6年生!皆、応援してますよ!

10月3日(ブックトーク)

それに関連させて、学校司書の岡嶋先生がブックトークをしました。母、ひめゆり学徒隊、鉄道、動物等、様々な角度から、戦争で実際にあった物語を紹介しました。たくさんの子供たちが、関心をもって紹介された本を含め、手にしてもらいたいと思います。

赤土小学校で行っている本に親しむ工夫を今月は紹介していきたいと思います。

10月2日(全校朝会)

校長室前には毎月テーマを決めて本を置いています。ラグビーワールドカップやアジア大会が開かれている中、今月はスポーツをテーマにしました。校長室前に置く本を紹介して、読書に親しむ時間を作りましょうと話をしました。

図書委員会からは読書月間に向けての取り組みを発表しました。その取り組みについては、ホームページでも紹介したいと思います。

ご家庭でも、子供たちと一緒に本を読む時間を楽しんでください。

9月28日(ユニセフ集会)

計画・代表委員の話の後にこの歌を歌い、世界がひとつになるまでずっと手をつないでいよう、という気持ちが通い合いました。

真剣に、説明を読んでいる子供もいました。

感染症に罹っても休むベッドも食べるものも薬もない。生きたくても生きられない。そんな子供たちがいることを知り、自分たちに何ができるのかを考える良い機会となりました。できることは、募金だけではなく、実情を知ることであったり、SDGsであったり、心配することかもしれません。誰もが幸せに生きられる地球であってほしいです。

9月27日(校内研究)

4年生が校内研究授業を行いました。9月25日は体育で行いましたが、今回は専科枠として音楽で行いました。

対話を通してチームでリズムアンサンブルを作る学習です。木や竹でできた楽器を使って、それぞれが作ったリズムを重ね合わせていきます。対話を活性化させるために、必要な音楽言語を示したり、音の重ね方や強弱等を書き込めるホワイトボードを活用したりしました。次回は発表会です。チームで作ったアンサンブルをクラスの皆に聴いていただきましょう!皆の発表を聴くのも楽しみですね。

9月26日(抹茶プリン)

赤土の給食で出るデザートはちょっと凝っています。飯塚栄養士が編み出した抹茶プリンは、ただ甘いだけでなく、味わい深く滑らかで、食レポは得意ではありませんが、美味しくて和菓子屋顔負けの味です。

7月19日のホームページでは水羊羹を取り上げました。

今日の午前中に4年生と話をしているときに、好きな給食のメニューが話題になりました。4年生の男の子はデザートに出る”ごまプリン”が一押しだそうです。私も、ごまプリンは大好きなデザートの一つです。この子は、きっと今日のデザートも美味しくいただいたことでしょう。

しかし、大人から絶賛のデザートも和菓子が苦手な子供によっては食べにくいようで、完食できない児童がいるのも事実です。栄養士と調理師は頑張っているのですが・・・難しいものですね。これからもいろんな味にチャレンジさせていきたいと思います。もちろん栄養士のチャレンジも続きます!

9月25日(校内研究)

校内研究として、4年3組が体育授業を行い、その授業を受けて協議会を行いました。

今年度の校内研究は「対話的な学習活動」をテーマに算数科と体育科で進めています。

本授業では、体育科キャッチバレー(キャッチとパスでボールを繋ぎ最後にアタックをする。)を行いました。

テーマに迫るために 〇作戦を練るためのチームの時間を設定する 〇誰もが活躍できるルールにする 〇単元を通して考えたくなるような課題を設定する を手立てとしました。

協議会では、この手立てが有効であったのかを検証していき、講師の先生からのご指導をいただきました。

授業力の向上を目指し、明日からの授業に生かしていきます。

9月25日(環境について考える 3年)

ライフコーポレーションの方を講師にお招きして、未来を考えるをテーマに環境について学びました。プラスチックによる海洋ごみ、二酸化炭素の多量排出による地球温暖化、食品ロスについて考えました。これからの世代を生きる子供たちにとって、住みやすい地球であってほしいと思います。

9月22日(下田移動教室 帰校式)

それだけ学び多い下田移動教室だったのではないでしょうか。下田の歴史や文化に触れられたことだけでなく、仲間と関わることの大切さや教師や宿舎の方とのつながりを感じられたからこそ、感謝という言葉が出たのだと思いました。3日間での成長はこの後の生活に生かすことで、さらに大きくなります。卒業までの半年、同じ学び舎に集う仲間で学習も人としても学びを深めていってほしいと思います。

9月22日(下田移動教室 小田原城)

高速で学校へ向かっています。今のところ順調です。

9月22日(下田移動教室 閉園式)

9月22日(下田移動教室 朝食)

確かに3日間通して、よく食べていました。

9月22日(下田移動教室 朝会)

司会と言葉は班長です。班長会議で話し合われた内容を伝えました。

私からは、「立つ鳥跡を濁さず」今日からはまた次の学校が来るので、部屋を来た時よりも美しくして宿舎を離れましょうと話しました。

9月21日(下田移動教室 班長会議)

この後、明日の行程について確認し、閉園式や帰校式の分担や言葉を確認しました。

班長さんがよく声をかけていることが成果として表れていますね。明日も頑張りましょう!

9月21日(下田移動教室 ペンギン教室)

9月21日(下田移動教室 夕飯)

下田に来てから、子供たちはよく食べています。

9月21日(下田移動教室 部屋レク)

先生も交じっていい時間です。普段はこんな時間とれませんから貴重な時間です。

9月21日(下田移動教室 湯上り牛乳)

お風呂上がりに、疲れをいやしてくれる牛乳でした。下田の牛乳は格別です。

9月21日(市内巡り)

雨も風も気にすることなく学習ができてよかったです。

9月21日(下田移動教室 下田海中水族館)

9月21日(下田移動教室 朝食)

朝食はよく食べていました。さすが6年生。今日も一日頑張りましょう!

9月21日(下田移動教室 朝会)

5時くらいから雨が降り始め、朝会は館内で行いました。

班長からは、部屋や上履きを整理しましょう、並んで外を歩くときは広がらないようにしよう、という話がありました。皆で声をかけながら生活していけるよう見守りたいと思います。

校長からは、今日一日天気があまりよくないようなので、メイン活動である市内巡りでは合羽を着て行動すること、事故に十分に注意すること、を話しました。学び多き一日になりますように。

今日は午前中に下田海中水族館、午後に市内巡りを行います。

9月20日(下田移動教室 就寝)

今日はぐっすり休んで、明日の市内巡りに備えましょう。お休みなさい。

9月20日(下田移動教室 ナイトハイク)

ナイトハイクは宿舎のすぐ近くにある史跡である玉泉寺(ハリスがアメリカ総領事館を置いたお寺)、弁天島(吉田松陰が黒船乗船を企てた島)へいきました。

暗い道は子供たちにとってちょっぴりスリリングだったようです。中には手をつないで歩いていた子もいました。

9月20日(下田移動教室 夕食)

皆、よく食べていました。

9月20日(下田移動教室 風呂上がりの牛乳)

9月20日(下田移動教室 開園式)

校長からは、宿舎でお世話になる方々に感謝することを忘れずに3日間過ごしてほしいことを伝えました。

9月20日(下田移動教室 しいたけの里)

9月20日(下田移動教室 柿田川湧水)

学校で調べてきたことを「1分間ガイドにチャレンジ!」にまとめてきました。名ガイドでした。

9月20日(下田移動教室 バスレク)

クイズや小話、皆の手拍子に乗ってカラオケも。

これから柿田川湧水に向かいます。

9月20日(下田移動教室 出発式)

児童代表の言葉には、「自然との触れ合いを心の底から楽しみたい。友達とともに思い出に残る下田移動教室にしたい。」という言葉がありました。たくさんの思い出を作ってきてほしいです。

保護者の皆様、早朝よりお見送りありがとうございます。行ってきまあす!

9月15日(体育 5年)

ハードル走はリズミカルにハードルを走り越していくことをめざしています。小学校で学ぶ陸上運動の中では難しい技能を必要とする種目です。自分の課題に気付き、友達と協力し合いながら解決し、タイムをのばしていく課題解決型の学習を行っています。0.1秒でも速く、頑張れ5年生!

9月14日(卒業アルバム撮影 6年)

子供:「先生、変顔ありですか?」

先生:「一生残る写真だぞ!」

微笑ましいひと時でした。

プチスタジオで撮影しました。

卒業アルバムに載せる写真を撮影しました。もう、そんな時期なのですね。6年生はそろそろ折り返し地点です。これから、もっと素敵な思い出を作っていきましょう。来週は下田移動教室です。

9月14日(集会 全校)

「十五夜のお月見は、毎年満月でしょうか。」という問いがありました。分かりますか?正解は、十五夜から1~2日ずれた日が満月になることもあるでした。私は正解することができませんでした。たまに、大人も間違えてしまう難問も出ます。

9月12日(あいさつ運動)

挨拶は人と人との心を結ぶ架け橋です。元気な声で「おはようございます」ができるように、学校でも指導しているところです。保護者の皆様に声をかけられたことは必ず子供たちの心に残るはずです。

安全委員の皆様、朝お忙しい時間にありがとうございます。

9月9日(水かけ祭り)

道徳授業地区公開講座の後、赤土みんなの会(父の会を改名しました)の主催で水かけ祭りを行いました。

子供たちの笑顔が見たくて、大人たちも張り切って子供たちと遊びました。大はしゃぎの子供たちを見ることができて嬉しかったです。

準備運営してくださった、みんなの会、PTA、保護者の皆様、ありがとうございました。

次回は11月25日(土曜日)に赤土小こどもまつりがあります。保護者、地域、教職員で協力しながら、子供たちの喜ぶ笑顔が見られたらと思います。無理せず、都合がつく範囲でご協力してくださればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

9月9日(道徳授業地区公開講座)

班で考えたことをホワイトボードで発表し合った後、各々の考えをタブレット端末に打ち込み、友達の考えを見合い、それに対してもタブレット端末上で意見を伝え合っています。

「人を思いやる」をテーマに道徳授業地区公開講座を行いました。1・2時間目は、それぞれの学級でテーマに合った題材を通して考えを深めました。3時間目はNPO法人「再チャレンジ東京」の方々が5・6年生を対象に、歌や朗読を交えていじめについて考える授業を行ってくださいました。

子供たちがよりよく生きていくために、お互いの気持ちを感じ取りながら支え合って生活していってほしいです。

多くの方々に、参観していただきありがとうございました。ご家庭でも、ぜひ話題に挙げてみてください。

9月8日(中休み)

外に遊びに行けない中休み、子供たちは工夫して活動していました。カードゲームや消しゴム飛ばし?、図書室で読書、図工室で作品作り・・・。

下校時は雨が弱くなっているといいのですが。

9月7日(夏休みの作品)

特に、調べる学習では子供たちの探究心の深さに驚きました。昆虫やスポーツ、お金、戦争、宇宙、原子力、鉄道、食品・・・調べてみたいことを子供の目線で追究していることに素晴らしさを感じました。展示は今週の土曜日までですので、ぜひお時間を見つけて足を運んでください。

子供たちの頑張りに拍手!お子さんを連れて図書館や現地に行ったり、相談に乗ったり、保護者の皆様の頑張りにも拍手!

9月6日(下田移動教室事前学習 6年)

9月5日(パラスポーツに触れる 5・6年)

車いす88年ソウルパラリンピックから2004年のアテネパラリンピックまで5大会連続パラリンピック出場、2000年シドニーパラリンピックで銅メダル獲得に貢献した上村知佳選手と2019年東日本車いすバスケットボール選抜大会優勝、2022年車いすソフトボールワールドシリーズ優勝の齋藤尚徳選手を講師にお迎えして、笑顔と学びの体験活動プロジェクトを行いました。

「できない。だからあきらめるのではなく、工夫する。それがパラスポーツです。でも、これは皆さんの生活の中でも同じことが言えます。」印象に残った言葉でした。

今日の学びを心に留めて、日々を大切に過ごしていきましょう。

9月4日(避難訓練)

まずは教室で水害についての学習を映像を見ながら行いました。さらに、荒川区防災地図(水害版)を見ながら、学校や自宅が水害に合った時の水位を確認しました。

その後、全校で水害時の避難場所である体育館に移動して、水害が起きた時の避難方法について確認しました。

これからまだ台風の季節が続きます。もしものときの避難法をご家庭でも確認しておいてください。

9月4日(全校朝会)

身長差がある相手に、自分たちが練習してきたことを余すことなく試合に出した日本チームの素晴らしさを伝えました。自分の夢に向かって大いにチャレンジしていく子供たちに育ってほしいです。

始業式(9月1日)

一日の様子(9月1日)

笑顔で完食で~す。

Coming Soon!!