学校全体の行事(1学期_令和5年度)

8月23日(水泳指導)

本日、夏季水泳指導を始めて行うことができました。今年は、高温と好天気が続き水温が例年より高く、熱中症を気にしなければならない環境と言えます。今日は何とか基準をクリアして、全学年実施!子供たちはとっても嬉しそうでした。

7月26日(陶芸)

思い思いの作品を作りました。うまく焼けることを祈ります。作品は11月に行う展覧会に出展します。

図工室で作品を作る子供たちの気持ちを想像することのできる時間にもなりました。

下田臨海学園(7月25日 4年)

帰校式

天候に恵まれた2泊3日は子供たちの思い出をたくさん作ってくれました。児童代表の言葉の中に遊泳が楽しかったという言葉があったとおり、海で遊泳するときの笑顔が何よりも印象的です。友達と一緒に素敵な思い出を作るには、我慢することも大切だということにも気付いたことは大きな成長です。

これから長い夏休みが続きます。さらに、素敵な思い出ができる夏になりますように。

下田臨海学園(7月25日 4年)

お弁当

少しずつ車窓が緑から住宅地に変わってきました。電車は予定通り東京駅に着きそうです。

下田臨海学園(7月25日 4年)

閉園式

海は楽しかったですか? ナイトレクは楽しかったですか? 宿舎のご飯は美味しかったですか? お風呂は気持ちよかったですか? 私からのすべての問いに元気よく「はい」と応えてくれました。

代表児童の言葉も、海が楽しかった、花火が楽しかった、ご飯がほっぺたが落ちるほど美味しかったという内容でした。素敵な思い出ができてよかったです。

宿舎の方に「ありがとうございました。」と感謝の気持ちを伝えました。

帰りのお弁当(車中で食べます)をいただいて、バスに乗りました。

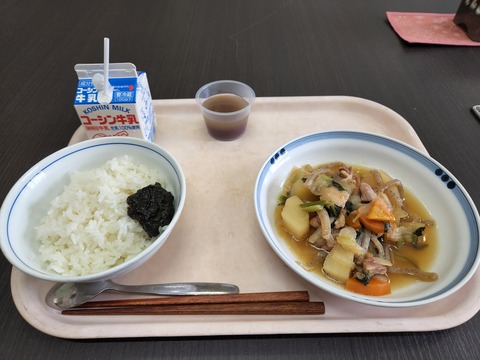

下田臨海学園(7月25日 4年)

朝食

お代わりする子供もいて、よく食べていました。

この後は、荷物整理と掃除です。これがなかなか大変で、教員も手伝わないと終わりません。来年の清里移動教室に生かせるように頑張りましょう。

下田臨海学園(7月25日 4年)

朝会

最終日は帰りの支度が大忙しです。無いもの探しが大変の子供もいます。

代表児童からは最終日になりました。安全に気を付けて学校へ帰りましょうという言葉がありました。

私からは、3日間お世話になった宿舎の方々に感謝の気持ちを忘れないこと、自分たちが使わせていただいたところはきれいにして去ることを話しました。

下田臨海学園(7月24日 4年)

ナイトハイク

泳いだ浜で、手持ち花火で楽しみました。

その後がサプライズ!打ち上げ花火のプレゼントです。子供たちの歓声が私たちの喜びでもあります。花火師さんたち、お疲れ様でした。

花火が終わった後の星空は東京では見られないものでした。星の数にびっくり。ゆいの森でプラネタリウムを見てきたばかりなので、貴重な体験となりました。

下田臨海学園(7月24日 4年)

夕飯

よく食べていました。

下田臨海学園(7月24日 4年)

午後の遊泳

2日間穏やかな海に抱かれて幸せな子供たちでした。もっと泳ぎたいという子もたくさんいました。最後にはお世話になった遊泳監視員の方々と下田の海に「ありがとう」を言いました。

お風呂の後の牛乳

美味しそう!

下田臨海学園(7月24日 4年)

食事が終わったら昼寝をして、午後の遊泳に向かいます。

昨日より暑いですが、東京よりは涼しくて、水温、気温とも適温です。

下田臨海学園(7月24日 4年)

午前遊泳

快晴ですが暑すぎず、絶好の海水浴日和です。午後の遊泳も楽しみです。

下田臨海学園(7月24日 4年)

朝会

代表児童からは、今日の遊泳を楽しみたいという言葉がありました。昨日の遊泳が楽しかったようです。私からは、先生方の話をよく聞いて、安全に気を付けて遊泳することを話しました。今日も一日、たくさんの思い出を作ってほしいです。

朝食

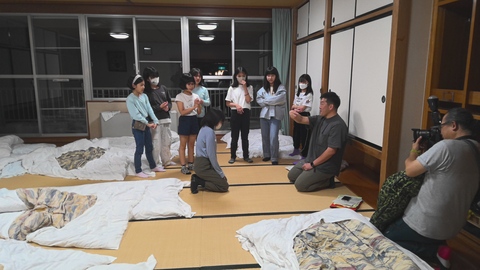

下田臨海学園(7月23日 4年)

就寝前

下田臨海学園(7月23日 4年)

レクリエーション

なぞなぞ、ジェスチャーゲーム、チーム対抗神経衰弱・・・、どの班も盛り上がっていました。楽しいひと時が続きます。

レクリエーションの裏で

花火師?たちです。明日の夜はサプライズの花火大会です。子供たちの喜ぶ顔が見たくて試行錯誤して作っていきます。子供たちのよい思い出になりますように。

下田臨海学園(7月23日 4年)

夕食

この後は、レクの時間です。

下田臨海学園

外浦海岸

初めて海に入る子供もいたようですが、怖がる子供はいませんでした。皆楽しそうに遊泳していました。

私は子供たちにたくさん水をかけられました。明日はリベンジです(笑)

これから入浴です。皆、元気です。

下田臨海学園(7月23日 4年)

開園式

車窓からは、大島、利島、新島が見えて、天気は最高です。キラキラ光る海が見えることでしょう。

下田臨海学園(7月23日 4年)

お弁当

美味しくいただきました。

下田臨海学園(7月23日 4年)

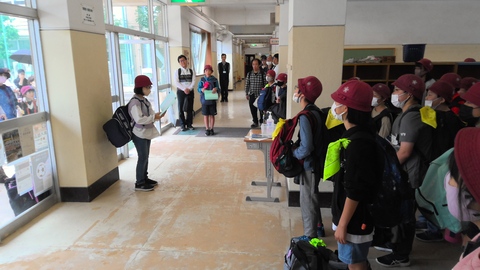

踊り子号出発

いよいよ出発です。

下田臨海学園(7月23日 4年)

出発式

保護者の皆様行ってきま~す。

7月22日(ラジオ体操)

4年ぶりに夏季ラジオ体操が始まりました。初日は72人の子供たちが集まりました。普段、校帽を被りランドセルを背負ってくるときの顔と違い、すっかり夏休みの顔になっていて、会場もほっこりした雰囲気でした。早寝早起き朝ごはん!ラジオ体操に参加して、元気に夏休みを過ごしましょう!

赤土小学校地区ラジオ体操会の皆様、PTA厚生委員の皆様、これから2週間、どうぞよろしくお願いします。

7月21日(ICT研修)

また、子供たちへは学習活用とは別に、SNS活用のルールについても指導しています。夏休みの間、人を傷つけたり、事件に巻き込まれたり、遅い時間まで使用したりしないように気を付けましょう。詳しくはホームページに載せている「SNS赤土小学校ルール」をご覧ください。

7月21日(不審者訓練)

7月20日(終業式)

私からは、夏休みも自分で目標を決めて、学習、スポーツ、趣味、習い事、お手伝い等にチャレンジしましょう!

今日一日、明日から会えなくなる友達に思いやりをもって過ごし、皆が気持ちよく今学期を終えられるようにしましょう。事故やケガ、病気に気を付けて元気に毎日を過ごし、9月1日に笑顔で会いましょう。と話をしました。

これから長い夏休みが始まります。事故やけが、大きな病気に気を付けて、元気に毎日を過ごしてほしいと思います。夏休みだからこそできる体験をぜひ楽しんで、楽しい夏休みとなるといいですね。1学期の間、保護者・地域の皆様には大変お世話になりました。2学期に、子供たちから夏休みの話が聞けることを楽しみにしています。

7月19日(給食)

学校で水羊羹が食べられるのは赤土小学校ならではです。甘さを控えた優しい味で、和菓子屋さんに負けていません。給食室で小豆から煮て作っています。皆さんに食べていただけないのが残念です。

試作を重ね、できあがったメニューは水羊羹に限りませんが、赤土小の給食は自慢できる給食です。明日は1学期最後の給食です。デザートにサイダーポンチが出ます。教室でフルーツにサイダーを入れて作ります。楽しみです。

子供たちにとって給食は学校で生活する上で大きなモチベーションとなるものです。元気の源となる給食、今学期も美味しく楽しくいただけたかな。

7月19日(図書 1年生)

子供たちが興味をもてるように、ジャンルの違う本を紹介してくださったり、本を探したいときには図書館にいる司書さんに聞くとよいことを教えてくださったりしました。

最後には、読み聞かせをしてくださり、子供たちは1時間の間、真剣に聞き入っていました。夏休みに素敵な本に出会えたり、調べる学習に活用できる本を見つけたりできるとよいですね。

町屋図書館の皆様、ありがとうございました。

7月15日(AED講習会)

心肺蘇生やAEDの取り扱い方について体験を通して学びました。大人だけでなく、子供たちも頑張りました。自分に何ができるのかを考えて精一杯のことができる人になってほしいです。万が一の時に、この学びを生かして役に立てる人になれるといいですね。

尾久消防署、消防団の皆様、安全委員の皆様、ありがとうございました。

7月14日(食育 4年)

枝豆がこんな風に枝についていたことを初めて知った子供も多かったのではないでしょうか。良い経験です。

身がしっかりつまっていて、とても美味しかったです。4年生ありがとう。

7月14日(着衣泳 6年)

夏は海や川などに出掛けることが多くなります。何よりも子供同士で危険なところには行かないことが大切です。

着衣のまま水に入る危険について感じ、命を守ることに繋げていって欲しいです。

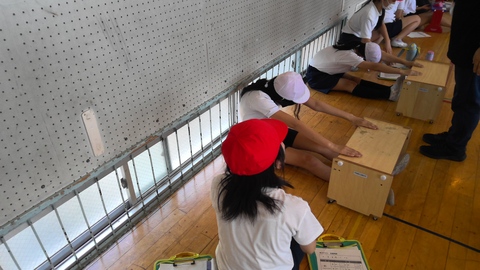

7月13日(図工 5年)

ピアノと音の色・形

あらかじめ描いたピアノの絵のまわりに、音楽(姜先生が弾いたピアノの音色)を聞きながら、心に浮かんだ色を用いて面や線、点を描いていきました。

なんと贅沢な時間のでしょうか。子供たちの心の中の様子が浮かんできそうです。素敵な作品ばかりです。

7月13日(音楽朝会)

昨年は感染症予防対策でオンラインでの音楽朝会でした。(詳しくは昨年のホームページをご覧ください。) 今年は全校集合体育館で行いました。姜先生はこの曲に合わせて、麦わら帽子tビーチサンダルでピアノを弾いてくれました。音楽朝会後も子供たちが歌いながら退場していきました。

素敵な夏休みにしてほしいと思います。

7月12日(酷暑)

水筒の中身は多めにしてください。厳しい暑さが今年もやってきました。

7月10日(ブックメニュー給食)

今日出てきたのは「みそマフィン」です。

今年の中学年の課題図書「ライスボールとみそ蔵と」(横田明子/作 塚越文雄/絵 絵本塾出版)から考えられたブックメニューです。古い蔵で手作りみそを作る家に生まれたジュンは、ロンドンからの転校生ユキに蔵を見せてあげます。そのお礼に、ユキちゃんのお母さんから、お土産であげたみそを使った手料理をご馳走になります。そのうちの一つがみそマフィンです。

物語の世界のメニューが給食で出てくるなんて、想像が膨らみますね。「みそマフィン」は栄養士の飯塚先生が試作品を作り先生方に食べてもらいながら完成させたものです。子供たちは美味しそうに食べていました。

司書の岡嶋先生からは、給食の前に次のようなメッセージを子供たちに送りました。

みそってどんな料理にも使えるのですね。みそを使ったマフィンって、どんな味なのでしょう。楽しみですね。マフィン以外にも、みそを使った料理がいろいろ出てきます。ぜひ読んでみてください。

7月8日(授業参観)

各学年セーフティー教室を行い、尾久警察の方から大切なお話をしていただきました。

低学年は不審者にあったときについて、中学年は万引きについて、高学年はSNSの危険性についてという内容です。夏休みに入る前に大切な内容でした。もうすぐ夏休み、事故なく元気に過ごしてほしいです。

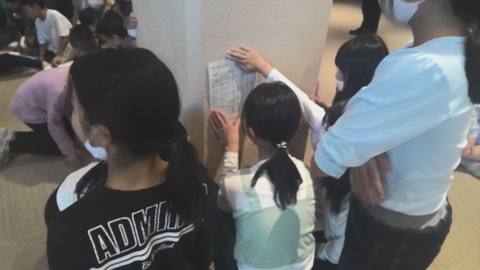

7月7日(調べる学習の進め方を知ろう 3年生)

〇どんなことを調べるか決めよう

〇調べる方法を選ぼう・考えよう

〇見つけたことはカードに書こう

〇調べたことをまとめよう

〇仕上げ方を工夫しよう

をパワーポイントや学校図書館活用ノート(赤土小学校が毎年バージョンアップして学年ごとに一人一冊作っています。)を使いながら、分かりやすく具体的に説明してくれました。

何よりも、子供たちの知的好奇心を大切にしていきたいと考えています。夏休み、ぜひお子さんがチャレンジする姿を応援してください。何ができあがるか9月1日を楽しみにしています。

岡嶋先生からのメッセージ

楽しみながら取り組み、分かったときの喜びをぜひ味わってほしいです。そして、コンクールに限らず、日常的に疑問や問題を見つけて、解決していく力を自然と身に付けていってほしいです。

7月6日(七夕集会)

明日は星空が見えるといいですね。

7月5日(食育 1年)

皮むきをする前には、夏野菜のことやとうもろこしのひげの秘密などをクイズを交えて学びました。

この企画をしてくださったのは栄養士の飯塚先生です。毎日、皆の健康のことを考えて、安全で美味しい給食を作ってくれます。

7月5日(教職員による読み聞かせ)

情報に惑わされることなく、真実は自分の目で見て確かめることが大事である、という教訓が書かれている本です。読み聞かせの後に、自分の身の回りで起きていることに目を向ける話をしました。

普段教わらない先生から読み聞かせをしてもらえるのは新鮮で、新たな価値観に出会えるチャンスです。子供たちに聞いてもらえて、こちらも幸せでした。

7月4日(不審者対応訓練)

訓練の後に少年係・スクールサポーターの池田さんに訓練の様子をzoomでお話していただきました。不審者を刺激するような音は聞こえませんでした。まるで日曜日の学校のように静かでしたとほめていただきました。夏季休業中に教職員向けの不審者対応訓練を実施します。実際に不審者とどう対峙するかの訓練です。

こんなことが役に立つような事件のないことを祈ります。

7月3日(校外学習 4年)

リサイクルセンターとゆいの森に行ってきました。

館内では、資源ごみを裁断したり、熱を加えて固めたりするところを見ることができました。また、東京湾にあるごみの埋め立て地はあと50年しかもたないことを教えてもらい、ごみをなるべく出さないための3R(リデュース、リユース、リサイクル)について学びました。

これからの生活に、ぜひ役立てましょう。

ぜひ、ご家族でも素敵な星空を観察してみてください。宇宙への想像が広がるよい機会になると思います。

7月3日(社会を明るくする運動)

尾久地区委員会の皆様、PTA の皆様、ありがとうございました。

6月29日(校外学習 5.6年)

東京体育館で車椅子ラグビーのアジア・オセアニアチャンピオンシップを観覧しました。

日本対ニュージーランド戦では赤土小学校の元養護教諭である長谷川先生の弟さんが、出場しました。

子供たちは長谷川先生が作った長谷川選手の応援タオルを掲げながら大声援を送っていました。

長谷川選手の活躍もあり、日本は見事に勝利!心を一つにして応援する楽しさを味わえた一日でした。

6月28日(校外学習 1年)

現地では街の先生として町田信子先生から草花や虫のことについて楽しく分かりやすく教えていただき、実際に見たり手に触れてみたりしました。

たくさんの生き物や草花に出会い、遊び、大満足の一日でした。町田先生ありがとうございました。

6月27日(縦割り班読み聞かせ)

それぞれが選んだ本を声の大きさや表現の仕方を工夫しながら読み聞かせしていました。どこの教室を覗いても微笑ましい光景を見ることができました。大切にしたい時間です。

6月27日(挨拶当番 6年生)

正門と裏門に分かれて元気にあいさつを交わします。今学期の最後3週間は6年生が挨拶を締めくくってくれます。皆が元気が出るように頼みますよ、6年生!

6月23日(PTA挨拶運動)

6月22日(音楽朝会)

音楽専科の姜先生からは、「いい一日のスタートが切れましたね。ありがとうと言う言葉を大切に一日を過ごしましょう。」という言葉がありました。

6月21日(プール開き)

6月21日(なでしこ)

6月20日(3年生校外学習 区内巡り)

実際に議員席や議長席にも座らせていただきました。座り心地がよいようで、ここで宿題やったら捗りそうと言う子供もいました。

荒川区の歴史について学びました。少し昔の家を再現したコーナーもあり、レトロな雰囲気も味わいました。

手作りのお弁当を食べた後、皆で遊びました。天気に恵まれ、心地よいひと時でした。

高台から荒川の街並みを眺めました。

普段は何気なく過ごしている自分たちの生活場所を改めて、見学し理解を深めてきました。皆の故郷、我が町荒川を大好きになってほしいです。

6月19日(性被害防止)

このところ性犯罪についてのニュースが毎日のように取り上げられています。子供たちが被害に遭わないようにまた、正しい知識をもてるように行いました。水着で隠れているところをプライベートゾーンと呼び、人に見せたり触ったり、じろじろ見たりするようなことをしてはいけない。そんな被害に遭った時には、大人に伝える等を学びました。

6月16日(挨拶当番)

元気な「おはようございます」さわやかにこだまする朝となりました。

来週はPTAの方々による挨拶当番があります。元気な子供たちを見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

6月15日(プール開き集会)

最後にはプール開きの歌を皆で歌いました。

健康と安全に気を付けて、水に慣れて水泳が上手になる夏にしましょう。良い天気になることを祈ります。

6月14日(図書委員会による読み聞かせ)

今日は、図書委員会の5年生、6年生による読み聞かせです。皆、よく聞いていました。

6月10日(運動会)

梅雨の合間を縫うように、第100回運動会を開催することができました。

かけっこ、徒競走は全員が全力でゴールを駆け抜けることができました。表現種目では、仲間と気持ちを合わせながら、自分らしさを思い切り体で表現することができました。最高の自分にチャレンジできたこと💮です。子供たちが考えたスローガン通り、立派に100回目のバトンを引き継ぎました。指導してくれた先生、一緒に競い合えた友達、支えてくれた家の人に感謝ですね。

子供たちを大きな声援、拍手で励まし、応援してくださったご来賓、保護者の皆様、ありがとうございました。また、会場の準備、や後片付け、参観が円滑に行えるよう見守りをしてくださったPTA、父の会の皆様、ありがとうございました。保護者、地域の皆様と一体となり、子供たちの笑顔を見守ることができたことに感謝申し上げます。

6月9日(運動会前日)

「希望をもって全員でチャレンジ ~100回目のバトン」

前日は雨。リハーサルは体育館で行いました。どの学年も準備万端です。明日が楽しみです。

雨が上がると同時に、主事さんが水たまりの水を掃いてくれました。子供たちが帰った後、明日のために会場を準備しました。

校長室にも、子供がくれたてるてる坊主が吊るされています。明日はよい天気になりますように!体調万全で臨みましょう。

6月8日(運動会練習)

低学年は折り返しリレーです

明日は運動会前日のリハーサルの日です。ですが、雨が予想されています。そのため、今日が校庭で練習ができる最後の日となることを考え、どの学年も本気モードです。動きが完成に近づき、かけ声がよく響いていました。

競技の練習だけでなく、開閉会式で全校に向けて行う言葉の練習、係児童の打ち合わせも行いました。

当日は全てのことに全力を尽くし、最高の自分にチャレンジです。ファイトだ赤土の子!

6月7日(運動会練習)

大玉送りが3年ぶりに復活しました。全校児童で行うボーナス得点がもらえる得点競技です。1・2年生は転がし、3~6年は頭の上を送ります。全員がお互いの玉の行方を追いながら白熱の戦いをしました。練習ですが大盛り上がりです。今日は赤が勝ちましたが、本番はどうなることやら。どちらも頑張れ!

晴天の下、どの学年も真剣に練習に取り組みました。先生たちも、子供たちを輝かせたくて要求が高くなります。それに応えようとする子供たち。学年の先生と子供の信頼関係の中に割り込む隙間はありません。当日はかっこいいところ見せましょう!

良い天気になりますように。

6月6日(運動会練習)

今週の土曜日はいよいよ運動会です。子供たちはそろそろ仕上げに入っています。みんな頑張れ!

6月2日(運動会全体練習)

5月31日(清里移動教室 帰校式)

5年生、よく頑張りました!

5月31日(清里移動教室 リニア見学センター)

運よく、今日はリニアモーターカーの試行運転の日でした。施設内を見学し、途中で3回もリニアモーターカーが通り過ぎるのを見ることができました。あっという間のできごとに子供たちも大興奮。予定では2027年に品川、名古屋間を運行するようです。

少し早めに最後の見学場所を出ました。これから学校に向かいます。

5月31日(清里移動教室 信玄餅工場見学)

5月31日(清里移動教室 朝食)

5月31日(清里移動教室 閉園式)

5月31日(清里移動教室 朝会)

今日は最終日です。信玄餅工場見学、リニア見学センターでの見学を予定通り行います。

5月30日(清里移動教室 キャンドルセレモニー)

キャンドルセレモニーの後は踊ったり、歌ったり、皆で大いに盛り上がりました。レク係さんが頑張ってくれたおかげで、最高の夜になりました。友情が深まったことでしょう。

そろそろ就寝です。皆元気です。明日のためにゆっくり寝ましょう。おやすみなさい。

5月30日(清里移動教室 夕飯)

5月30日(清里移動教室 清泉寮)

お買い物は皆、悩んで選んでいました。限られた金額の中でお土産を買っていた子供もいました。

5月30日(清里移動教室 井戸尻考古館)

晴れて富士山も見えました。男の子の頭の上にあるのが見えますか?

5月30日(清里移動教室 朝会)

5月30日(清里移動教室 朝食)

朝は苦手な子供が多いようでした。ご飯とみそ汁以外は残るものが多かったです。今日も一日頑張りましょう。

今日は今までの雨の影響で山登りは中止となり、井戸尻考古館に行きます。

5月29日(下田移動教室 就寝)

5月29日(清里移動教室 夜レク)

夜レクはそれぞれの部屋を班ごとに回って、お題にチャレンジしていきます。お題をクリアするたびにキーワードを教えてもらい言葉を完成させます。

5月29日(清里移動教室 夕飯)

この後のナイトウォークは雨天のため、部屋レクになりました。皆で楽しみます。

5月29日(清里移動教室 布団敷)

布団敷が終わり、やっと部屋レクです。

5月29日(清里移動教室 開園式)

皆元気です。部屋の整理を済ませて、お風呂に入っています。

5月29日(清里移動教室 プラネタリウム)

5月29日(清里移動教室 ほうとう)

これから、ベジタボール・ウィズに向かい、施設見学をした後にプラネタリウム見学をします。

6月29日(清里移動教室 バスレク)

談合坂でトイレ休憩を済ませ、高根クラインガルテンに向かっています。そこではほうとうを食べます。

6月29日(清里移動教室 出発)

雨の中の出発式となりましたが、皆元気に学校を出発することができました。司会も児童代表の言葉も、出発の挨拶もしっかりできました。考動をテーマに自律と協力し、成長できる2泊3日にしましょう。

5月25日(調理実習 5年)

茹で野菜を作りました。キャベツに人参、ブロッコリー、ドレッシングも作りました。

ドレッシングが美味しいと評判でした。5年生の皆さん、家でも家族にご馳走してください。コロナウイルスが5類になり、調理実習が以前と同様にできるようになりました。嬉しいことです。

5月25日(委員会紹介集会)

各委員会の委員長が、委員会の活動内容や皆さんへのお願いを発表しました。

全校のみんなのために活動する委員会の皆さん、人の役に立つ喜びを感じながら取り組み、赤土小をより過ごしやすいところにしましょう。

5月24日(理科 5年)

植物の発芽と成長という学習をしました。

「種子が発芽するために水が必要であるか」を、実験したことをもとにまとめていきました。各班が実験の結果を発表し、それをもとに各自が考察しました。一人一人、よく考え表現していました。

次の授業では、「発芽に空気や温度が必要か」という実験をします。今日はその予想を立てました。

生き物は皆空気を吸っている。砂漠や南極には植物はほとんどない。花によって咲く季節が違うから花によって適温がある。などの理由から全員が空気や温度が必要であると考えました。子供たちの思考が柔らかことに感心してしまいます。さあ実験の方法はどうしましょう?そして、結果は如何に!

5月22日(運動会練習)

今日から運動会練習が始まりました。

1時間目は開閉会式の隊形で並び、音楽に合わせた準備運動や整理運動、校歌の練習等をしました。

私(校長)からは、「ゴールを全力で走り抜けること」「仲間と協力し合うこと」を話しました。今年は応援合戦や全校競技も行います。全力で取り組みましょう!

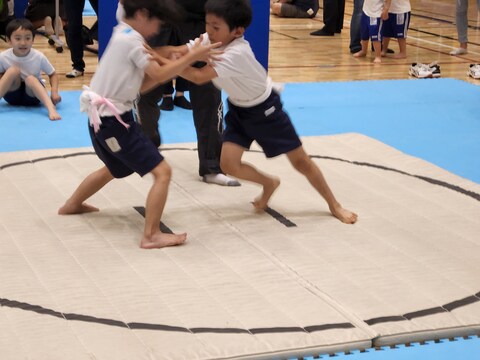

5月20日(わんぱく相撲)

これからも、様々なことにチャレンジする赤土っ子であってほしいと思います。たくさんの経験を積んで大きくなっていきましょう。

入賞した3人の1年生、おめでとう!

5月19日(社会 6年)

裁判所の働きについて理解し、三権が相互に関連し合っていることについて考えるという学習です。

今日の学習のめあては「裁判所の働きについて調べ、ノートにまとめよう」です。まずは、裁判所の働きについて予想を立てました。ニュースやドラマで見たことで裁判所をイメージしている子供が多かったです。しっかりとイメージをもてていたことと、いろいろな知識をもっていることに驚きました。次に、各自が裁判所の働きについて資料を使って調べ、ノートにまとめ、班の中で確認し合います。それらを班の中で一文にまとめて発表します。同じ資料を使っていても、一文にまとめるとなると表し方も違ってきます。

最後に、三権分立について電子黒板を使って理解しました。「もし、三権が独立していなかったら?」という教師の問いに子供たちは、「独裁だ」「国民の意見は反映されなくなる」「てことは、今、国民が一番上ってこと?」「いや、国民主権ってことなんじゃない」と意見を交わしていました。

5月18日(算数 5年)

少数をかけることの意味を図や式を用いて考え、説明するという学習です。

既習事項を確認してから、この授業のめあて「どんな式をかけばよいか 考えよう。」を立てました。立てた式について、なぜそのような式にしたのかを考え、説明しました。比例や割合、単位当たりの量と関連する学習です。5年生の算数は6年間の中でも難しく、これからの学習の基となる内容が多いので、言葉や数直線を用いて数学的な考え方を身に付けていきましょう。頑張れ!5年生!

5月17日(熱中症に注意)

日光を避けるために、テントを出し、順番が来るまでは中で待てるようにしました。もちろん、水筒持参です。

暑くなってきたので、少し大きめの水筒を用意してくださるとよいです。

5月16日(体力テスト)

全学年で体力テストが今日から始まりました。

上の写真で紹介している種目のほかに、上体起こし(筋力)や反復横跳び(敏捷性)、立ち幅跳び(瞬発力)があります。ベストを尽くして頑張りましょう。全国の子供たちが同じ体力テストを行っています。

5月15日(全校朝会)

今朝は雨天のため、power pointを使ってオンライン朝会になりました。

最近、各地で地震が起きていること、土曜日に引き取り訓練をしたことを踏まえ地震の話をしました。

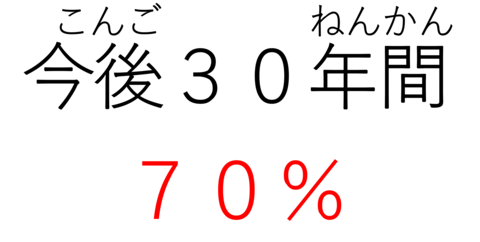

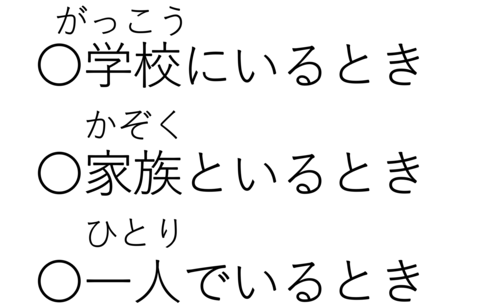

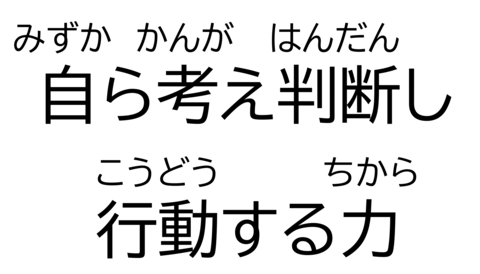

首都直下地震が今後30年の間に約70%の確率で起こること、起きたときに想定されること、どんな準備が必要なのかを伝えました。また、話のまとめとして、自分の命は自分で守らなければならず、そのために、自ら考え判断し、行動する力が必要であることを伝えました。

怖がってばかりはいられません。起きたときのことを想定して準備しておくことが大切です。

5月13日(引き渡し訓練)

授業公開とともに引き渡し訓練を行いました。

大地震が起きたことを想定して、保護者の方々に子供を引き取りに来てもらうという訓練です。

最近、石川県や千葉県で直下型の地震が起きました。首都直下型地震も今後30年以内に約70%の確率で起こると言われています。いつ起きても対応できるように準備をしておかなければなりません。

本当の災害のときには引き渡し場所が教室とは限りません。混乱の中での引き渡しになることも考えられるので学校からの連絡事項をよく確認してください。また、この訓練を機会に、お子さんが家で留守番をしているときや遊びに行っているときのとるべき行動についても確認してください。子供たち自身がいざというときに自ら考え判断し、行動できる力が必要です。

5月11日(道徳 3年)

〇自分の考えをもつ

〇友達の発言をよく聞く

〇自分と友達の考えを比べて考える

〇できれば1回は発言する

「正直にあやまる心」について学習しました。

「ごめんね。」と言うのには、勇気が必要ですか。という教師の問いかけから始まりました。その後、教科書の教材「よごれた絵」(出典:「どうとく」光村図書)を担任が読み、主人公の気持ちを想像させながら学習を進めました。「あやまらないと気持ちがすっきりしない。後悔する。」「もやもやしている。」などの意見を掘り下げながら皆で対話をしていきました。

道徳の学習では、お互いの思いや考えを伝え合い、共感したり、自分との距離を感じたりしながら心情を深めていきます。

最後に教師が説話をして、子供たちの思いを膨らませるとともに実践意欲を高めました。

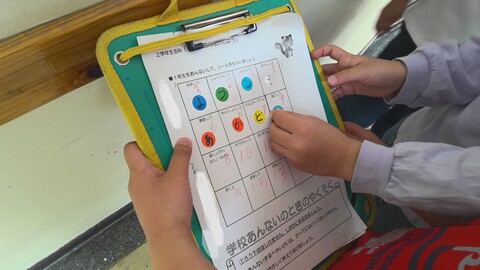

5月10日(がっこうあんない 1・2年)

生活科の学習で2年生が1年生を連れて学校の中を案内しました。

昨年はしてもらう側だった2年生が、今年はお兄さんお姉さんとして頼もしい姿で、職員室や保健室、図工室、音楽室、裏庭、プール…学校中を案内してくれました。1年生は学校の中の様子が分かって嬉しそうでした。それだけでなく、頼りになる2年生がいてくれることで安心したことでしょう。

2年生、ありがとう!1年生にとっても、2年生にとっても貴重な時間となりました。

5月9日(国語 4年生)

「大事なことを考えながら聞こう」という単元の学習をしました。この時間のめあては「メモの取り方のくふうについて、考えよう」です。

デジタル教科書の音声を30秒間ほど聞きながら、メモを取り、話の内容を確認します。自分が取ったメモを友達と見せ合いながら、似ているところや違うところを見つけてノートに書きます。それをさらに、全体で共有してよりよい工夫の仕方を理解していきます。子供たちからは 〇短い言葉や文で書く 〇箇条書きにする 〇記号や線を使う 等の考えが出されました。最後には各自が振り返りをしました。振り返りには、今日分かったことや次回頑張りたいことを書いていました。

話を、頭の中でまとめながら聞き取っていくことは大事なことです。それぞれの発達段階に合わせてそのようなスキルが身についていってほしいです。今日の学習を生かして明日の国語も頑張りましょう!

5月8日(図工 4年)

「色合いひびき合い」という学習で、この時間のめあては「色のまざり合うしゅんかんのいい感じを見つけよう」です。

それぞれのテーブルに用意した8色の絵の具を筆や指を使って、手の平サイズほどの画用紙に思い思いに色を重ねていきます。途中、子供たちの作品を紹介する時間を作りました。「自然な感じを出すように、色を混ぜて元の色を消さない工夫をした」「指でちょんちょんとして、うろこみないにした」「地を青にして、その上に色を重ねて混ぜかけのようにした」など工夫したところを共有しました。

5月8日(オーケストラ鑑賞教室 6年)

荒川区教育委員会主催のオーケストラ鑑賞教室が東京文化会館で行われました。東京都交響楽団の方々に、「スターウォーズのメインタイトル」「ハンガリー舞曲第5番」「トランペット吹きの休日」等を演奏していただきました。

学校を出る前に、心を開いて演奏を聞いてきましょうと子供たちに話をしました。演奏中のマナーがよく、真剣に聞いていました。帰ってきてからも、子供たちは笑顔で「楽しかった」と言っていて、GW明け、リラックスする時間になったとともに、素晴らしい演奏を聞いて心も耕されたのではないでしょうか。

5月2日(体育 5年)

体つくり運動として、スポーツ鬼ごっこを行いました。

ルール

・相手の陣地においてあるボールを先に取った方が勝利。

・1チーム6人で、攻守等のポジションは自由。

・相手陣地でタッチされると自陣に戻って出直す。

とてもシンプルですが、ゲームはとても白熱しました。走力の高いチームが勝つとは限らず、作戦を生かしたり、機転の利くプレーをしたりしているチームに勝利の女神は微笑みます。ゲームを重ねていくと、作戦を伝え合う言葉、動きを指示する言葉、励ましたり喜び合ったりする言葉があちこちで飛び交うようになりました。

5月1日(体育 3年)

体つくり運動で複数の動きを組み合わせて運動する学習を行いました。めあては「動きを組み合わせた運動をしよう」です。

フラフープやボールを使って工夫して運動できるように4つ場を設置し、ローテーションで全ての場を回りました。皆、よく動いていました。教師は、良い動きや工夫した動きを称賛するとともに、実際に全体に紹介し、子供たちの動きを高めたり動きを工夫する視点を示したりしました。最後の振り返りでは、「ボールを最後までよく見るようにしたら必ず取れた。」「ボールを投げるときに、前の手を投げる方向に向けるとねらったところに投げられた。」などの発言が見られました。担任からは、気付きを次の授業で生かしていくよう指導がありました。

5月1日(特別支援教室「赤土教室」)

赤土教室は個別学習と集団学習があります。この授業は、2~6年生5人による集団学習です。

赤土教室は、落ち着いて自信をもって学習できる環境を作っています。できるようになったことと、それに伴う自信を積み上げていけるよう、子供たちの活動を肯定的に受け止め、称賛し次のステップへの見通しをもたせます。

今日の活動は「好きなのどっち?」という誰もが親しみやすいゲームで、本授業のめあては「自分の考えを言おう。友達の考えを知ろう」です。ゲームの中で自分の考えを最後まではっきり伝えること、友達の考えにも関心をもって聞くことができました。最後の振り返りでは達成できたことを学習カードに記入しました。また、教員が一人一人に頑張ったことを伝えました。

毎回の赤土教室で積み重ねて学習したことを、これからの生活や学習に生かしていきましょう。

4月28日(離任式)

異動された先生方をお招きして、離任式を行いました。

子供たちはこの日を待っていたかのように、先生方が体育館に入場すると大きな拍手と笑顔でお迎えしました。

全員で「お帰りなさい」といった後、お一人お一人にお手紙と花束をお渡しして、先生方からご挨拶をいただきました。最後には全校合唱「さよなら先生」「校歌」をプレゼントして、感動的な離任式になりました。異動された先生方、今まで赤土小学校のためにありがとうございました。

4月28日(算数 4年生)

この時間のめあては「けがの種類とけがをした場所の人数が分かるような表をつくろう」です。

3年生の時に、ケガの種類、ケガした場所それぞれの人数を表に表す1次元表の学習をしています。この単元では、それらを合わせた2次元表を作成することを学びます。

4月27日(算数 2年)

今日の学習は、「加法は交換法則が成り立つことを理解する」です。子供の主体的な学習にするために、めあてを「本は、ぜんぶでなんさつありますか。」としました。

問題の意味を理解した後は、自力解決の時間です。それぞれがノートに自分の考えた方法で答えを出します。そして、それぞれの考えを教師が全体で共有させながら解に近づいていきます。

17+24 24+17 どちらも式としては正答です。

しかし、絵の左から右へ載っている順に足し算をしないといけないと思っている子供が多くいました。子供たちの考えを拾っていきながら、どちらでもよいことに気付かせていきました。

4月25日(英語 2年)

担任とアシスタントディレクターで指導しています。

今日のめあては「よう日のいい方をしろう」です。特に耳で聞いて慣れるのが今日の目標です。

学習の流れは

英語であいさつ・簡単な会話 ⇒ A~Z発音練習 ⇒ めあてを立てる ⇒ 歌や身振りを使ってリズムよく曜日に慣れていく ⇒ 振り返りをする ⇒ 英語であいさつ です。

次回は発音していきます。楽しみながら覚えていきましょう!

4月24日(社会科授業 6年)

6年生は「私たちのくらしと日本国憲法」という学習をしています。

今日は「憲法の基本的人権の考えは、市や国の政治にどのようにはんえいされているのだろうか」というめあてを立てて学習を進めていきました。

自治体の取り組みを見て、何のために何をしているのかをグループごとに話し合い、それぞれの班の考えをもとにして、全体で考えを深めていきました。最後には、国民の権利と国民の義務について学び、国民としての自覚が生まれた子供もいたのではないでしょうか。

4月21日(消防写生会 1・2年生)

間近で見ると大きく感じたことでしょう。暑い中でしたが、よく見て描いていました。

尾久消防署の皆様、ありがとうございました。

4月20日(1年生を迎える会)

3時間目に1年生を迎える会を行いました。

2年生は挨拶 3年生は図書 4年生は給食 5年生は縦割り班活動

6年生は寸劇で1年生を和ませて、1年間の行事 です。

1年生はお礼に校歌を歌いました。元気に歌い、皆から大きな拍手をもらいました。

1年生に送られた暖かな拍手、大きな歌声が体育館中に響き渡り、全員がそろった喜びを改めて感じました。1年生だけでなく、赤土小一人一人の子供たちを大切にしていきたい、そんな思いに駆られました。

進行役の計画代表委員会の皆さん、短い期間での準備は大変でしたね。よく頑張りました。

4月19日(幼保小中交流会)

幼保小中交流会は、それぞれの進学にあたり、円滑な接続が図れることを目的としたものです。参観された先生方からは、「イキイキと学習している子供たちが多くいて安心しました。」「子供たちが小学校で学習することが楽しめるように、園でも魅力ある活動を工夫して、様々な活動に意欲的に取り組ませたい。」という感想や意見が聞かれました。

上の写真は1年生(上)と2年生(下)の算数の授業です。1年生は1桁の数の分解(5は3と2)、2年生は2桁の足し算を学習しています。1年間の子供たちの成長を改めて感じました。

みんな、日々の学習を一つ一つ積み上げていきましょう!

4月18日(音楽朝会 2~6年生)

みんなの声が体育館中に響き渡りました。「さよなら友よ」は今月28日に行われる離任式に歌う歌です。歌詞の“友よ”を“先生よ”に変えて歌います。今日は、優しい歌声に心が温かくなりました。離任式でも、赤土を去られた教職員の皆さんが、赤土でみんなと出会えてよかったと思えるように、心を込めて歌声を届けましょう。

4月17日(赤土教室ってどんなところ?)

Q 赤土教室ではどんな勉強をしているの?

A 友達と仲良くする力

A 苦手なことを乗り越える力 を身に付けます。

得意なことも苦手なことも、勉強のスピードも人によって違います。だから、勉強の仕方もいろいろです。ですから、クラスに赤土教室に行く友達がいたら、「いってらっしゃい」「がんばってね」と、声をかけましょう。

保護者の皆様へ

赤土教室には6人の先生がいます。赤土教室に通う子供たちだけでなく、赤土小学校に通う子供たちの様子を見ながら、それぞれの子供たちに合った指導、支援の方法を担任と連携しながら考え行っていきます。

4月15日(授業公開 保護者会)

子供たちの様子は、緊張感が伝わってくる子、張り切っている子、それぞれでしたが、皆、真剣に学習に取り組んでいました。

全体保護者会では副校長と専科の教員を紹介した後、校長から学校経営方針について説明させていただきました。今年度も保護者の皆様と連携を図りながら教育活動を進めて参りますので、よろしくお願いいたします。

4月13日(委員会 4~6年)

年3回の読書月間の計画を立てたり、日々の図書の貸し出しや返却の当番をしたり、本棚を整理したりします。

今日は早速日々の当番活動のチームを決めました。図書は赤土の教育活動の中でも力を入れているところです。皆がたくさんの本を読み、素敵な本に出会えるように頑張りましょう。

委員長が進行役となり、副委員長や書記、活動目標などを決めています。

学校をよりよくするために頑張りたい、みんなの役に立ちたいという言葉が聞こえ、やる気いっぱいです。早速4月20日に行う1年生を迎える会の進行役を担います。1年生が喜ぶように頑張りましょう!

早速、ハンドソープを詰め替える作業をしました。日々の衛生環境を整える仕事や、いい歯のバッジのデザインを考えたり、保健集会を開いたりします。みんなの健康のために頑張りましょう。

広報委員会として学校新聞「なでしこ」を作るために編集会議を行い紙面の検討をします。今日は新聞を作るために必要なスキルを学んだり、担当を決めたりしました。明日から取材が始まるようです。どんな新聞ができるか楽しみです。

委員会は全部で9つあります。どの委員会も559人の全児童が元気に気持ちよく学校生活を送るために欠かすことのできないものです。6年生を中心にやりがいをもって頑張りましょう!

4月12日(図工 5年)

春の草花や桜、1年生のランドセル等、思い思いに鉛筆を走らせていました。暖かな日差しを受けて、春を感じることができたひと時でした。

4月12日(給食 1年)

真新しいランチョンマットにトレイをのせて、「おいしいです」と給食を頬張っていました。みんな給食が大好きな時間になってほしいです。

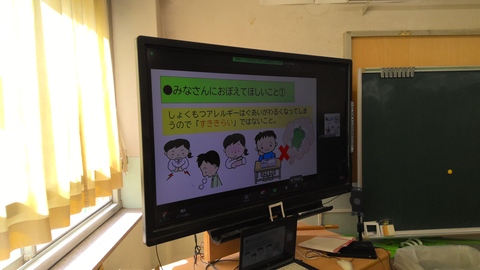

4月11日(アレルギーについて知ろう 朝会指導)

オンラインで画像を見せながら給食主任が指導しました。ポイントは以下の5点です。

〇食物アレルギーは好き嫌いではありません。

〇給食中に食べ物を周りの人に飛ばしません。

〇黄色いお盆と黄色いお皿はアレルギー食のものなので触りません。

〇体調の悪い人を見たら、近くの先生に伝えます。

〇食事をすると、食べたものが手についていることがあるので、食べた後も手を洗います。

食物アレルギーをもっている子だけでなく、全員が理解しておくことが大事です。

4月10日(体育授業 5年)

自分の心と体の関係に気付かせたり(運動することによって心も解放されていく)、仲間と関わり合って運動することの心地よさに気付かせたりする運動です。

二人背中合わせで、呼吸を合わせて立ち上がる運動や(上の写真)、大人数で“なべなべそこぬけ”(下の写真)をやって楽しみました。学級開きの意味もあり、友達との距離も縮まったのではないでしょうか。

4月10日(1年生対面式)

全校児童の前に立ち、お互いによろしくお願いしますの挨拶をしました。その後、自分たちの列に入り、559人が校庭にそろいました。私からは、上級生は1年生に積極的に声をかけること、困っていたら話を聞いてあげることを話しました。

4月7日(入学式、始業式の翌日)

「理科と社会がはじまる。どんな勉強するのかな。」・・・

いろんな話をしながらページをめくっていました。

きっと、学校の中にはどんな場所があるのだろうと思っていることでしょう。

みんなよく聞いています。

雨の予報だったので心配でしたが、雨が強くならなくてよかったです。

どこの教室も新しい環境に慣れようと張り切っている子供たちでいっぱいです。

2~6年生は自己紹介をしたり、今学期の目標を書いたり、新しい教科書やドリルに名前を書いたり、係を決めたりしていました。1年生は、トイレの使い方を教えてもらったり、保健室や職員室などお世話になるかもしれない場所に実際に行ってみたりしました。

月曜日も元気に登校しましょう。

4月6日(入学式)

始業式の後、91名の新入生を迎えて保護者の皆様、地域の皆様、教職員が見守る中、第100回入学式が行われました。私からは、〇元気にあいさつする 〇困ったら相談する 〇チャレンジする という3つのお願いを伝えました。早く学校に慣れてくれるといいです。

入学式に向けて、前日に2年生が歓迎の出し物の練習を行い、6年生が式場の準備をしてくれました。2年生、6年生ありがとう!おかげで、心温まる入学式となりました。

4月6日(始業式)

始業式の後は、校庭で学級ごとに分かれて担任の先生からの話を聞きました。明日は教室に入ります。どんな一日が待っているのかな。

新年度が待ち遠しいですね♪

新着記事をお待ち下さい。