学校全体の行事(令和4年度)

3月24日(修了式)

令和4年度も今日で終わりです。全員が体育館に集まり修了式を行いました。

校長講話では、子供たちが1年間頑張ってきたこと、担任の先生から渡される「あゆみ」を見ながら1年間を振り返るようにすることを話しました。また、WBCでMVPを受賞した大谷選手の、自分たちの姿を見てたくさんの子供たちが野球に興味を持ってくれたら嬉しいというコメントについて触れ、野球に限らず、大きなことでも小さなことでも、興味のあることには進んでチャレンジしていきましょうと伝えました。

4月には一つずつ上の学年に上がります。令和5年度も実り多い1年にしましょう。

保護者の皆様、地域の皆様、1年間、本校の教育活動へご理解ご協力いただき、ありがとうございました。

3月22日(卒業式)

赤土小学校の歴史に刻まれた99期生は思いやりがあり、男女仲良く、礼儀正しく、真っすぐにチャレンジできる卒業生です。たくさんの方に愛されてたくましく成長した子供たちは赤土小学校の自慢の宝です。いなくなってしまうと寂しいですが、皆さんの背中を見てきた下級生は様々なことを感じています。

今までありがとう!そして、おめでとうございます。

在校生代表で式に参加した5年生、立派な態度で6年生を見送ることができましたね。次は皆さんの番です。

保護者の皆様、今までありがとうございました。ご来賓の皆様、いつも見守っていただきありがとうございます。

受付等、サポートしてくださいましたPTA役員の皆様ありがとうございました。

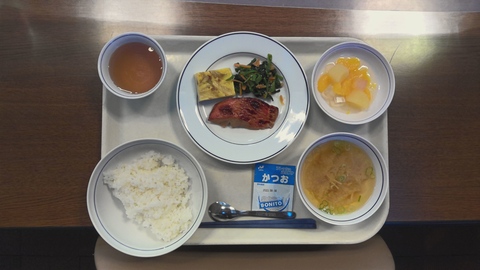

3月20日(6年生最後の給食)

6年間の給食はとても美味しかったと、今日も笑顔で食べました。

今日まで、栄養士さん調理員さん、真心のこもった給食をありがとうございました。

3月20日(6年生)

卒業式前日となりました。 登校してくる6年生と交わす挨拶が「あと2日ですね。」という言葉でした。 全児童が集う全校朝会も今日が最後。6年生の朝会開始の挨拶はとびきり元気よく最後を飾ってくれました。また、1~5年生と6年生が向かい合い、お礼の言葉「ありがとうございました。」を伝え合いました。

3月17日(卒業式予行 5・6年)

5年生の演奏の中入場した6年生。一つ一つの所作を確認しながら、緊張した面持ちで卒業証書授与や門出の言葉を行いました。卒業式は22日。桜満開の中、感謝の思いと、赤土の卒業生としての誇りを胸に、しっかりと前を向いて卒業していってほしいと思います。

5年生は、6年生の門出にふさわしい式を作りましょう。そして、自分たちがリーダーになるという心構えを持ちましょう。

3月15日(校外学習 6年)

暖かな天候に恵まれ、八景島に行きました。

卒業前に素敵な思い出ができました。心を一つにして卒業式に臨みましょう!

3月14日(6年生ありがとうの会)

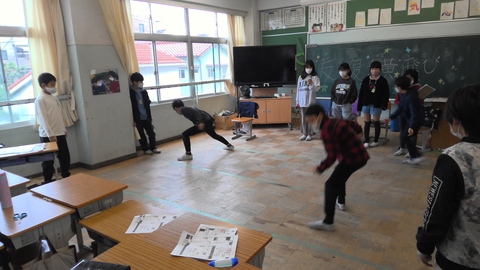

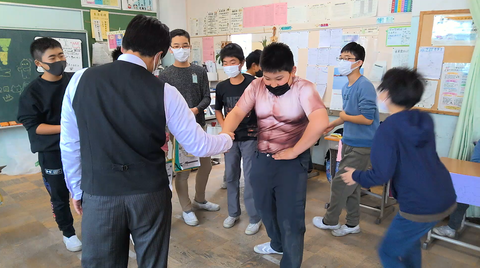

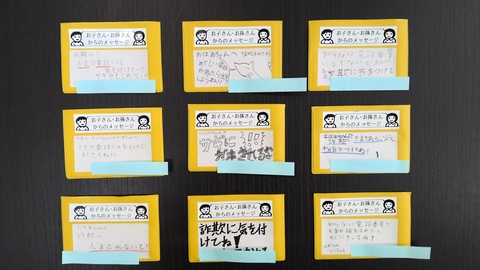

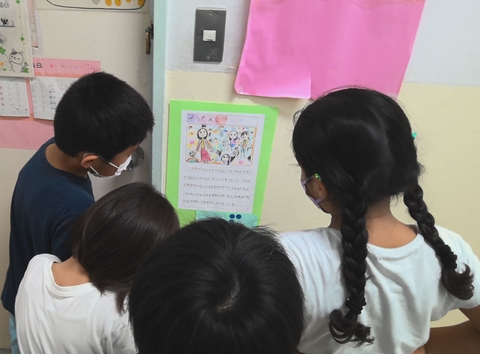

たてわり班活動として、昼休みに行いました。

お世話になった6年生をそれぞれの教室に招いて、ゲームをしたり、同じ班の1~5年生一人一人が作ったメッセージカードを6年生にプレゼントしたりして、感謝の気持ちを伝えました。どこの班も5年生が中心となり、気持ちの通う温かな会となりました。

3月14日(桜が一輪)

来週の卒業式には、きっと満開になることでしょう。蕾も大きく膨らみ、今にもほころびそうです。

3月10日(東京都平和の日)

78年前の3月10日に東京大空襲が起きました。東京都は戦争の惨禍を再び繰り返さないことを誓い3月10日を「東京都平和の日」と定めました。本校でも午後2時に子供たちに校長講話を行い1分間の黙祷を行いました。校長講話では東京大空襲を荒川区内で体験した方の体験談を紹介し、人の命は尊いものであり傷つけ合うようなことがあってはいけないこと、これからの未来を生きる私たちは、言葉で理解し合うことのできる世界を築いていかなくてはならないことを伝えました。

3月9日(6年生が感謝する会)

子供たちや保護者の方々の思いを受け、いよいよ卒業の文字がはっきりと浮かび上がってきました。立派に成長した子供たちは赤土小学校の誇りです。残り少なくなった登校日ですが、お世話になった学校と仲間を大切に思い、充実した日々を過ごしてほしいです。

3月7日(6年生ありがとうの会準備 全校)

3月7日(AKDスポーツタイム 全校)

体力の保持増進と友達との交流を目的に行っているものです。

元々は、休み時間になかなか外へ遊びに出たがらない子供たちへの対策として始めたものです。今年は長縄で体を動かしています。学級対抗で競い合うので練習にも力が入ります。どこの学級も最高記録目指してがんばれ!

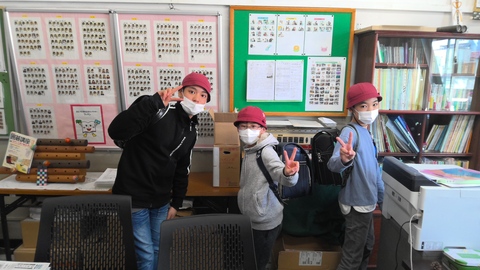

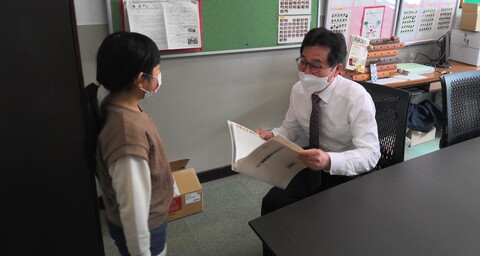

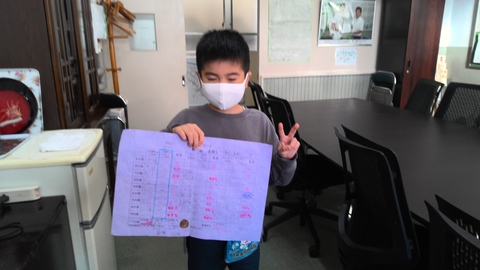

3月3日(赤土読書賞)

3月24日(修了式)までバッジはもらえます。校長室で待ってますよ!

学年目標を達成すると赤土読書賞としてバッジをもらえます。

1・2年生 120冊

3・4年生 6000ページ

5・6年生 7000ページ

今、たくさんの子供たちが校長室にバッジをもらいに来ています。校長室に来た子供たち一人一人に、お勧めの本を聞いています。高学年は、お勧めの理由も話しくれます。自然とそういうことが言えるのは、その本がとても気に入っているから、そして自分の思いをすすんで表現できるからです。嬉しいことです。

また、素敵な本に出会えるといいですね。

3月3日(えがおのひみつたんけんたい 2年)

2月28日(園児と交流 1年)

鉛筆や色鉛筆を使って一緒にお勉強したり、ランドセルを背負ったり、給食白衣を着てみたり、いろいろな体験をしました。はじめは緊張気味だった年長さんでしたが、1年生の温かさに触れながら体験活動を楽しんでいました。園の皆さんは、もうすぐピカピカの1年生!4月が楽しみですね。1年生の皆さんは、今日のように、やさしく新1年生をお迎えしましょう。そして、たくさんのことを教えてあげましょうね。

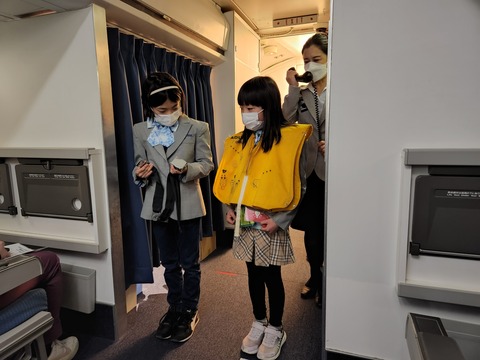

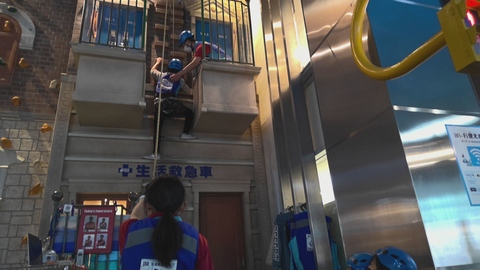

2月27日(キッザニア 4年生)

校外学習でキッザニアに行きました。

体験したい仕事を選んで働き、お給料をもらうことができます。お給料をためて買い物することもできます。

お気に入りの仕事は見つかったかな?

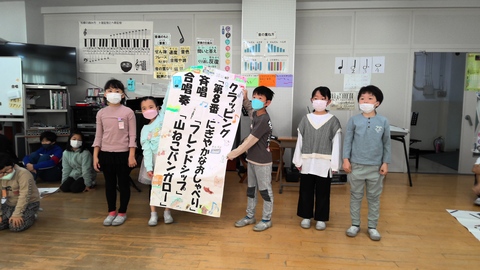

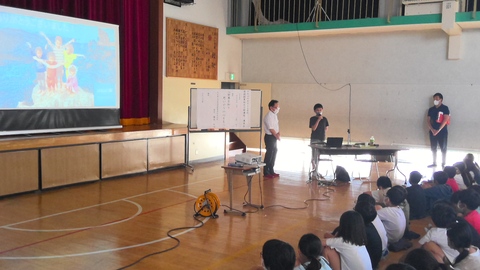

2月22日(6年生を送る会 全校)

合唱、合奏が心に響きました。

計画代表委員の子供たちが進行役を務めて、3・4時間目に体育館で行いました。1年生が描いた似顔絵メダルを首からかけた6年生が花のアーチをくぐりながら入場しました。1年生から5年生までが感謝と応援のメッセージを思い思いの形で表現し、6年生に送りました。中には縄跳びでどっちが長く跳び続けられるか競争を挑んだ学年もありました。最後に、6年生からお礼の合唱と合奏が送られました。会を通して、私の胸の中にも暖かいものがどんどん降り注ぎ、心が満たされていくのがわかりました。

6年生は最高のプレゼントをいただきましたね。卒業するまでの時間を大切に思い、1年生から6年生まで協力し合って生活していきましょう。

2月21日(ダンスクラブ発表会)

1年生から6年生までたくさんの子供たちが体育館に集まり、見つめる中での発表会。ダンスクラブの子供たち全員が曲のリズムに乗って軽快な動きで表現してくれたことで、会場の子供たちも心を躍らせていました。素敵な中休みになりました。

2月20日(音楽 6年)

在校生に聞かせる最後の合唱、合奏ですから、姜先生の指導にも力が入っていました。6年生を送る会は22日(水曜日)です。音楽会のときのようにきっと、皆の心を震わせる合唱、合奏になることでしょう。この仲間とできるのもあと数回、悔いを残さないように頑張れ卒業生。

本日の全校朝会では、在校生の皆さんは6年生に感謝の気持ちが伝わるよう、それぞれの学年の出し物の中でしっかり表現していきましょう。6年生の皆さんは、6年間お世話になった赤土小学校への感謝の気持ちを忘れずに残りの日々を過ごしましょう。そして、皆の力で思い出に残る6年生を送る会にしましょうと話しました。

2月18日(尾久地区6校 ドッヂビー大会)

尾久地区6校の子供たちが、尾久小学校の体育館に集まってドッヂビーの大会を行いました。柔らかいフリスビーを使ってドッヂボールをするようなイメージのスポーツです。赤土小学校は1年生から5年生まで13人が集まって総当たりで試合をしました。皆、とてもかっこよかったです。

2月18日(BBQ 6年)

2月16日(クラブ活動)

ダイヤモンドゲーム対戦中!

演奏会でプリンセスプリンセスのダイヤモンドを演奏しています。

プログラミングして自分で作成した映像を発表しています。

変身する絵作成中!

指網で作品を作成中!

それぞれのクラブで4~6年生が一緒になり、活動を企画して楽しんできたクラブ活動も今日が最後です。

年度末保護者アンケートの中に、クラブ活動の様子を参観したいというご意見がありました。来年度計画していますので、ぜひ参観してください。

2月15日(挨拶当番 6年)

6年生は門を通る友達や下級生に爽やかに「おはようございます」と声をかけてくれています。元気に「おはようございます」と返す子、小さな声だけど会釈をしながら返す子、はずかしそうに頷く子とそれぞれですが、6年生の優しさがきっと伝わっているはずです。

2月14日(学校保健委員会 保護者対象)

子育ての悩みは尽きないものです、気になることがあれば学校のスクールカウンセラーをぜひ訪ねてください。

毎週火木曜日が勤務日で、学校への電話一本で予約が取れます。

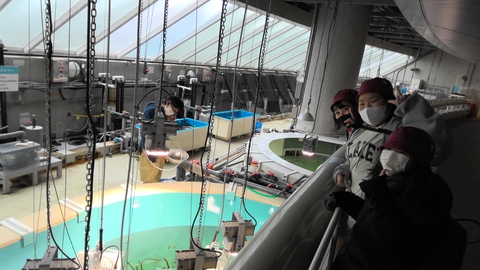

2月10日(校外学習 5年)

「エサはなにをあげているんですか。」

「主にエビですよ。」

葛西臨海水族園ではたくさんの魚を観察したり、餌やりを観察したり、飼育員さんに質問たりしながら学びました。ガスの科学館では天然ガスが都市ガスになるまでの過程や自然エネルギーを大切に使うことを学びました。

2月9日(フラッグフット 6年)

そのため、プレー前のパドルタイム(作戦の情報共有をする)時間が大切になります。

技能に加え、頭とチームワークが必要です。皆、楽しそうにプレーしていました。

2月9日(生きるということ 5年)

道徳の授業で、ある有名なチェリストの話を題材に「精一杯生きる」ということについて考えました。 病を患いホスピスで過ごすチェリストが仲間のサポートを受けながらコンサートを開きます。コンサートを終え、生きる希望を失ったチェリストを見て、バイオリニストである弟が兄と一緒にホスピスで演奏会を開くというお話です。 授業の最後に「生きているということ」への思いを詩にしました。

4人の作品を紹介します。

生きているということ

いま生きているということ

それは生きているからまぶしいと思えること

空を見て青いと思えること

好きだと思うものがあること

かなえたい夢があること

未来に向かって進めること

生きているということ

いま生きているということ

何かに夢中になれること

だれかの不幸を悲しめること

だれかの幸運を祈れること

一つの命を大切に生きれること

生きているということ

いま生きているということ

それは幸福

それは絶望

それは生きる

それは死ぬ

それは描く

それは消す

全てつながっているということ

生きているということ

いま生きているということ

星空を見てきれいだと思うこと

青空の下で遊ぶこと

夢をもてること

だれにも言えない秘密があること

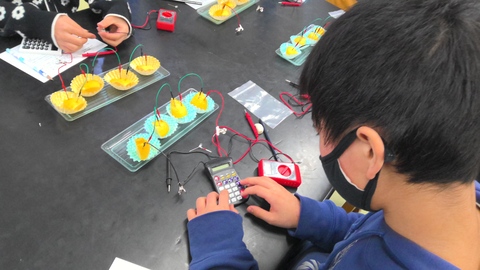

2月6日(くらりか 6年)

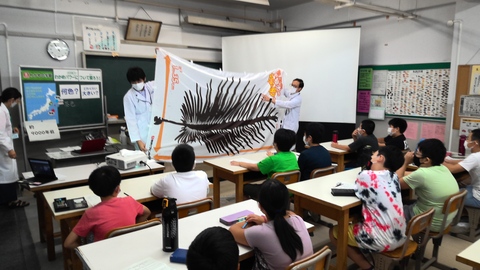

くらりか(蔵前理科教室不思議不思議)の方々が科学教室を開いてくださいました。

くらりかとは東京工業大学のOB・OGの方々が開催している科学教室です。東京工業大学は台東区蔵前で開校したそうで、その地名を取ってネーミングしたそうです。

今日行ったのはレモン電池の実験です。レモンを電池代わりに回路を作り、LEDライトを点けたり、電卓を使って計算したりしました。また、レモンを大根に代えて実験したり、人を電池代わりにしてみたりして、最後は電池の仕組みについて教えていただきました。

楽しみながら科学の世界に浸ることができた時間でした。

2月3日(生活科 2年)

音楽室、創作室・・・様々な用途でいろいろな人が使用する部屋を見学しながら気付いたことをメモしていました。放課後に子供たちが遊んだり宿題したりするための居場所にもなっていますが、子供たちだけでなく多くの人にとって大切な場所になっていたことが分かったのではないでしょうか。自分たちの住んでいる町の様子を知る貴重な時間となりました。

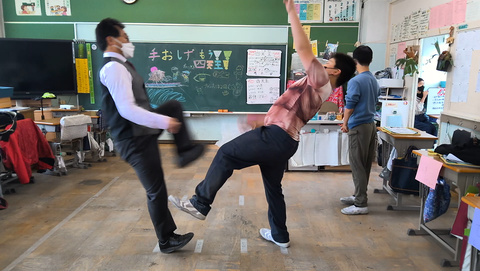

2月2日(音楽ワークショップ「カラダ・オト・ウタウ」 3年)

音楽に合わせて、歌ったり踊ったり、ボディーパーカッションをしたりして盛り上がりました。心と体を解放させていく様子がこちらにも伝わってきて、大人も思わず一緒になって楽しみたくなりました。感じたことをストレートに身体全体で表現するって素敵な時間です。音楽や担任の先生も笑顔で参加していました。

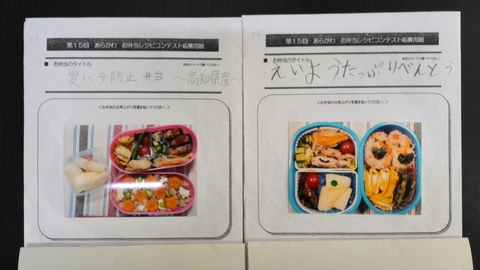

あらかわお弁当レシピコンテスト

えいようたっぷりべんとう(右 1年生) 海苔で模様をつけるところを工夫しました。

あらかわお弁当レシピコンテストで入賞した作品です。とてもおいしそうですね。見ているだけでお腹が空いてきます。親子で楽しく作っている様子が目に浮かんできます。

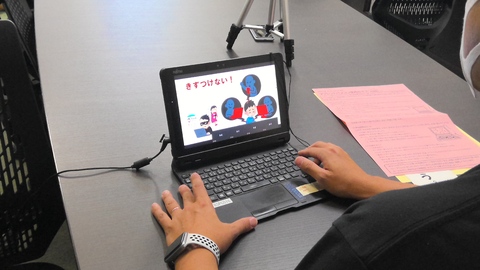

1月30日(全校朝会)

全校児童の顔を見ながら校長講話をしたいところですが、今日は画像を見せながら伝えたいことがあったのでオンライン朝会にしました。

内容は東日本大震災のことです。前日に荒川区青少年育成尾久地区委員会の研修会でいわき震災伝承みらい館に行ってきました。そこで見聞きしてきたことを話しました。

みらい館に展示してあった中学校の教室で使われていた黒板。黒板には3月11日の日付で卒業に向けた先生からのメッセージ、生徒からのメッセージが書かれていました。卒業式数時間後、津波の被害に遭って、その時から時が動いていない黒板がそこにありました。そして、黒板に次のような生徒からの言葉が書かれていました。「この世に永遠ってないけど そうすると永遠の別れもないんだよ 3年間Thank you!」この数時間後にあんなことが起こるとは。そんなことがあったことを子供たちに伝えた後、「いつ何が起きるか予測はできないんだよ。自分の力では、どうしようもないことってあるんだよ。地震や津波、台風、火事。戦争だってそうだよ。だから、今を大切に生きてほしい。友達を大切にして、家族を大切にして、まわりにいる人に思いやりの気持ちをもって、いろんなことに思い切りチャレンジして生活してほしい。」とメッセージを送りました。

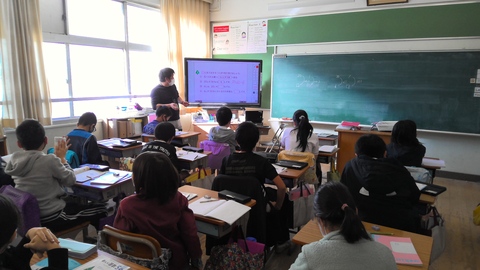

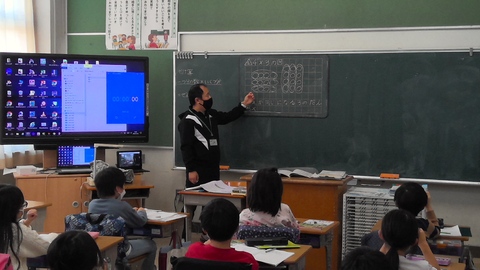

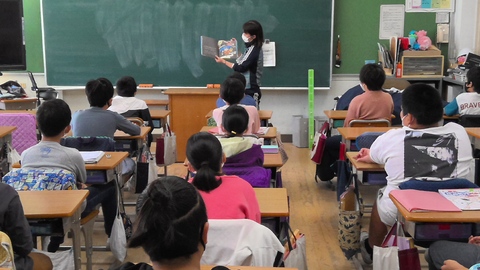

1月27日(研究発表会)

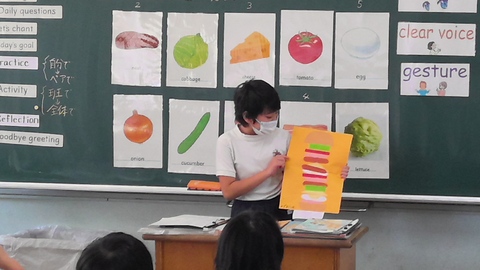

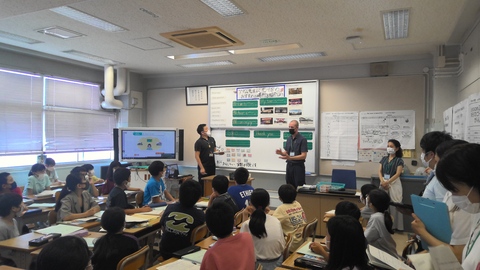

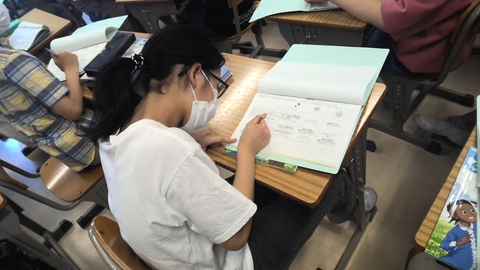

荒川区教育委員会教育研究指定校、荒川区教育委員会英語教育重点校として研究発表会を行いました。

自分の思いや考えを伝え合うことのできる児童の育成〜英語科を通して〜 をテーマに3年間積み上げてきた研究発表会では、公開授業で子供たちが生き生きと、教師や仲間とすすんで関わり合いながら学習に取り組んでいる様子を見ていただくことができました。これからも、どこでもだれとでも自分の思いや考えを伝え合うことのできる児童を目指して教育活動を進めていきます。

ご協力いただきましたPTA係の皆様、寒い中ありがとうございました。

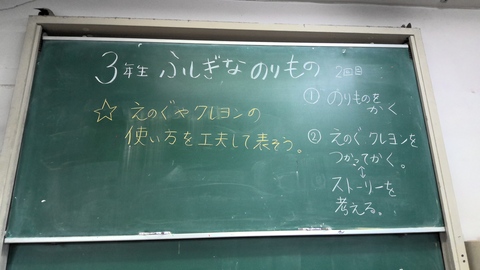

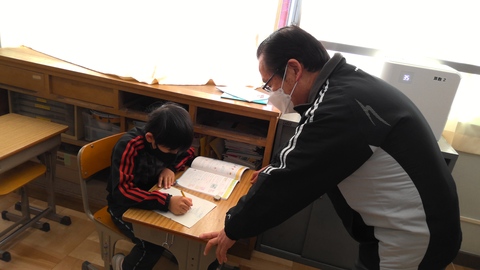

1月25日(図工 ふしぎなのりもの 3年)

1月25日(子供は風の子元気な子)

いつもは半袖半ズボンで登校する児童も、お母さんにこれ着ていきなさいと言われたと上着を着て登校してきました。本人は熱いから脱ぎたいと言っていましたが。

昼も気温は上がりませんでしたが、昼休みは元気に校庭を走り回っていました。

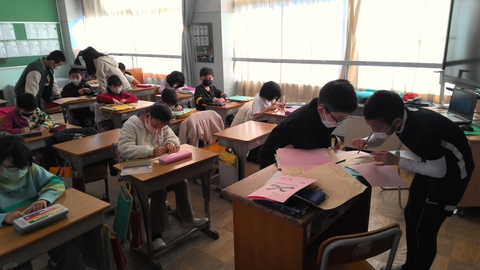

1月25日(算数 5年)

言葉では半額、分数では1/2、少数では0.5、百分率では50%、歩合では5割、意味は同じでも表し方がいくつもあります。覚えることもたくさんありますが、問題の意味を正確にとらえて、立式し、割合や比べられている料、もとにしている料を求めなければなりません。

5年生は3学級を5グループに分かれて、自分に合ったコースで学習を進めています。あきらめずに取り組んで乗り越え、自分を高めていきましょう。がんばれ!5年生。

1月23日(表彰)

オンライン全校朝会で、小論文コンテスト、お弁当レシピコンテスト、調べる学習コンクールで入賞した子供たちの表彰を行いました。

子供たちの作品はとても素晴らしいものばかり、完成度だけでなく、見方や考え方が素晴らしい。日頃の成果が作品に表れていたように思います。残念ながら賞を受け取れなかった皆さんも、夏休みによく頑張りました。チャレンジして培ったものは、ずうっと残り、成長の糧となります。これからも、小さなことでも一生懸命に取り組み、力を付けて行ってほしいと思います。

1月20日(ハンバーガー 4年)

旗は「soccer」「basketball」「baseball」・・・スポーツ競技のデザインです。

11月29日にこのホームページでも紹介した、4年生の学習「オリジナルハンバーガーを紹介しよう」で行った授業で、子供たちが実際にオリジナルハンバーガーを作ってみたいと言ったことを、栄養士の飯塚先生が実現したものです。

パテにハンバーグとチーズ、キャベツ、たまねぎ、マッシュルーム・・・をはさみ、てっぺんに旗を立てて出来上がり。笑顔で頬張っていた4年生、最高の給食でしたね!

1月19日(クラブ見学 3年)

4年生になるとクラブ活動が始まります。赤土小学校には運動系・文化系合わせて11のクラブがあります。3年生からは「音楽クラブに入りたい。」「スポーツ系のクラブに入りたい。」「どれにしようか迷ってる。」・・・の感想が聞かれました。今日の見学で、来年度のクラブ活動への夢が膨らむことでしょう。

1月19日(凧揚げ 1年)

1月16日(全校朝会)

子供たちの顔を見ながら講話ができないのが残念ですが、子供たちは興味深く、教室の電子黒板を通して見聞きしていたようです。

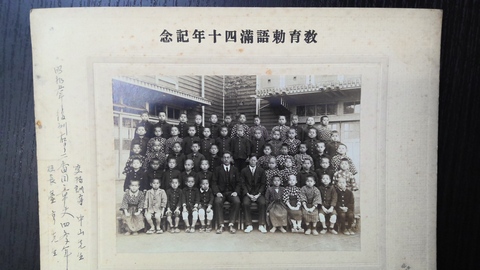

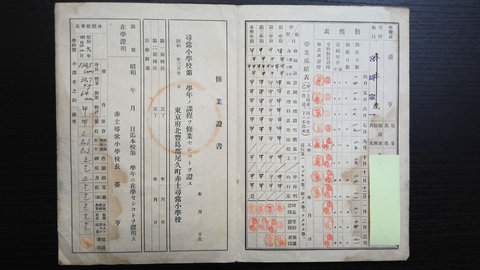

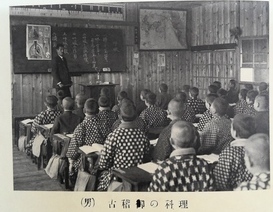

集合写真からは当時の子供たちの様子を、通知票からは今の通知票と比較して共通しているところや違いを知ることができました。また、山高さんから伺ったお話を子供たちに話し、当時のまわりの様子や先生との触れ合いの様子も知ることができました。

昭和の初めに赤土小学校で生活していた先輩たちが歴史を刻んできたように、今ここにいる皆も同じように歴史を刻んでいるのですよ。だから、一日一日を一時間一時間を大切に過ごしていきましょう。そして、友達を大切にしていきましょうと話をしました。

翌日、3年生の女の子が、私の所へ来てお母さんが赤土小学校に通っていた時の話を教えてくれました。

1月13日(JICA国際協力出前授業 6年)

お二人は、日本人と関わることはほとんどない中で現地の方と関わっていったそうで、自分が何をゴールにして任務を遂行していくかは自分自身の思いや考えにかかっていたそうです。これからは、海外で得た経験と人との関わりを大切にして自分のキャリアを築いていこうという夢をお持ちです。卒業を前にした6年生が、生き方についても知ることができる良い機会となりました。

1月12日(思い出の写真)

昨年末、女性の方から一通の手紙が届きました。お父様の遺品を整理していたら小学校時代の写真や通知票が見つかったという内容です。お父様は、山高さんというお名前で、赤土尋常高等小学校へ昭和元年に入学した方です。

1月12日に、娘さんとその方の従姉妹にあたる方が来校されて、写真と通知票を見せていただいたりお父様から聞いたお話を聞かせていただいたりしました。写真からは、着物や学生服のような上着を着ていたり、下駄をはいていたり、当時の様子が伺えます。男の子たちは短髪で、皆凛々しい顔で写っています。通知票は評価が甲乙丙でつけられていたそうで、この通知票には全て甲が記されています。とても優秀な方だったことがわかります。

当時は赤土尋常高等小学校から谷中にある五重塔が見えたそうです。また、雪が降った時には、担任の先生が雪の中に体を放り投げてくれたりして、よく遊んでくれたそうです。学校で保管してあった当時のアルバム(このホームページで5月30日に紹介したアルバムです。)に載っていた担任の先生を見つけて、当時に思いを巡らせることができました。

貴重な資料とお話をありがとうございました。

1月11日(席書会)

新年新たな気持ちで5・6年生が書初めを行いました。大筆を使い元気な字で5年生は“希望の朝”、6年生は“夢の実現”を書き上げました。

今年は最高学年になる5年生、中学校へ進学する6年生、希望を抱いて充実した一年にしていきましょう。

1月10日(3学期始業式)

新年あけましておめでとうございます。

子供たちの元気な声が学校に戻ってきました。

始業式では、2年生児童代表が今学期・今年の抱負を元気に発表してくれました。校長講話では、「今年もチャレンジの年にしましょう。そして、自分の目標に向かってあきらめないで頑張れる子になりましょう。」と伝えました。今年も夢に向かってファイトだ!赤土っ子!

12月23日(終業式)

この写真は、12月の半ば2時頃に出張に出かける途中、赤土小学校前駅のホームから校庭体育の元気な声が聞こえたので思わずシャッターを押したものです。子供たちの姿は写っていませんが、学びに向かう元気な声はいつ聞いてもいいものです。

しばらくは、子供たちの元気な声が赤土小から聞こえなくなりますが、1月10日の始業式に全員で元気な顔で会いましょう。

保護者、地域の皆様、今学期もご理解とご協力いただきありがとうございました。

よいお年をお迎えください。

12月22日(社会科見学 4年)

すみだ水族館と東京スカイツリーに行ってきました。

水族館では3学期に社会で習う小笠原の生き物に出会いました。雨が降っていて午前中、雲で隠れていた東京スカイツリーは昼過ぎに日差しが戻り、東京を一望することができました。とてもラッキーでした。地図を見ながらいろいろなものを探しました。

12月20日(書初め練習 5年)

本田先生に教わりながら一生懸命に書いていました。冬休みの宿題にもなっています。年が明けて、新たな気持ちで書初めにチャレンジしましょう。

12月19日(氷)

今日はこの冬一番の冷え込みです。赤土小の初氷です。枯草についた三角の氷は、紐がついた飴のようです。この後、担任の先生が「みんなに見せよう」と、男の子と教室に行きました。きっと、クラス皆で季節の変化を感じたことでしょう。

12月17日(オリパラチャレンジ 全校)

赤土チャンピオンにチャレンジしました。小学生とは思えない体感の強さと機敏な動きに完敗です。さすがはチャンピオン!

学級毎に、運動能力を試すお店を開き、お客さんたちにチャレンジしてもらうイベントです。

ボッチャや腕相撲、上体起こし、パターゴルフ・・・、いろいろなコーナーがあり、子供たちはお祭り気分で、体を動かしながら異学年交流を楽しみました。

12月16日(九九 2年生)

緊張気味の表情でしたが、幾度もの試験を合格してきた勇者は滑らかに正答を発することができ、見事大ボスを倒すことができました。

おめでとう!

皆、がんばれ。校長室で待ってますよ。

12月13日(たてわり班活動 全校)

昼休みにたてわり班活動を行いました。1年生から6年生が交じって1年間通じて同じ班で交流活動します。この日は雨だったので室内でできることを行いました。リーダーの6年生が進行役を務め、皆で楽しみました。笑顔いっぱいの子供たちでした。私も飛び入りで参加して「なんでもバスケット」を子供たちと楽しみ童心に帰りました。

12月13日(タグラグビー 3年)

体育の学習で接触なしのラグビー型の学習を行いました。ディフェンスはタックルの代わりにオフェンスが腰に着けているタグを取り前進を止めます。オフェンスはパスを使ったり、フェイクを入れたり工夫をしながらトライにつなげていきます。教師は、子供たちが立てた作戦を全体で共有しながら動きの質を高めていきます。ボールを持っている人に目が行ってしまいがちですが、ボールを持っていない人の動きが鍵になるゲームです。

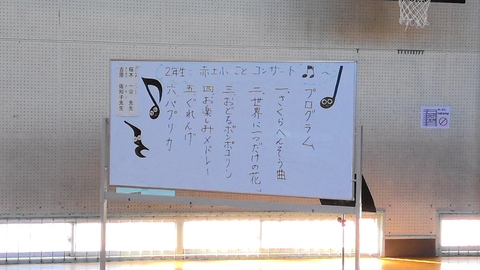

12月8日(お箏演奏会鑑賞 2年)

二重奏で、ジブリの曲等、子供たちの大好きな曲をたくさん聞かせてくださいました。「おどるポンポコリン」や「ぐれんげ」では皆で歌い、「パプリカ」のときは皆で踊りました。あっという間の1時間、高学年になってお箏の演奏をするのが楽しみになったことでしょう。

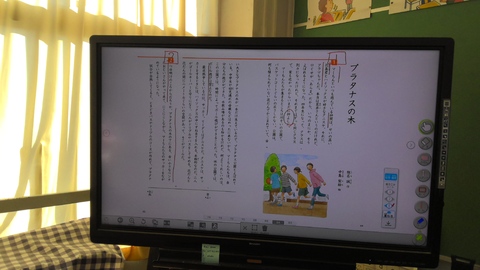

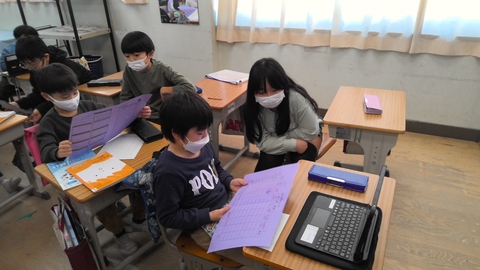

12月8日(国語 4年)

この日のめあては「主人公は何をきっかけにどう変わったのだろう」です。担任は黒板と電子黒板を使いながら授業を進めていきます。電子黒板に映し出しているのはデジタル教科書と言われているものです。教科書がそのまま映し出されて、そこにラインを引いたり、挿絵を拡大して想像を膨らませたり、様々な使い方をします。

次時は、おじいさんの話を聞いた主人公の気持ちを考えていきます。友達の考えに触れながら、主人公の気持ちを想像していきましょう。

12月8日(九九練習 2・5年)

緊張しながらも九九を言う2年生に、5年生は優しくアドバイスします。頼りになる5年生、最高学年になった時の様子が浮かんできそうです。2年生はきっと、さらに頑張ろうと、やる気を100倍にしたことでしょう。5年生ありがとう!

12月7日(読み聞かせ 全校)

本も読み手の方に選んでいただきました。お子さんと一緒に選んだ方もいらっしゃいます。

朝一番、暖かな気持ちでスタートを切れる子供たちは幸せです。お父さん、お母さん、本日もありがとうございました。

保護者の方々による読み聞かせは10月19日から毎水曜日に行っています。今日は第7回目で、来週で最後になります。ご協力に感謝いたします。

12月5日(図書 2年)

明日の道徳の授業でお米に関わる話を題材として取り上げるので、事前にお米についての知識を持つための学習です。読み聞かせの後は、読書記録ファイルに一言感想を記録しました。

12月1日(和太鼓教室 5年)

文化庁主催、子供育成総合事業の一環として、金刺由大さんはじめ3名の講師の方をお招きして和太鼓教室を行いました。

5人1グループに分かれ、わかりやすくリズムを教えていただきながら太鼓をたたきました。子供たちはすぐに覚え、最後にはグループごとに発表しました。キメのポーズも決まり友達から沢山の拍手をもらいました。本格的に太鼓を練習させてもらうことはそうそうあることではありません。素晴らしい経験になりました。

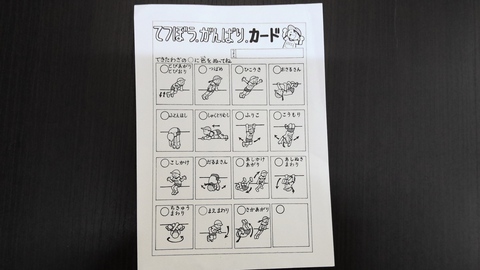

11月30日(体育 1年)

鉄棒あそびの学習をしました。めあては「いろいろな技にチャレンジしよう」です。

今日は「とびあがり・とびおり」「つばめ」「ひこうき」「おさるさん」にチャレンジしました。先生の話を聞いたり、先生に補助をしてもらったりしながら頑張っていました。できた時の嬉しそうな顔はいつ見てもいいものです。この単元の最後の難関は逆上がりです。私たちも小さい頃に何回も繰り返しチャレンジしてできるようになった技です。あきらめずに、いろんな技にチャレンジしましょう。

頑張れ1年生!

11月29日(4年 英語)

ベーコンやレタス、エッグ・・・食べきれるのかというほどのハンバーガーを、I want egg.等、友達に伝えながら紹介しました。発表が終わると皆がexcellentと称賛の声を挙げていました。英語に親しみ表現する楽しさを、これからも味わわせていきたいです。

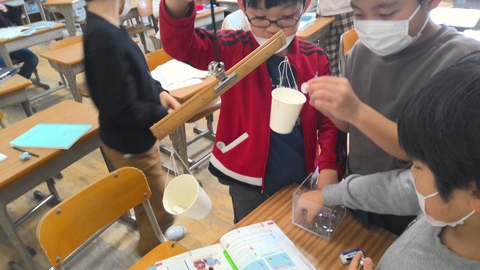

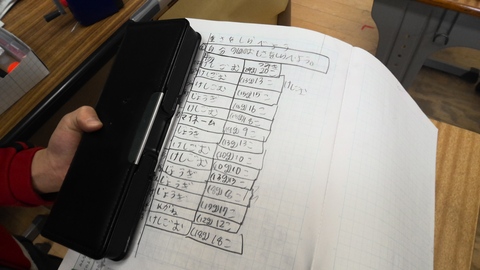

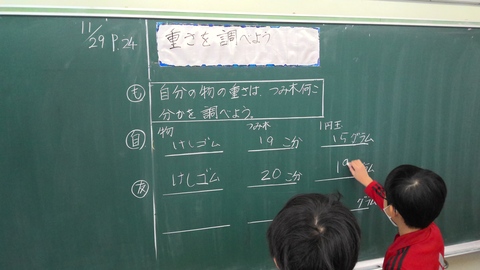

11月29日(3年 算数)

天秤を使って、同じ積み木が何個分であるかを調べ、他の物と重さを比較します。次に1円玉が何個分であるかを調べ、他の物と重さを比較します。1円玉は一つ1グラムなので、物の重さを何グラムという単位で比較することができます。ここで初めて重さの単位を学びます。共通の単位があることで、時や場所を問わず重さを記録したり比較したりすることができことを理解していきます。

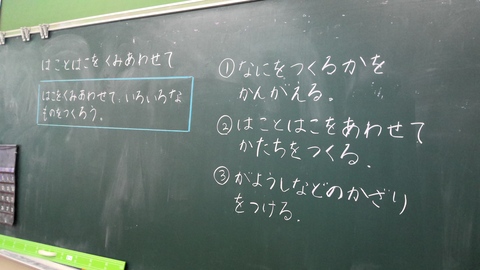

11月29日(1年 図工)

動物を作ったり、乗り物を作ったり、中には、作り終わってから作品名を決めるという子供もいました。豊かな発想力に驚きました。ハサミやボンド、セロハンテープも上手に使っていました。

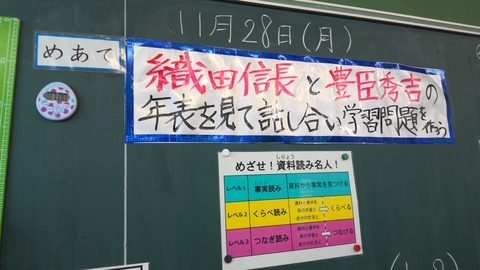

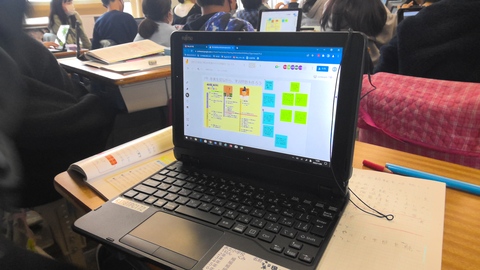

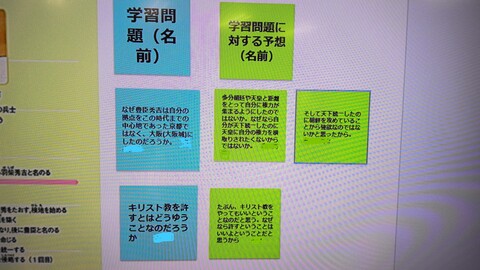

11月28日(社会科 6年)

それぞれの学習において、初めに「めあて」を立てます。この時間のめあては「織田信長と豊臣秀吉の年表を見て話し合い学習問題を作ろう」です。タブレット端末に学習問題とそれに対する予想を打ち込み班で共有しています。次時から、学習問題を調べていき自分たちの予想と比較していきます。

なぜ、そうなったのか、歴史上の人物は何を考えていたのかを理解して、今以上に歴史に興味を持ってほしいです。

音楽会職員演奏

職員演奏は児童鑑賞日に子供たちへのサプライズで演奏したものです。子供たちの頑張りに応えてプレゼントの意味と、一緒になって音楽を楽しみましょうという意味がこめられています。子供たちの喜ぶ顔が見られて、私たちも嬉しかったです。

11月25日(職人教室 4年)

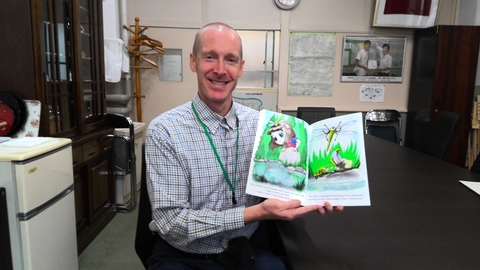

11月25日(学校図書館講演会 全校)

学校からは心温まるお話をリクエストさせてもらいました。朗読していただいたのは「郵便屋さんの話」(作:カレル・チャペック 訳:中野好夫 出版社:岩波書店)でした。朗読と演奏がマッチして、情景が浮かんでくるようでした。小春日和で暖かな日差しが会場の体育館に降り注ぐ中、心もポカポカになりました。この本は学校図書館にもあります。来週の全校朝会でも、この本を紹介したいと思います。ご家庭でも読んでみてはいかがでしょうか。

11月24日(4年生 算数)

この日の課題は方眼紙の上で、垂直や平行な線を描くということでした。三角定規を使って、それぞれのやり方でチャレンジしていました。電子黒板の上でそれぞれの考えを発表し合いました。メモリの傾き方を考えて作図するのはなかなか難しかったようです。これからさらに学習を深めていきましょう。

11月24日(4年 お箏)

11月22日(算数 2年生)

2年生にとっては大切な学習の一つです。しっかりマスターしましょう!

11月22日(国語 6年生)

子供同士で役割を決めて音読劇をやることになり、前の6年生が行った音読劇を見せてもらっていました。日本の伝統文化に触れる良い機会になりそうです。

11月21日(昼休み)

先生と一緒に長縄で遊んでいる学級もあります。音楽会明け、静かな感じのする学校です。2学期はあと1カ月です。学習に力を入れていこう!と全校朝会で話しました。音楽会へのチャレンジを、学習にシフトしていきましょう。2学期のゴールめざして頑張ろう!

11月21日(給食)

11月19日(音楽会2日目)

東門で登校を見守り、子供たち一人ひとりに「今日頑張ろうね!」と声をかけると、普段はあまり反応がない子供も頷いたり、「はい」と返事してくれたりしました。今日の舞台への意気込みを感じる朝でした。

1年生のハンドベル「喜びの歌」を演奏しながらの初めの言葉で始まり、6年生の、この音楽会に至るまでの自分の思いを述べた終わりの言葉で締めくくられた音楽会は、全てが感動でした。子供たちが奏でた演奏、子供たちの生き生きとした表情は私たちの宝物です。

保護者の皆様の温かい眼差し、鳴りやまない拍手は何よりの子供たちへのプレゼントになったことと思います。ありがとうございました。

そして、子供たち、たくさんの感動をありがとう!

11月18日(音楽会1日目)

音楽会1日目の児童鑑賞が終わりました。

どの学年も素晴らしい演奏でした。昨日よりもさらに心に伝わってくる演奏でした。一人一人が自分の思いを音に乗せて表現していたので、皆をほめたい気持ちです。自信をつけて明日に臨んでほしいと思います。泣いても笑ってもこの仲間と奏でることができる最後の演奏です。最高の自分たちにチャレンジしてください。

保護者の皆様、励ましの言葉をお願いします。そして、明日をどうぞ楽しみにしてください。

がんばれ、赤土っ子!

PTA広報委員の皆様、お忙しい中、音楽会の撮影ありがとうございました。

11月17日(音楽会リハーサル)

本番通りに全学年がリハーサルを行いました。明日の児童鑑賞は1~3年、4~6年の入れ替え制なので、鑑賞することができない学年の演奏を本日鑑賞しました。

子供たちの演奏に触れて、明日からの2日間が楽しみになりました。皆、一生懸命に自分のパートを表現していました。リハーサル後の姜先生や古越先生、担任の先生からの最終指導で、明日への気持ちがさらに高まったことでしょう。ご家庭でも励ましの言葉をお願いします。そして、当日はたくさんの拍手をお願いします。

健康第一! 今日は早く寝て、明日、元気に登校しましょう。

11月16日(園児の鑑賞)

本番もこの調子で頑張れ2年生!

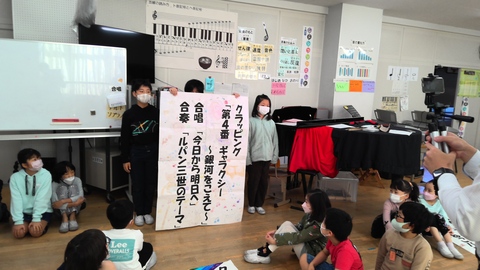

11月16日(演奏曲紹介 オンライン朝会)

11月14日(音楽会練習 2・4年)

クラッピングファンタジー、合唱、合奏を披露して、2年生から大きな拍手をもらいました。練習とは思えないほどの出来栄えに驚かされました。本番が楽しみになりました。2年生は大きな刺激をもらったことでしょう。

本日の、全校朝会では校長講話で音楽会について話をしました。音楽会で最高の自分が出せるようにチャレンジしましょう。昨日の自分より今日の自分、今日の自分より明日の自分が少しでも上手になっていて、本番当日は自分のベストを出し切ろう。はずかしいのは、失敗してしまうことより、失敗を怖がってチャレンジしないことです。本番まで、チャレンジしている真剣な皆さんをたくさん褒めたいです。という内容でした。

11月14日(算数少人数指導 4年)

教員が黒板や電子黒板を使って学習を進め、垂直の定義を「2本の直線が交わってできる角が直角のとき、この2本の直線は、垂直であるといいます。」と理解した後、子供たちはノートに赤青鉛筆を使いながら垂直の2本の直線を描いていました。

「学習の最後に2本の直線が交わっていなくても一方の直線をのばした時に交わって直角ができたら、2本の直線は垂直であるというのでしょうか」と、問いかけました。

「もともと、交わっていないのだから垂直とは言えない」と子供は発言したのですが、解答は垂直でした。私が子供でも、この子供と同じことを考えたと思います。定義であるとは言え、理解に苦しむこともあります。なぜ、そうなるのか教員が床と直角に交わっている定規が天井とどんな関係にあるのかを示しながら説明していました。

11月14日(家庭科 6年)

仲の良い6年生、友達同士教え合いながら完成目指して頑張っていました。中には、お手上げといった具合で友達に面倒見てもらっている子もいましたが、みんな頑張れ!作ったものは給食で使うのかな?それも楽しみですね。

11月10日(起震車訓練 3年生)

避難訓練の後に3年生が起震車訓練を行いました。

子供たちは、大きく揺れる椅子の上でテーブルにしがみついていました。東日本大震災のときにはまだ生まれていなかった子供たちです。これが本当の地震だったらと、危機意識がもてる機会になればと思います。

11月10日(音楽朝会 全校)

音楽会のテーマ「とどけようハーモニー ~思いをのせた音楽を~」の「ハーモニー」について、姜先生から一人一人は違う声でも重なり合ってハーモニーになったときに、美しい歌声になりますと教えてもらいました。その後、6年生が音楽会の合唱曲「Unlimited」を舞台で合唱しました。さすがは6年生です。表情や態度が素晴らしい。だから歌声も美しい。朝から心が温まりました。会場で聞いていた1年生から拍手をもらった6年生はとても嬉しそうでした。

本番は今の10倍上手になっていることでしょうと姜先生に発破を掛けられて、えーって顔をしていた6年生でしたが、きっとやりきってくれることでしょう。

来週「音楽会 曲紹介」を配布します。曲紹介を読んでから鑑賞すると、さらに子供たちの訴えたいことが伝わってきます。ぜひ、ご覧ください。

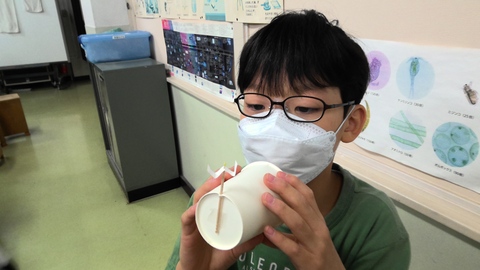

11月8日(早稲田大学連携授業 3年生)

紙コップに爪楊枝と紙で作ったプロペラを付けます。紙コップに口を付けて声を出します。声から伝わる振動でプロペラを回します。この学習は音の不思議(糸電話)の学習の発展版です。中にはプロペラの形を工夫した子供もいました。子供たちは「回った!回った!」と大喜びでした。

先生は音が運動に変わることを抑えた後、音で発電できる時代が来るかもしれないと子供たちにお話してくださいました。

11月8日(音楽会練習)

次の練習の時にはステージを一段階高められるように頑張りましょう。難しいことにチャレンジしている6年生、頑張れ!

11月4日(教育実習)

教育実習生から一言

10月11日から11月7日までの4週間、赤土小学校で教育実習をさせていただいている内山剛と申します。赤土小学校では教師という職業の大変さや児童と触れ合い、成長を間近で見られる喜び等、多くのことを学ぶことができました。この経験をもとに、児童の成長を促せる教師を目指して頑張っていきます。

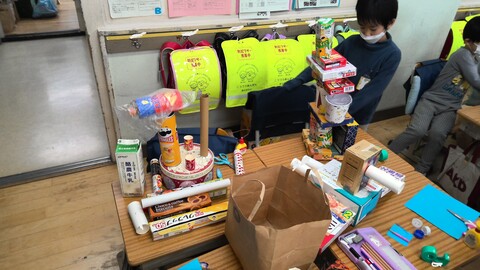

11月2日(あきのおもちゃまつり 1年)

10月31日(音楽会練習)

音楽会の練習が体育館でも始まりました。それぞれ、楽器やパートが決まってやる気も十分です。みんなの音を聞きながら練習していきましょう。

10月31日(全校朝会)

講話の内容は、読書を通して高めた想像力で、人の気持ちを想像できるに人になろう、いじめのない、みんなが過ごしやすい学級をつくって、本当の意味で実りの秋にしていきましょうというものでした。

皆が大好きな赤土小学校にしていきましょう。

10月28日(体育の授業 高学年ベースボール型ゲーム)

4年生の授業の様子

6年生の授業の様子

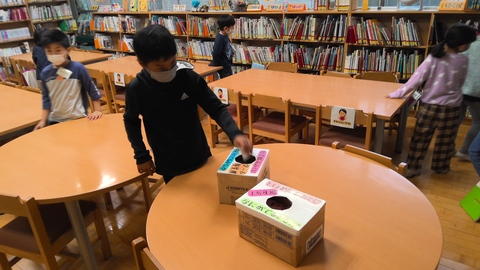

10月27日(おはなしバイキング 全校)

1年担任の桑原先生は5年生の教室で読み聞かせをしました。「世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ」(編:くさばよしみ 絵:中川学 出版社:汐文社)という本で、実際に南米ウルグアイのムカヒ大統領が国際会議でスピーチした内容を紹介したものです。

本当の幸せとは何なのか、自分たちの豊かさと引き換えに何を失おうとしているのかを考えさせられる読み聞かせでした。5年生の心にきっと残ったことでしょう。

10月26日(あらかわ遊園 1・2年生)

青空の下、皆の笑顔が輝く一日となりました。

10月25日(英語集会 全体)

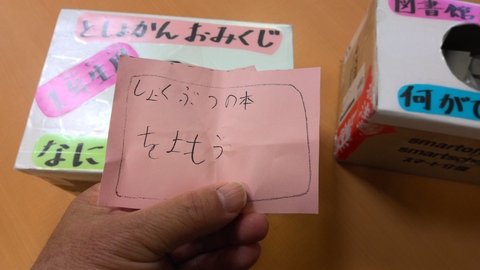

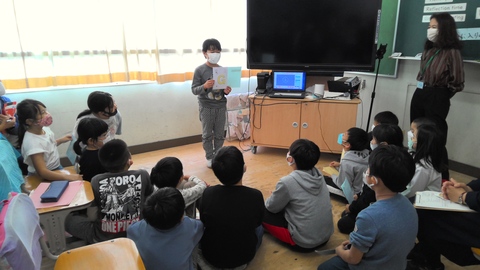

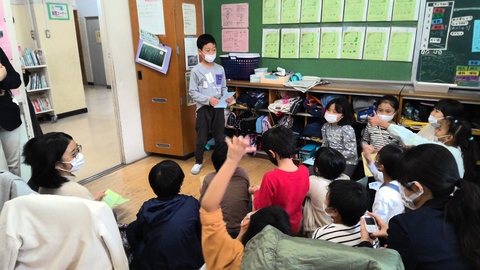

10月24日(おみくじボックス)

10月24日(研究授業 3年)

自分のお気に入りのアルファベットを知ってもらうために、活字体の大文字とその読み方に慣れ親しみ、相手に伝わるように工夫しながら、アルファベットを紹介するという授業です。一人一人、カードに書いたお気に入りのアルファベットを紹介しながら、友達とスモールトーク(既習の英単語を使って英会話をする)を楽しみました。

研究授業を行った学級以外は4時間授業です。全教員で、研究授業を参観して、その後協議会を行いました。目的は授業改善です。年間を通じて、昭和女子大学附属昭和小学校英語科教諭 幡井理恵先生にご指導いただきながら、英語科の校内研究を行っています。「自分の思いや考えを伝えあうことのできる児童」を目指して、令和5年1月27日に全都に向けて研究発表会を実施する予定です。

10月24日(体育授業 2年)

経験している子供とそうでない子供で大きな技能差が生じる運動です。

授業の中では、力強く投げることができる子供に模範となる投を見せてもらいました。体のひねりと体重移動、手・腕の使い方がポイントです。皆、二人組になって、一生懸命に練習していました。

授業の最後には、1分間全員でボール鬼を行いました。担任もたくさんの子供たちと関わりながら、楽しく参加していました。

10月19日(読み聞かせ 全校)

赤土小学校では、図書委員やたてわり班、ボランティアの方、教員等による読み聞かせを行っていますが、この日は特別です。いつもはおうちにいる方々による読み聞かせですから。これも「家読(うちどく)」になるのかな。子供たちは、読み聞かせを身を乗り出すように見て、聞いていました。保護者の方々、ありがとうございました。「緊張しました。」という言葉もお聞きましたが、子供たちは幸せいっぱいです。

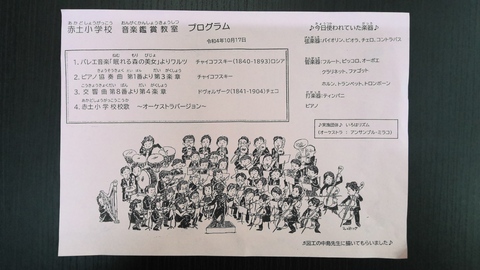

10月17日(音楽鑑賞教室 全校)

途中、ピアノのソリストによる演奏では流れるような指使いから奏でられるピアノの音に圧倒されました。演奏者の神宮司悠翔さん(東京藝術大学音楽学部付属音楽高等学校2年在学中。第22回日本演奏家コンクールピアノ部門中学生の部全国大会第1位。全部門総合準グランプリ。2022年には、ピティアナ・ピアノコンペティション特級において、第2位に輝いています。)は、学校で演奏するのは初めてだそうで、とても楽しかったとお話ししてくれました。

最後には、校歌をオーケストラバージョンで演奏してくださり、全員で歌いました。団員の方は、こんなに素敵な校歌は初めてですと、逆に感動されていました。確かに、赤土小の校歌は情緒的で優しくて素敵です。

子供たちはきっと、この音楽鑑賞教室で心を膨らませたことでしょう。音楽会に向けて頑張りましょう。

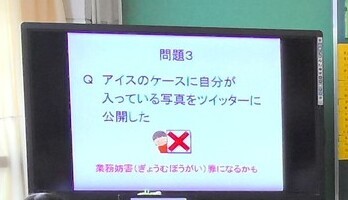

10月15日(法教育 6年)

ちょっとしたいたずらのつもりが・・・ 人の心を傷つけたり、大きな賠償責任に問われたり、ネット社会の影の部分を知ることができました。現代社会における大切な学びです。これから生きていくうえで、モラルやマナーを大切にできる人になってほしいです。

10月15日(歩行者シミュレーター 1・2年)

10月14日(小さな命)

しばらくすると雀が少し動きました、首を左右に降り始めました。頑張れと声をかけながら5分ほどすると、パッと一直線に飛び立つことができました。見ていた4年生も嬉しそう。教室でみんなとガッツポーズ!気持ちは皆、同じでした。

10月12日(連合運動会 6年生)

自己ベストの記録を目指して全力で挑んだ子供たちのパフォーマンスに会場にいた大人たちは大きな感動をもらいました。タイトなスケジュールの中、自分の技を磨いてきた6年生、よく頑張りました。子の学びをこれからの学習や生活に生かしていきましょう。

10月7日(下田移動教室 帰校式)

10月7日(下田移動教室 小田原城)

10月7日(下田移動教室 朝食)

皆の水筒にお茶を入れるのも食事係の仕事です。ありがとう!

10月6日(下田移動教室 夕食)

10月6日(下田移動教室 市内史跡巡り)

10月6日(下田移動教室 下田海中水族館)

ショーの後は買い物をしました。皆、お小遣いと相談しながら選んでいました。どんなお土産を買ったのかな。

10月6日(下田移動教室 朝食)

これから、下田海中水族館に出かけます。午後は下田市内の史跡巡りです。グループでそれぞれが調べてきた史跡を回り、それぞれがガイド役として現地で説明します。今回の学習のメインとなるものです。天気が悪くなりませんように。

10月6日(下田移動教室 朝会)

朝の体操は、おそろいのバンダナを使って、運動会で演技したLead ~Wing for the future~でした。お互いの顔を見ながら照れ臭そうに体を動かしたいました。

10月5日(下田移動教室 就寝前のひと時)

就寝準備をしたり、くつろいだり、ちょっと興奮気味の子供たちですが、睡眠をたくさんとって明日に備えましょう。おやすみなさい。

明日も天気に恵まれますように。

10月5日(下田移動教室 ナイトハイク)

アメリカの総領事館が初めて日本に建てられたところです。

吉田松陰が黒船に乗り込もうとしたところ

暗くてわかりにくいですが、下田臨海学園から近い場所にある史跡をめぐりました。

それぞれの場所で担任が説明し、昔の下田に思いを巡らせました。下田の町は「屋根のない歴史博物館」と言う人もいるようです。

10月5日(下田移動教室 夕食)

10月5日(下田移動教室 開園式)

開園式では、学園長(校長)の話、代表児童の立派な挨拶の後、看護師さんの話を聞きました。

三日間、お世話になる宿舎と学園の皆様に感謝しながら過ごしてほしいです。

これから、入浴です。下田も気温が下がってきたので、衣服の調節をするよう指導します。

10月5日(下田移動教室 しいたけの里)

「味が濃くておいしいシイタケでした。」中村先生の食レポでした。

これから宿に向かいます。

10月5日(下田移動教室 柿田川湧水)

ガイド役の子供が説明しています。三日間通して一人一役でガイドをします。

冷たい湧き水に手を浸したり、飲料水として飲むこともできました。「雑味のない美味しい水です。」と、食レポしてくれました。

10月5日(下田移動教室 出発)

すでにバスレクで盛り上がっています。どんな3日間になるか楽しみです。

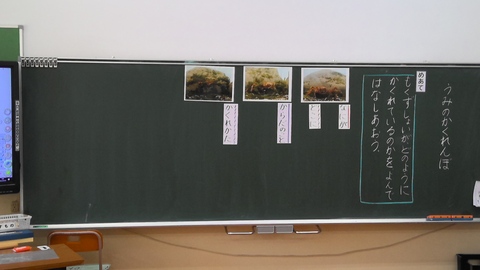

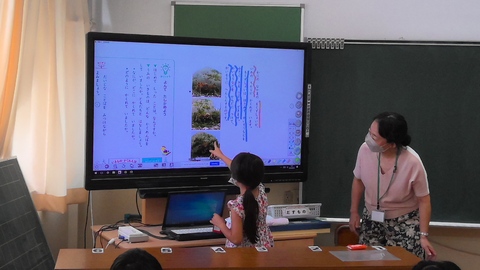

9月30日(1年生 国語)

写真を掲示して気付きやすくして、誰もが学習に入りやすくしています。

この授業のめあてを立てて、学習の見通しを立てます。

黒板と電子黒板を使い、読み取る内容を線種別にラインを引き、読み取りやすくしています。

授業の最後には生き物が隠れる様子を実際に映像で見せました。

ユニバーサルデザイン化(発達障害のあるなしに関わら、ずすべての児童にとって分かりやすく学びやすい教育をデザインする)された授業です。子供たちの発言をたくさん聞くことができました。

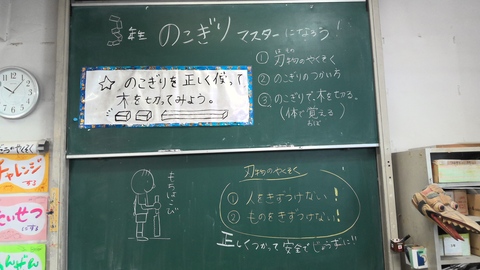

9月28日(3年生 小さな大工さん)

9月27日(ユニセフ募金)

4・5・6年生の計画代表委員会が呼び掛けて、登校時に正門前と裏門前で行い、たくさんの子供たちが募金をしてくれました。9月10日の道徳授業地区公開講座でユニセフ協会のお仕事をなさっている金子先生から『世界を知り、思いやりの心を持つ』という演題で世界には将来に希望をもつことが難しい子供や、病気や栄養失調で命の危険にさらされている子供が多くいるという講話をしていただきました。また、計画代表委員会の子供たちがユニセフ募金を呼び掛ける全校集会を開き、今回の実施に至りました。地域の方々の募金もあり、子供たちは喜んでいました。

みんなの気持ちが世界中の子供たちに届くといいですね。

9月22日(6年生 連合運動会練習)

自分の課題を知り、仲間と学び合いながら自己新記録にチャレンジしましょう。頑張れ、6年生!

9月22日(3年生 工場見学事前学習)

大石さんの工場で作っているねじは大量生産しているものとは異なり、新幹線や火力発電所等で使う特注品です。手作りでなければ熱に強く、耐久性のあるものはできません。作っている様子だけでなく、この町にある工場で作られた製品が私たちの生活を支えている、なくてはならないものであることを知ってほしいです。そして、社会には様々な仕事があり、支え合っていること、どの仕事がなくても豊かな生活が送れないことを知ってほしいです。

3年生、来週の見学が楽しみですね。

9月21日(切れ端で作った宝物)

9月21日(昼の放送)

全校の子供たちに素敵な時間を提供してくれて、美味しい給食がもっと美味しくなります。

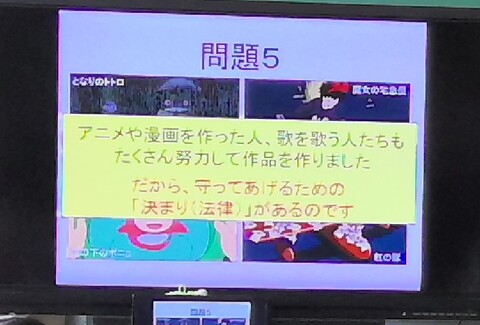

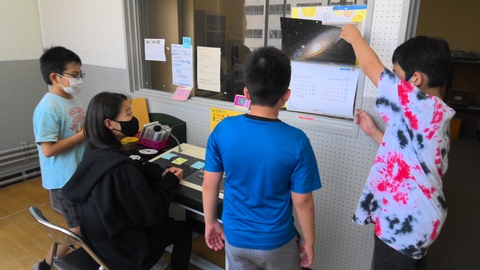

9月21日(学習用端末の使い方)

文部科学省が推進するGIGAスクール構想の取り組みで、本校の児童にも一人に一台の学習用端末が荒川区教育委員会より貸し出されています。端末にはインターネットやカメラ等、様々な機能がついています。誤った使い方をすれば、個人情報が流れてしまったり、人を傷つけたりすることになります。そこで、今一度、学習用端末の使用ルールについて子供たちと確認をしました。目的に合った活用やモラルを守ることができることも大切な学びです。誰かが見ていないところでも、賢い判断ができる赤土の子になりましょう!

子供だけではありません。教員も、紙と鉛筆での学習の良さも生かしながら、子供たちの発達段階や学習内容に合った最適な学習道具と学習方法を選んでいくようにしなければなりません。先生たちも頑張ります!

9月13日(あすチャレ!運動会 主催 日本財団パラスポーツサポートセンター)

9月10日(水かけ祭り)

午後1時30分に1~6年生、223名の子供たちが参加して水鉄砲でのバトルが始まりました。子供たちが5・6名1チームになり、コースを走りながら戦っていきます。敵は父の会、卒業生(中学生が助っ人に来てくれました。子供たちと遊んでくれてありがとう!)、先生たちです。子供も大人もビショビショになりながら大いに楽しみました。帰りにはお土産にお菓子をいただいて満足そうな顔をしていました。

コロナ禍でPTAの行事が中止になる中、父の会が計画してくださりました。子供たちのために準備して、たくさん遊んでくださったお父様方、PTA、保護者の皆様、ありがとうございました。保護者の皆様にはこれからも様々な場面でご協力いただくことがあると思いますが、子供たちの笑顔のために、今後ともよろしくお願いいたします。

9月9日(道徳授業地区公開講座)

感染症対策を講じる中、保護者の皆様には様々ご協力いただきありがとうございました。

講演会では、元全国小学校道徳教育研究会会長 金子 雅彦 様より『世界を知り、思いやりの心を持つ』という演題で、子供たちと保護者の皆様に向けてご講演をいただきました。世界中の人々が手を携えて、よりよく生きていくことの大切さを教えていただきました。6年生のお礼の言葉は講師の先生の話を自分事として受け止め、これからの生き方を考えようとするものでした。

赤土小学校の子供たち、賢くて、強くて、優しい子になりましょう!未来を創っていくのはきみたちだ!

9月8日(TGG)

各チームにイグリッシュスピーカーの方についていただきALL ENGLISH!

もう、そこは異国の地。子供たちはこの空間にすっかり溶け込んでTALKを楽しんでいました。ますますグローバル化する時代に身を置く子供たちですが、様々なブースで主体的に活動する子供たちを見て、将来が楽しみになりました。自分の可能性を広げられる機会になれば嬉しいです。

9月7日(食育授業 ワカメについて)

三陸産直送の採れたままのワカメを見ることができました。子供たちは、2m50cmもあるワカメに驚き、実際に手で触り、感触も確かめることができました。お湯に入れる実験では、茶色いワカメが緑色に変わることもわかりました。食物繊維が豊富であることを学んだので、これからの食生活で栄養のバランスを考えながら食べましょう!

9月7日(特殊詐欺にご用心)

尾久警察の方々が来校して尾久管内で特殊詐欺が増えているので協力してほしいと5・6年生にお話をしてくださいました。内容は自分の祖父母、父母に特殊詐欺に遭わないように、お手紙を書いてほしいということでした。

子供たちは皆、一生懸命に書いていました。お孫さんも心配しています。皆さん気を付けてください!

9月6日(校長室前掲示板)

因みに、一番の思い出は夜の浜辺の打ち上げ花火とのことでした。それを聞いたら、準備した教員たちも喜びます。

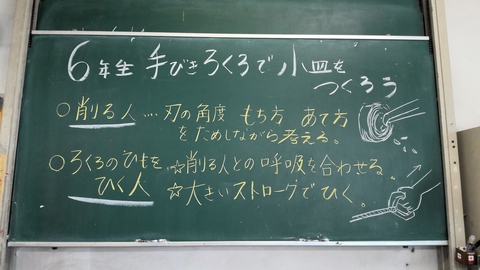

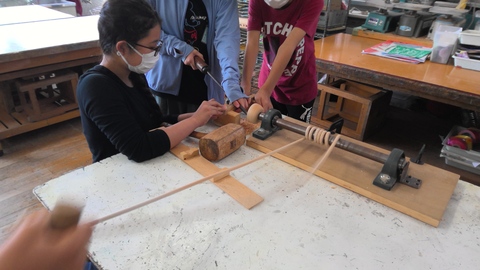

9月5日(伝統工芸体験)

工場で大量生産して作り出されるものが主流の中、使う人の身になって一つ一つ心を込めて手作業で作っていく伝統工芸職人さん。普段は漆器職人としてご活躍されている手塚俊明さんに指導していただきながら、友達と協力して作成しました。なかなかうまく削ることができず形にすることは難しかったようですが、手作りの温かみや職人さんの技を感じることはできたのではないでしょうか。手塚さんありがとうございました。

9月5日(今年度最後の水泳授業)

4年生最後の授業はクロールでした。手や腕の使い方の練習では、手のひらで水をつかみ後ろへ押すことで前に進むことを学びました。バタ足の練習では、ひざや足首を柔らかく動かして、体を水平に保ち前に進むことを学びました。最後は、自分の力に合った場で練習をしました。一人の教員が正面で全体指導をして、二人の教員が水中で個別指導にあたりました。

夏休みの水泳指導がなくて残念でしたが、最後に充実した学習をすることができました。来年の夏、またたくさん泳ぎましょう。赤土プールが待っています。

9月1日(始業式)

始業式はオンラインで行いました。4年生の児童代表の言葉は1学期の自分を踏まえて今学期頑張りたいことを堂々と述べることができました。

校長講話では、夢に向かってチャレンジしよう!と伝えました。また、文部科学大臣のメッセージ~不安や悩みがあったら話してみよう~を伝えました。2学期よいスタートが切れるように子供たちの様子をよく見ていきます。今学期もよろしくお願いします。

8月4日(帰校式)

保護者の皆様、下田の話をたくさん聞いてあげてください。そして、これから素敵な夏休みをお子さんとお過ごしください。コロナ禍において、様々なご協力いただけたことに感謝いたします。

8月4日(磯遊び)

楽しかった下田とお別れです。3日間天気に恵まれてよかったです。

8月4日(3日目朝食)

2日間の疲れが出て、皆よく眠れたようです。最終日、朝食をしっかり食べて元気に赤土小学校へ帰りましょう。

8月3日(ナイトハイク)

盛り上がりはクライマックスとなり、花火が打ち上がる度に浜辺に大きな歓声が上がりました。

下田最後の夜、忘れられない思い出になってくれたら嬉しいです。

8月3日(2日目夕食)

これからナイトハイクです。花火日和になりました。気を付けて行ってきます。

8月3日(午後の遊泳)

最後の遊泳が終わった時には、「まだ泳ぎたい」という声がたくさんきこえました。

ほんのり日焼け顔が下田の海にとても映えていました。下田の海ありがとう!

8月3日(2日目昼会)

疲れて食欲のない子供もいましたが先生方が促しながら少しでもエネルギーチャージできるようにしました。

午後の遊泳で元気が出せるように、この後の昼寝で体を休めましょう。

8月3日(午前の遊泳)

赤土小の子供カメラマンによる撮影です

遊泳班で砂の上に思い思いの絵を描きました。貝殻を乗せたりして工夫していました。

海の中には生き物がいっぱい!

波乗り最高!

8月3日(3日目の朝食)

下田名産の金目鯛が出ました。大人は皆、美味しいと食べたのですが、なかなかお箸が進まない子供もいました。一口食べてごらんのすすめで食べてみたら「意外とおいしい」と食べ始める子供もいました。

8月3日(2日目朝会)

8月2日(部屋の様子)

明日のためにぐっすり休んでください。

花火の準備

明日の夜は晴れてくれるかな。思い出の夜になりますように。

8月2日(1日目夕飯)

海水浴で疲れた体にエネルギーチャージ

明日もたくさん泳ぎます。

8月2日(下田1日目遊泳)

8月2日(開園式)

司会も代表の言葉も素晴らしく、これから一緒に過ごすことが楽しみになってきました。

この後はいよいよ外浦海水浴場です。

8月2日(下田へ出発)

7月21日(不審者対応訓練)

有事の際の校内体制の在り方、不審者への対応法を詳しく教えていただきました。尾久警察署の方々には日常的に学校や子供の様子を見に来ていただいています。心強い味方です。

7月20日(終業式)

保護者の皆様、たくさんのご協力をいただきありがとうございました。

7月14日(バケツ100ぱいのなつやすみ)

今日は、音楽朝会でこの曲を歌うはずだったのですが、感染症防止対策のため、手拍子やダンスで楽しみました。先生たちもオンラインで参加してこの曲のイメージを膨らませるための寸劇をしたり、ノリノリで手拍子やダンスをしました。

感染症が広がってきて、ちょっと気持ちもトーンダウンですが、少しでもみんなで盛り上がれればと、音楽の姜先生がプロデュースしてくれました。

7月12日(すてきな音色)

正面玄関にあるものなので、来校の際はぜひ、足を止めて見てください。ちょうどの時間に合えばすてきな音色が聞けるはずです。

7月9日(土曜授業)

「登下校時の交通安全、不審者対応、犯罪防止」(尾久警察署)

「ネット・スマホをかしこく使おう!」(ファミリeルール)

「使えてる!?ネット・スマホをスマートに!」(ファミリeルール)

体育館では、セーフティ教室を行い、各教室では授業参観を行いました。

感染対策のため、制限を設けての授業参観となりましたが、ご参観いただきありがとうございました。

7月7日(七夕)

クイズ形式で七夕のことを伝えています。

7月6日(教師による読み聞かせ)

7月5日(1年生食育 トウモロコシの皮むき)

7月5日(不審者対応訓練)

赤土小学校では月に1度、年間計画に則り、地震や火災、洪水、不審者を想定した訓練を行っています。

7月5日(図書委員会による読み聞かせ)

本を持ちながらだったり、電子黒板に写しながらだったり、工夫して行っていました。

子供たちが素敵な本に出会えるきっかけになることを願います。

7月4日(4年生校外学習)

清掃工場では、3R(ごみそのものを減らすリデュース、何回も繰り返し使うリユース、資源として再利用するリサイクル)を学び、ものを大切にしてゴミを減らすことを学びました。日常生活に生かしましょう。

ゆいの森では、読書活動の他、プラネタリウムで天体のことについて学びました。七夕の夜は星空が見られるといいですね。

学びの多い一日でした。

7月4日(全校朝会での読み聞かせ)

自分の考えを教室で伝えるときに、おそれちゃいけない わらっちゃいけない 安心して手をあげろ 安心してまちがえや という内容です。

1学期ラスト2週間、間違いを恐れずに様々なことにチャレンジしてほしいと思い、この本を読み聞かせしました。

6月29日(3年理科)

ゴムの力の働き

教員の授業力向上に向けて、この授業を本校第20代校長安斎先生が参観してくださり、指導・助言をしてくださいました。

6月27日(アダム先生に荒川区のおすすめの場所を紹介しよう)

プレゼンを準備し、アダム先生に「Do you know ~」と尋ねる言葉を入れながら、流暢な英語を披露しました。

自分たちが目指したゴールに近付けたかな?

6月27日(全校朝会)

校庭で行うはずの全校朝会は、各学級でのオンライン配信に切り替えました。

校長講話では熱中症の話を取り上げました。

校内でも熱中症対策を行い、体調に気を付けさせるようにします。

そんな暑さの中でも、今朝の校門での子供たちの挨拶は爽やかで心地よかったです。

6月22日(1年生生活科 夏みつけ)

歩いて尾久の原公園まで行きました

どちらが強いかな。みんなで勝負しました。

どこにいるかわかりますか。

初めての校外学習、たくさんの自然を発見しました。往復の徒歩も交通ルールを守ってよく歩きました。

6月18日(運動会)

PTA会長井田様はじめ、PTA役員や担当の皆様、様々ご協力いただき、ありがとうございました。

6月16日(運動会児童鑑賞)

全校児童の前でそれぞれの学年が表現種目を披露しました。低学年のかわいい演技から高学年の迫力のある演技まで、子供たちは身を乗り出すように鑑賞し、自然と手拍子や拍手が起きました。温かな雰囲気と程よい緊張感の中、皆で味わったとても幸せな時間でした。そして、この後、各学年が仕上げの練習を行いました。明日はリハーサルです。運動会本番も仲間と息を合わせながら思い切り演技します。本番が楽しみです。みんな、頑張れ!

チームの勝利は、バトンパスをスムーズに行えるかどうかにかかっています。リードするタイミングをつかむために、お互いにアドバイスし合いながら繰り返し練習しました。

本番はかっこいいところを見せてくれるはず。頑張れ!

6月14日(運動会練習)

赤土の子供たちはやる気いっぱいです。教員も熱い、全員がベストパフォーマンスできるよう指導しています。

励ましと応援をお願いします。

天気が良くなりますように!

6月10日(運動会練習)

6月9日(校内研修会)

6月9日(音楽朝会)

6月8日(帰校式)

6月8日(山梨県立科学館)

6月8日(退園式)

6月8日(3日目の朝食)

完食する子供も多く、この後退園式を終えて山梨県立科学館に向かいます。

6月8日(3日目の朝会)

今日も一日頑張ります。

6月7日(ミニハガキ新聞づくり)

6月7日(2日目夕食)

おかわりは長い列ができるほど、よく食べました。

6月7日(室内レク)

6月7日(滝沢牧場)

買い物もしました。

6月7日(飯盛山登山)

6月7日(2日目朝食)

しっかり食べて登山を頑張ります!

6月7日(2日目の朝会)

6月6日(夜の南中ソーラン)

皆、気合が入っていました。清里の夜は熱い!

6月6日(夕食)

よく食べていました。

6月6日(八ヶ岳ふれあいセンター)

6月6日(昼食)

6月6日(清里移動教室出発式)

いよいよ、清里移動教室2泊3日の始まりです。あいにくの雨ですが元気に行ってきます。

6月2日(体力テスト)

6月1日(1年生の学校探検)

5月30日(貴重な写真)

先日、橋本さんという方からお電話をいただきました。その方の祖父にあたる方の遺品を整理していたところ、赤土尋常小学校開校当時の卒業アルバムが出てきたということでした。

祖父の方のお名前は橋本富治さん、赤土尋常小学校開校当時の先生です。職員集合写真の前列右から3番目の方がその方です。その左隣にいる方が初代校長の宮島久米男先生です。

男の子たちが両手を広げているのは体操の授業です。校舎の様子もわかります。

理科の授業の様子からは男女別々で授業していたことがわかります。

子供たちの集合記念写真には校長先生と橋本先生が写っています。今と変わらないのですね。それに、この写真に写っている「トタン屋根のバラック校舎」は学校だより6月号に載せた巻頭言にある言葉と同じです。

何だか、当時にタイムスリップした気分になります。

橋本様、貴重なお写真ありがとうございました。

5月25日(水曜日)学校探検

5月24日(火曜日)体育の授業

レースでは練習の成果が思うように出せず、差が開いてしまったチームで「最後まで頑張って」という応援の声が挙がりました。素晴らしい応援です。どのチームも一人として手を抜くことなく全力で走りきる姿は、1~5年生への最高のお手本です。

翌々日に行われた「短距離走・リレー」の最後の授業では、チームタイムが縮んだ喜びを校長室に報告にきてくれました。

5月24日(火曜日)音楽の授業

5月24日(火曜日)お話ポケット

5月20日(水曜日)縦割り班活動

5月18日(水曜日)1年生を迎える会

体育館で1ヵ月遅れの1年生を迎える会を行いました。2年生から6年生までが、1年生に心温まるメッセージを送りました。6年生の寸劇を交えたコミカルな演出に1年生は大喜び。 1年生もお礼の言葉をしっかりと伝えることができました。 計画代表委員会の司会も素晴らしかったです。 たくさんエネルギーをもらった1年生、これから元気に登校して、様々なことにチャレンジしましょう。

4月28日(木曜日) 離任式の様子

4月25日(月曜日) 全校朝会の様子

毎月曜日の全校朝会では、感染症拡大防止のためZOOMを活用してオンライン朝会を行っております。