210513−220302/学校図書館

おすすめの一冊/子どもたちから推薦書

2022年3月2日(水曜日)

読書月間/2月1日~2月28日(土日を含む1ヶ月間)

2022年2月1日(火曜日)

読書月間が始まりました

読書月間は毎年6月と2月に設定しています。ねらいは、読書の楽しさを知って、自分から進んで読むこと、読書の量を増やすこと、読書の幅を広げることです。

例年、この期間に1・2年=お話会、3・4年=アニマシオン(読書をゲームのように楽しむ)、5・6年=ブックトーク(あるテーマに沿って複数の本の内容を紹介しあう)を行っています。コロナ禍ですので、できることからやっていきます。

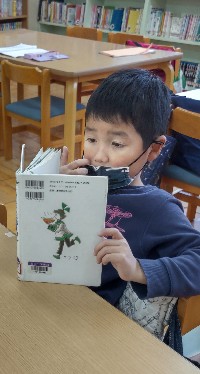

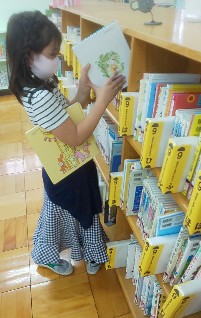

登校した子どもたちは、思い思いに興味のある本を選び、読みふけっています。本の世界に入り込むことで、今まで知らない世界を居ながらにして体験することができます。

いつもより、たくさん本を借りることができます。お家でもたくさん本を読んでもらえるように、全学年で自分でじっくり本を選ぶ時間を確保しています。

学校図書館活用/「おすすめの一冊」

2022年1月14日(金曜日)

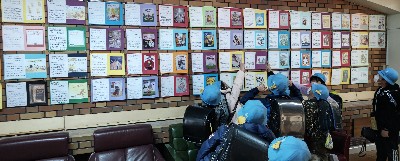

毎年、一年間のまとめとして、心に残る「おすすめの一冊」を全校児童が作成し、掲示しています。教室前の廊下掲示のみでなく、緑階段の踊り場や一階ロビーの掲示板にもはってあります。友だちの作品や異学年の作品を参考にすることで、子どもたちは、更なるレベルアップを目指しています。

1年生/図書の時間/目標達成

2021年12月3日(金曜日)

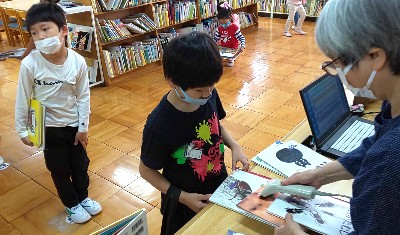

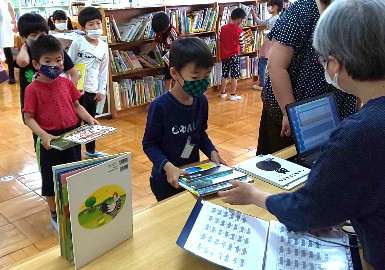

図書の貸出は、個別の登録カードにより、バーコードですべて管理されています。常勤の学校司書さんが、丁寧に処理しています。

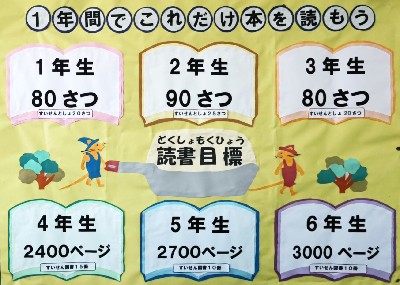

「1年間でこれだけ本を読もう」と呼びかけ、学年ごとに読書目標を設定しています。好きな本を読むのは、どの子もクリアしていますが、「推薦図書」はハードルが高いようです。子どもたちは果敢に挑戦しています。

本が好きな子は集まれと、声をかけると、本を掲げてくれました。どんな本かなと質問すると、内容や良かったところをどんどん話し始めます。本が大好きな子は、心が豊かになります。

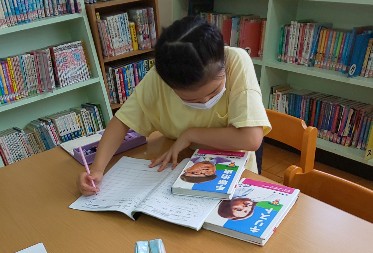

学校図書館の計画的な活用を支えている一つが「三日読書ノート」です。学年に応じ作成されている「三日読書ノート」で、子供たちは図書館について知り、学び方を学び、さらに自分の読書の記録を残しています。

1年生/ブックトーク/日暮里図書館連携

2021年10月27日(水曜日)

区立図書館では、新一年生の皆さんに図書館を利用していただくために、図書専門員が各小学校を訪問し、図書館の利用案内やブックトーク(本の紹介)を行っています。

ブックトークでは、手遊びも含め、楽しく本の魅力を伝えています。読書によって、様々な方向から物事をみる力がつきます。三日小では、読書活動に力をいれ、子どもたちの読み解く力を育んでいます。

3年生/テーマ読書「好きな動物」~科学読み物から

2021年10月11日(月曜日)

テーマ読書に挑戦しました。好きな動物の本を科学本の中から選んで読みます。普段触れていない本でも、テーマ読みをすることで、読みが広がります。

毎日、たくさんの本に触れることで、子どもたちは、読書が大好きです。読んだ本の題名や内容を三日読書ノートに記録しています。

3年生/図書/日常的に本に親しむシステム

2021年10月4日(月曜日)

学校図書館には、学校図書館司書の先生が常駐し、子供たちの要望に適宜対応しています。すべての本が、バーコードで管理されており、その子の読書傾向も分かります。

図書館には、約16、000冊の蔵書があり、子供たちの興味関心のある本を選ぶには十分です。図書分類法も学んでいますので、本の借り方もスムーズです。

1年生/本の魅力をたくさん感じて

2021年9月3日(金曜日)

図書の時間/本の返却と貸出

図書の時間では、学校司書の先生が、発達段階に応じた本を選書し、読み聞かせをしています。今回は「これはのみのぴこ」という谷川俊太郎さんの作品です。どんどん言葉がつながっていき、最後は登場人物全員読み上げられます。その度に子どもたちは、大喜びです。本の魅力をたくさん感じています。

借りていた本5冊のバーコードチェックを受け、元あった書庫に自分で返却します。本はカテゴリー別に配列されていて、本に貼られた色違いのシールを目印に、きちんと返却することも学習の一環です。

読書月間/読み聞かせ最終回

2021年6月29日(火曜日)

6月30日までが三日小の読書月間です。中休みの読み聞かせも最終回となリました。

当番の先生が読み聞かせする様子をライブ配信し、各教室でも見られる仕組みが整っています。

読書が培う力である「国語力」や「言葉の知識、読解力」は、あらゆる教科の学習の基礎学力に欠くことができないものといわれます。

また、読書によって育まれた豊かな感性や情操、思いやりは子どもの心の発達に大きな影響を持つともいわれます。

読書活動は子どもが言葉を学び、感性をみがき、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていくうえで欠くことのできないものであるとして、子どもが自主的な読書活動を行うことができるように積極的に環境を整えるために、「子どもの読書活動推進に関する法律」が公布・施行されました。

この意義を実現するために、本校では「読書月間」を設定しています。

5年生/図書の時間/「ブックトーク」の準備

2021年6月28日(月曜日)

国語の授業で使う本を選び、読みます。同じ作家の本をグループで読み、感想や意見を伝えあいます。今回は、その準備の真っ最中です。

子どもたちが、自分の力で選書します。数多くある本の中から、自分の興味関心に合った本を選び、友だちに紹介する準備をしていました。子どもたちは、頭脳をフル回転させることで、本に関する感性が研ぎ澄まされます。

4年生/図書/読書への「アニマシオン」

2021年6月14日(月曜日)

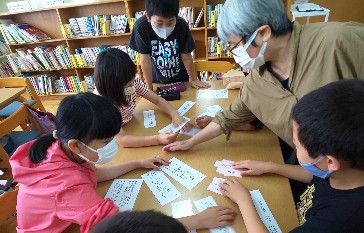

グループごとに準備された紙袋の中には、読書好きにするための秘密のカードが入っています。興味津々に覗き込んでいました。

質問カードを読んで、答えを想像します。それから答えカードとマッチングさせると、「やっぱりね」「どうしてだ」と様々な反応が聞こえてきます。

<例>

- Q/かけてもはやくなれない。かけてもかけても ゴールにつけない。 A/いす

- Q/道があるけど歩けない。お店もあるけど、何も買えない。 A/地図

- Q/ブレーキかけても止まらない。バックもできない。曲がれない。なのに無事故で休まず働く A/時間

- Q/一人でもつと、とっても重い 二人でもつと軽くなる みんなでもつと 飛んでゆく A/秘密

- アニマシオンとは、「魂を活性化し元気にする」という意味があります。 読書へのアニマシオンは、読書が好きになるよう導くために元気づけるということです。アニマシオンは、本が大好きな子どもを育てる国際的な読書教育メソッドであり、楽しみながら子どもたちの読解力・表現力を伸ばすことができるとされています。

- アニマシオンは、絵本や本を読んで、その内容からクイズを出しあったり、お話の続きを考えたり、カルタを作ってみたり、と言葉や本に親しんむことを目指している三日小にピッタリな手法です。

1年生/学校図書館活用

2021年5月13日(木曜日)

1年生は、はじめの挨拶をしたあと、担任の先生から約束について教わります。読み方も理解し、見通しをもって取り組んでいます。子どもたちから読み方の種類もたくさん出されました。

「博士読み」「繰り返し読み」「紹介読み」「丁寧読み」「じっくり読み」「気持ち読み」「考え読み」「言葉読み」「クイズ読み」「教え読み」「名人読み」「自分読み」

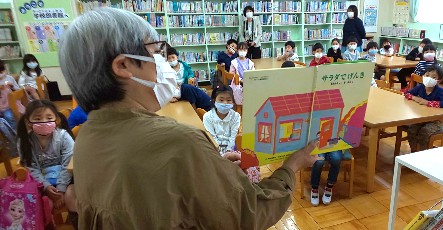

読み聞かせ/学校司書の先生が毎時間、子どもたちの発達段階に応じた本を読み聞かせ、解説したり、クイズを出したりして、本に興味関心をもつ工夫をしています。

本日の読み聞かせの本や学習テーマにそった本を借ります。読書タイム/全員がすわって、静かに読む時間を確保しています。「読書を愛するまち・あらくわ」のキャッチフレーズのとおり、子どもたちは本が大好きです。