プログラミング教育

2年生 プログラミング教育

2022年2月22日(火曜日)

Scratch(スクラッチ)というソフトを使ってプログラミングを学習しています。プログラミングと聞くと「パソコンの画面に向かって、難しいことをする」イメージがありますが、Scratchではブロックをつなげていくだけでプログラミングすることができます。

ブロックを組み換えるように順序を変えたり、新しいものを足したりできるので、プログラムを書き換えるのも簡単です。

作ったプログラムがうまく動かなくても、簡単にやり直せるのが特長です。低学年の子どもでも試行錯誤しながら学んでいます。

三日小の広報/プログラミング教育の取り組み

2020年12月24日(木曜日)

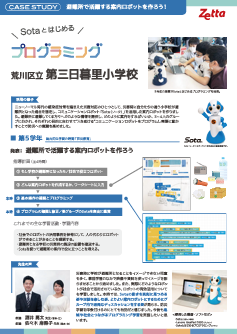

プログラミング教育の取り組み/事業報告のパンフレットが届きましたのでご紹介します。

この事業は、文科省が提唱しているGIGAスクール構想の一環で、「クラウド活用」や「高速通信(5G)」「一人一台の端末」の実現に向け、経済産業省と総務省の予算を使った「EdTech」(エデュケーション&テクノロジー)の事業です。「(株)ゼッタリンクス」とNTT東日本が共同開発しているソフトウェアとAIロボットを使った取り組みです。

EdTech導入補助金事業

2020年12月8日(火曜日)

5年生で取り組んでいたAIロボットSota君の実証実験が終了しました。「未来の学びコンソーシアム」という文部科学省・総務省・経済産業省が連携した事業の一覧に情報が掲載されました。

-

小学校プログラミング教育の実施レポート/荒川区第三日暮里小学校 (PDF 168.4 KB)

令和2年度から必修化された「小学校プログラミング教育」の実施の様子を紹介するものです。

5年生 プログラミング教育の実証実験

2020年11月19日(木曜日)

AIロボットSota君を使った授業を行いました。この事業は、文科省が提唱しているGIGAスクール構想の一環で、「クラウド活用」や「高速通信(5G)」「一人一台の端末」の実現に向け、経済産業省と総務省の予算を使った「EdTech」(エデュケーション&テクノロジー)の事業です。「(株)ゼッタリンクス」とNTT東日本が共同開発しているソフトウェアとAIロボットを使った取り組みです。

本校では、防災教育の一環として、避難所に避難してくる区民の方へ、どういう情報を提供すると有効か、人を助けるSotaくんを育てるというテーマで取り組んでいます。

グループごとに別れ、「居住スペース」「迷子対応」「食料」「生活用品」「トイレ」「公衆電話」「公的な連絡先」「状況を知らせる」「障害のある方」「案内の説明」のコーナーごとに、双方向の会話をプログラミングソフト「スクラッチ」を活用して、学んでいます。

プログラミング学習

2020年2月15日(土曜日)

来年度から教科学習の中で、プログラミング教育が導入されることにともない、本校では5・6年の理科と算数で教科書の内容にそって学習することになります。

そこで1年前倒しで、教科以外の広がりを模索するためクラブ活動(4年6年対象)で試行しています。

左のロボットは、「Sota(ソータ)君」という名前で、人型コミュニケーションロボットとして、今話題のAIロボットです。

詳細は以下のSotaコミュニティサイトをご覧ください。

Sota独自の「話す」「身振り・手振り」「感情表現」により高い表現力を実現し、児童の興味を喚起します。子どもたちが、Sota君の最先端の技術に触れて、プログラミングの楽しさ面白さを体感してほしいです。

最先端の技術による対話機能で、児童の興味関心を喚起します。一問一答など、音声認識により言葉を覚えさせることも可能です。

→三日小のクラブ活動の様子が実践事例として以下に紹介されています。

タブレット活用/若手教員育成研修/早稲田大学連携事業

2020年1月22日(水曜日)

来年度から新学習指導要領が施行されます。それにともなって、「プログラミング教育」が、新たにスタートします。先生方が、「スクラッチ」というソフトを使って、子どもたちへの指導法を研修しました。

→講師は、早稲田大学の齋藤大輔先生です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。