2年生

図工「かぶってへんしん」

2021年3月11日(木曜日)

お花紙に糊をつけて、何枚も重ねたら、軽くて楽しい「はりこのおめん」ができました。かぶって遊ぶと変身気分になります。本日持ち帰りますが、道路でかぶって遊ぶと危険です。家の中で変身遊びをするように話しました。

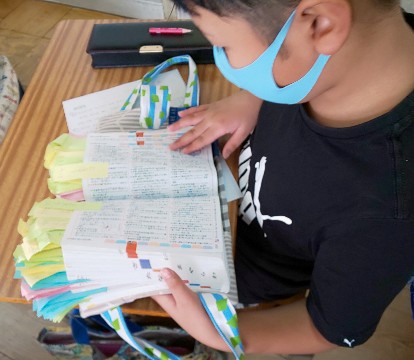

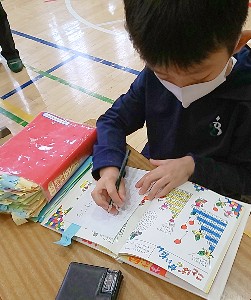

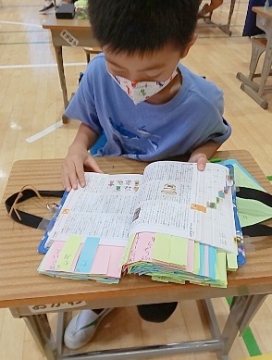

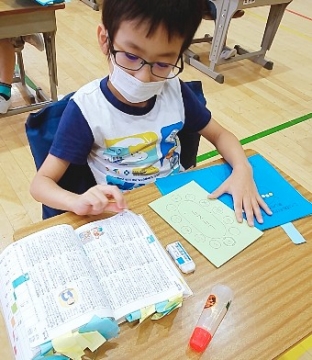

辞書引き学習に夢中

2021年3月10日(水曜日)

日頃、取り組んでいる「マイ辞書」をお互いに見せあっています。すでに付箋が1000枚に届く子どももいて、自主的に学ぶ習慣が確実についています。

また、辞書カバーは保護者の方の手作りです。子どもが好きな柄で、付箋や鉛筆も収納できるものもあり、保護者の方の努力が子どもたちの学習意欲につながっています。

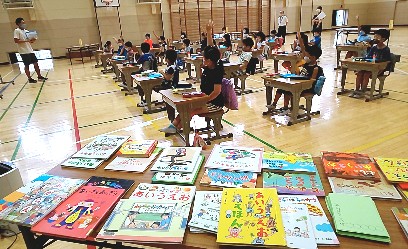

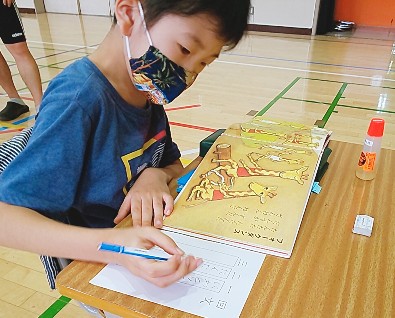

「辞書引き学習法」の導入

子どもたちは読書が大好きで、本をたくさん読んでいますが、教科学習を進める中で語彙力の課題も明らかになりました。

そこで、読み解く力を育成するために具体的な手立てが必要であることから、「辞書引き学習法」を取り入れました。

1年生から全員が一人一冊の国語辞典をもち、日常的に言葉に親しみ、楽しみながら言葉の学習を進めることが目標です。さらに、学習効果を検証するため、「読書力診断検査(Reading-Test)」を2年間実施し、伸び率を明らかにしてまいります。

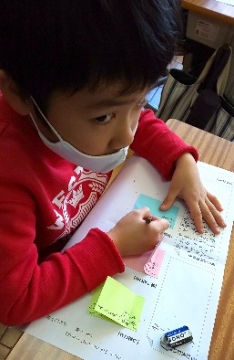

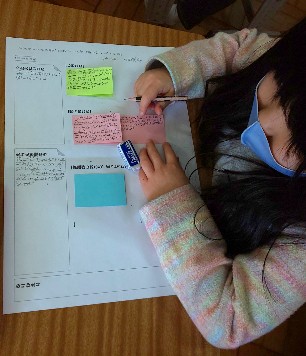

国語「楽しかったよ、二年生」/若手教員研修

2021年2月4日(木曜日)

2年生の1年間のできごとからスピーチの話題を決めて、「スピーチメモ」を書くことがめあてです。電子黒板に実物投影機を使って、子どもたちのメモを大写しし、共有しながら授業を進めています。

付箋を活用し、「したこと」「思ったこと」「友達がしたこと」「友達が言ったこと」に分けて、メモを仕上げていきます。次回は、この付箋メモをもとに、スピーチ原稿を仕上げていきます。

体育/ゲーム及びボール運動

2020年12月17日(木曜日)

低学年という発達の段階を踏まえて、簡単な規則で楽しくゲームができるように工夫しています。子どもがボールを投げたり、捕ったり、するなどの簡単なボール操作でゲームに取り組めるようしています。

低学年の児童にとって、攻守が入り交じるゲームの状況において、素早く判断して味方にパスを出したり、空いている場所へ素早く動いてパスをキャッチしたりするなどの技能は難しいため、攻めと守りが明確になるように攻守を分離したり、交代しながらゲームを行ったり、攻め側より守り側の人数を少なくして守りのいない場所を見付けやすくしたりするなどの規則に手を加え、どの子にでもわかりやすく指導しています。

おいしい給食

2020年12月10日(木曜日)

2年生になると、準備も後片付けも自分たちで整然と行います。自分の食べられる分だけよそってもらい、きちんと最後まで食べるようにしています。お腹に余裕がある子どもは、おかわりもします。

教室では、前を向き、ディスタンスをとって、飛沫が飛ばないように工夫しています。以前の給食風景とはずいぶん変わりました。「食べるときには、おしゃべりをしない。おしゃべりをするときには、必ずマスクをする。」という約束を徹底しています。

算数「長い長さ」/若手教員研修

2020年11月20日(金曜日)

電子黒板を活用し、学習のめあてを確認します。30cmのものさしを使って、体の部分の長さを測りました。

足りないので、ものさしをつなげたり、自分の顔の大きさを測ってみたり、思い思いのやり方で測定を試みます。

友だちの顔の長さを測ると、興味は自分とどちらが大きいか、比較の学びに発展しました。

この授業では、長い長さを測るときに、長さを表す単位「メートル」を知り、1m=100cmである「単位換算」の基本を学習しました。

音楽会練習

2020年11月9日(月曜日)

歌唱「青い空に絵をかこう」「キラキラマーチ」/子どもたちが大好きな曲で、いつも笑顔で練習しています。

合奏「喜びの歌」/ひきなれた鍵盤ハーモニカだけでなく、木琴・鉄琴、大太鼓・小太鼓、トライアングル、マラカスなど、初めて演奏する楽器にも挑戦しています。

楽器相互のタイミングに合わせて演奏するのが難しい曲です。周りの音をよく聞いて、何度も練習を重ねています。

音楽会練習/合奏「歓びの歌」

2020年11月7日(土曜日)

2年生の合奏曲は、ベートーヴェンの『歓びのうた』を演奏します。弾きなれた鍵盤ハーモニカだけでなく、木琴・鉄琴、大太鼓・小太鼓、トライアングルがあり、音を合わせて演奏するのが難しい曲です。周りの音をよく聞いて、何度も練習を積み重ねています。

国語「お手紙」/若手教員研修

2020年10月20日(火曜日)

友だちのことを考え、思いやりのある言動をとる登場人物の様子や気持ちを想像しながら読み、優しさについて考えたり、学校生活がより楽しくなるような友だちとの関わりを考える授業です。

物語の本文に出てくる「親愛」や「親友」の意味や言い換えをmy辞書を使って調べました。自分専用の国語辞典をさっと取り出し、なれた手つきで言葉を調べ、語威力を高めています。知っている言葉や調べた言葉のページには、ナンバーと言葉を書いた付箋をはります。

役割音読に挑戦しました。「がまくん役」「かえるくん役」「ナレーター役」です。これまでに想像したことを生かして、人物になりきって音読します。

道徳「みんなで つかうものだから」/若手育成研修

2020年10月13日(火曜日)

身近な約束やきまりを取り上げ、みんなが使うものを大切にしようとする心を育てる授業です。「黄色いベンチ」という教材を使って、みんなで使うものを使うときは、どんなことにきをつければよいか考えました。

パネルシアターや電子黒板を活用し、教材文の理解を促します。自分の経験を振り返りながら、友だちと譲り合うこと、遊んだ後元の場所に戻すこと、なくしてしまったり、こわしてしまったらどうするか、子どもたちからたくさん意見が出されました。

先日行われた「折り紙教室」の作品が、廊下に掲示され、子どもたちはお互いに鑑賞しています。

道徳「だれにたいしても」/若手育成研修

2020年10月13日(火曜日)

好き嫌いにとらわれないで、誰に対しても公正、公平に接することの大切さと難しさを学びました。

話し合いの活動を設定し、子どもたちが様々な人の意見を聞くことができるように配慮しています。

相手の意見を自分のワークシートに書き写し、自分の意見と見比べ、公平な気持ちをもつことが、どうして大切なのかを学習しました。

道徳「黄色いベンチ」/若手教員研修

2020年10月8日(木曜日)

子どもたちが、普段、公共の物を大切に使っているだろうかという視点で自己を見つめ直す授業です。

パネルシアターを使って、登場人物の行いや、その時の心情を捉えるように工夫しています。

道徳「だれにたいしても」/若手教員研修

2020年10月6日(火曜日)

好き嫌いにとらわれることなく、誰に対しても同じように行動することを学びました。

テーマは「誰に対しても、同じように何かをする気持ちをもつことは、どうして大切なのか?」です。「雨ふり」という題材を使って、「公平」とはどんなことなのかを考え、誰に対しても同じように接するとはどのようなことなのか、一人一人の子どもの考えを大切にした授業が展開されました。

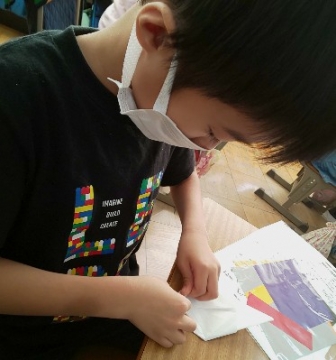

折り紙教室/日本の伝統文化を学ぼう

2020年10月3日(土曜日)

折り紙作家の方をおよびし、専門的な折り紙の手法を学びました。本来であれば、今年度から始まる予定であった「親子学習会」のプログラムです。子どもたちだけで、体験しました。

季節感があり、2年生の発達段階にあった題材を選んでいただきました。少々難しい部分もありましたが、折り方ガイドを持ち帰りましたので、ぜひ親子で楽しんでください。ハロウィンのお化けとカボチャがかわいらしくできました。

説明を聞きながら、真剣に取り組みました。来年親子で体験できることを願っています。

教育実習/保健「うんちについて考えよう」

2020年9月29日(火曜日)

保健指導では、朝の時間を活用し、教育実習生による「うんちについて考えよう」という授業が行われました。排便習慣を身につけること、自分の生活習慣を振り返り、規則正しい生活をすることの大切さを学びました。

元気なときに出るうんちは「ばななうんち」「まきまきうんち」であること、便秘解消のポイントは、以下の4つです。ご家庭でも話題にしてください。

- 朝ご飯を食べよう

- 野菜をたくさん食べよう

- 体を動かそう

- 我慢しないでいつでもどこでもトイレに行こう

国語/校内研究会授業

2020年9月23日(水曜日)

ことばあそびランドをたのしもう!/若手教員研修

説明タイム/好きな作品にふれ、自分でことばあそびを作って楽しみました。「かいだん言葉コーナー」「回文コーナー」「しりとりコーナー」「だじゃれコーナー」を確認しました。

写しタイム/言葉遊びの本を読み、気に入った言葉遊びを白い紙に写します。写した紙は、「言葉遊びノート」に貼ります。

発表タイム(1)/写しタイムで作った自分の作品をモニターに投影し、マイクを使って発表します。

作りタイム/黄緑の紙に自分で考えた言葉遊びを書きます。言葉が思いつかないときは、国語辞典を使います。子どもたちのMy辞書には、付箋がいっぱいです。

発表タイム(2)/長く親しまれている言葉遊びを通して、言葉の豊かさに気づいていきます。

感想タイム/今までの学習を振り返り、感想を発表します。みんなの前ではっきりお話しをする習慣がついています。

鎌田先生から、次の4項目について、評価していただきました。

- 子どもたちが「あそび」を楽しんでいた。

- 「あそび」から「まなび」の姿が見とれた。

- 図書資料の活用が効果的であった。

- 日常的に語彙を増やす指導(辞書引き)に取り組んでいる効果が見られた。

国語「ことばあそびランド」

2020年9月17日(木曜日)

国語「ことばあそびランドでたのしもう!」/校内研究会事前授業/若手教員研修

「あいうえお作文コーナー」「回文コーナー」「しりとりコーナー」「だじゃれコーナー」の4つから自分の好きなコーナーをめぐり、自分で作ってみたい作品カードを受けとります。

受け取ったカードに言葉を作っていきます。My辞書で調べながら、知っている言葉や新しく出会った言葉をカードに記入していきます。国語辞典をよく活用しています。

発表タイムでは、電子黒板に実物投影機で子どもの作品をうつしだし、みんなで共有します。

写しタイムでは、気に入った本の内容を理解し、新たなカードに写し取っていきます。本を読みながら、中身を吟味する力を育てています。長く親しまれている言葉遊びを通して、言葉の豊かさに気づくように指導しています。

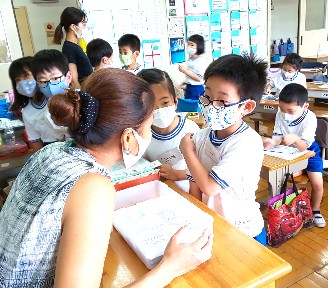

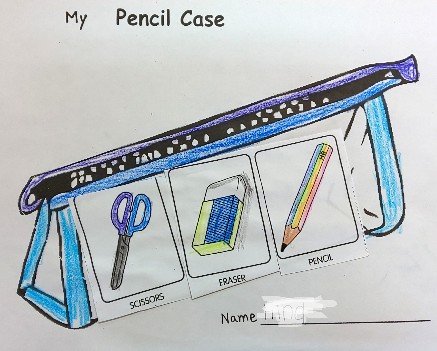

英語「My Pencil Case」

2020年9月15日(火曜日)

外国人講師が、一人ひとりの発音を聞き取り、指導しています。今回のお題は「私の筆箱の中身は」です。間違いを恐れず、自分の知っている単語を並べて伝える姿勢が身についています。

ワークシートに先生とやりとりした文房具を糊付けし、後日「私の筆箱の中身」をみんなに英語で紹介します。英単語を習得すると同時に、プレゼンテーション能力も育成しています。

体育/表現

2020年9月15日(火曜日)

アラジンの音楽に合わせて、グループごとにディスタンスをとるため、フラッグを掲げながら入場します。

片手に「まほうのタンバリン」をもって、静と動をメリハリをもって表現します。日中も気温がさほど上がらず、練習も順調に進んでいます。

指導者も子供たちにわかりやすく指導するため、放課後練習しています。子どもたちは、音楽に合わせてダンスするだけでなく、師範者を見てタイミングをはかっています。

体育/表現「アラジンのまほうのタンバリン」

2020年9月9日(水曜日)

タンバリンを片手に持ち、元気に体を動かします。体が斜めになっても、しっかりと踏ん張れるように、体幹を鍛えています。

まだあやふやなところは、友だちをみて、真似をして覚えます。自信を持ってリズムに乗って踊れるように練習しています。

国語「ことばあそびランドをたのしもう」

2020年9月8日(火曜日)

だじゃれやしりとり、あいうえお文など、今まで学習したことばを使って、写したり、新しく作ったりして言葉遊びをしました。

国語辞典を使って、自分で作った言葉をみんなで発表しあいます。学校図書館の先生もT2として授業に参加し、子ども一人ひとりに寄り添って指導しています。

体育/表現

2020年8月27日(木曜日)

1学期終業式

2020年8月7日(金曜日)

新型コロナウイルス感性症対策のため、密集をさけて、子どもたちは各教室で終業式に参加しました。

放送室では、2年生の代表の児童が、1学期の振り返りと2学期のめあてを発表し、教室から大きな拍手を受けました。

みんなの前で話すのも、マイクを通じて話すのも、緊張は同じです。しっかり、ゆっくり、ていねいにお話ができていて、感心しました。1学期の成長の様子がよくわります。

校長先生のお話の要旨

今日で1学期が終わり、明日から待ちに待った夏休みが始まります。

2週間の夏休みの間に必ず守ってほしいことが3つあります。

- 一つ 「手をよく洗いましょう」

新型コロナウイルス感染症を予防するには、念入りな手洗いが効果的と言われています。アルコール消毒も含め、今までどおり継続して手洗いをしましょう。 - 二つ 「水分をよくとりましょう」

熱中症予防のためには、こまめな水分補給が欠かせません。人間は一日に2リットルの水分が必要であると言われています。三度の食事から摂取する水分だけでは足りません。最低でも1リットルの水分をとりましょう。ペットボトル普通サイズ2本分が目安です。喉が乾く前にとることをおすすめします。 - 三つ 「お手伝いをしましょう」

家の人を助けましょう。家の人に頼まれたら、まず「はい!」と返事をしましょう。自分も家の人も気持ちが明るくなります。

それではみなさん、8月24日(月曜日)の2学期始業式にまた元気でお会いしましょう。

学習規律と感染予防

2020年6月17日(水曜日)

勉強が本格的にはじまり、宿題や提出物は朝の会で確認しています。学年のスタートは規律ある生活から始まります。先生の前に並ぶときも、友だちとの間隔をあけて感染予防につとめています。