2年生

国語「楽しかったよ 2年生」

2022年3月18日(金曜日)

2年生でできるようになったことや、楽しかった思い出をスピーチしました。原稿を暗記して堂々と発表することができました。

一年間を振り返って自身の成長を知り、その喜びを書き残すことを学習しました。体験してきた一年間の出来事について、「楽しかったことの中心が明確になるように、初め、中、終わりの構成でまとまりのある文章を書くことができる」ことを指導目標としています。2年生の思い出の中から書くことを決め、書こうとする題材に必要な事柄を集め、文章の構成や推敲の指導も大切にしています。

楽しかった思い出/書くことを大切に

2022年3月9日(水曜日)

1年間を振り返って、原稿用紙2枚にまとめました。/心に残っていること/はじめはできなかったけれど、できるようになったこと/友達の言葉/感想など、自分の気持ちを表現しました。

2年生の作文指導では、自分の考えと、事柄の順序が分かる文章を書くために取材する力を身につけることを重視しています。そのために、作文メモにより情報を収集し、整理し簡単な組み立てを考えることが書く力につながります。

学級会/お別れ会の出し物について

2022年3月4日(金曜日)

出し物の内容について、様々な意見が出されました。それを調整する司会陣も一苦労です。お互いの意見を認め合いながら、まとめる経験をつんでいます。

生活科「つなぐ自分たんけん」

2022年3月2日(水曜日)

自分の小さい頃の写真を持ち寄り、自分史を作っています。赤ちゃんの頃の写真を見つめながら、みんなでかわいいねと褒めあっていました。各自絵本に仕上げ持ち帰ります。

プログラミング教育

2022年2月22日(火曜日)

Scratch(スクラッチ)というソフトを使ってプログラミングを学習しています。プログラミングと聞くと「パソコンの画面に向かって、難しいことをする」イメージがありますが、Scratchではブロックをつなげていくだけでプログラミングすることができます。

ブロックを組み換えるように順序を変えたり、新しいものを足したりできるので、プログラムを書き換えるのも簡単です。

作ったプログラムがうまく動かなくても、簡単にやり直せるのが特長です。低学年の子どもでも試行錯誤しながら学んでいます。

生活科/昔遊び「折り紙教室」/ゲストティーチャー

2022年2月21日(月曜日)

折り紙作家さんをお招きし、折り紙教室を開きました。上の作品は、一枚の紙からできているそうです。

節分にちなんで、二本角と一本角の鬼を折りました。本来は、「親子学習会」として、保護者の方も一緒に取り組む予定でした。来年度は実現したいものです。

生活科「おもちゃを作ろう」

2022年2月19日(土曜日)

自宅から空き箱など材料を持ち寄り、工夫しておもちゃを作りました。カップ麺の容器にアルミを張り付け、通電したときだけ電球がつくおもちゃを作る子もいました。

体育/走の運動(小型ハードル)

2022年2月15日(火曜日)

小型ハードルをリズムよく走り越えたりする楽しさや心地よさを体験しました。競走の仕方や意欲的に取り組むことができるような楽しい活動を工夫しています。

また,児童が進んで自分の力に応じた課題をもち、動きを身に付けるための活動や競走の仕方を工夫できるような授業づくりを目指しています。

国語/最後まで友だちの話を聞く

2022年2月7日(月曜日)

校内整備/ロビー掲示/「のりのりおはながみで」

2022年2月3日(木曜日)

子どもの発想を大切に作品を仕上げました。花紙をちぎったり、切ったりして糊で張り合わせると、素敵な世界が表現できました。

このほしすごいねと友だち同士で鑑賞しています。また、自分の作品はこれだとまわりの職員にアピールしていました。

体育

2022年2月1日(火曜日)

登校した子どもたちは、外で元気に体育を行いました。できるだけ接触をせずに工夫してゲームを楽しんでいます。

長縄とびでは、入るタイミングを練習しました。肌寒い日でしたが、子どもたちの額には汗が光っていました。

体育/なわとび名人になろう! (基本の運動・用具を使った運動遊び)

2022年1月20日(木曜日)

2年生の体育でも短縄で運動しています。小学校では、前跳び(前回り跳び・前回し・普通跳び)、後ろ跳び、二重跳び、交差跳び(バッテン跳び)など、学年が進むについて、高度な技に挑戦していきます。

今後は、二人跳び、仲良し跳び(横二人跳び)、片足跳び(ケンケン跳び)、走り跳び(駆け足跳び)、サイドスイング(側旋回)、おしり跳び、足掛け回しなど、縄跳びチャレンジカードにそって進めます。

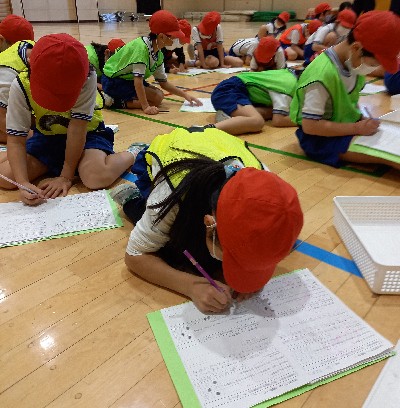

硬筆書き初め/うれしいお正月です

2022年1月13日(木曜日)

3学期のはじめに、中高学年が行う書き初め大会にあわせ、低学年では硬筆の書き初めを行っています。

姿勢を正し、きれいな字を書くよう心がけることは、日頃の学習規律にもよい効果をもたらします。また、書き初めは、日本の伝統的な文化に親しむことに繋がります。一年のはじめの硬筆書き初め大会で、書字の大切さを学ぶ指導をしています。

体育「まと当てゲームを楽しもう」/若手教員育成研修

2021年12月22日(水曜日)

ボールゲームの簡単な規則や簡単なボールの操作、ボールを持たない時の動き方を知って、誰とでも仲良く運動することを目指しています。

作戦タイムでは、チームで作戦を一つ決め、攻守が切り替わるときの咄嗟の判断をみんなで確認し合いました。

ボールが飛んでくるコースに入ったり、ボールを操作しやすい位置に動いたりしながら、ボールゲームを楽しみました。

算数「長い長さをはかってあらわそう」/若手教員育成研修

2021年12月17日(金曜日)

昔は、体の一部が長さの単位だったことを学び、「あた、つか、ひろ」を実際に体験しながら授業が進みました。

30cmのものさしを使って、自分の体の部分を測ります。試行錯誤しながら、計り方を工夫していました。

30cmのものさしを越える長さはどうしらよいか?先生の両腕を広げた長さ「ひろ」を測ってみますが、どうもうまくいきません。そこで、紙テープを活用し、挑戦しました。

身の回りのものの特徴を長さに着目させ、「上位単位の必要性」に気づかせるのが、本時の目標です。1mのものさしを使うことの利便性と、工夫して長さを測る楽しさを発見することができました。

生活科「笑顔の秘密探検隊」

2021年11月16日(火曜日)

地域の様々な場所を探検し、地域で働いている人について考え、仕事の大切さを学びました。

保育園の先生から、仕事のやりがいや、子どものたちの安全について気を配っていることを伺いました。

花屋さんでは、どんな花がよく売れるのか、花を管理するときの大変さなどを質問しました。

布屋さんでは、大量仕入れの仕組みやどんな人が買っていくのかなど、子どもたちは興味津々でした。

自分たちの生活を支えている人たちの存在を知り、地域に愛着をもって、人に親切に接したり、安全に正しく利用したりできるようになることがめあてです。

生活科/まちが大好きたんけんたい

2021年11月2日(火曜日)

荒川区では、乳幼児から高齢者まで、あらゆる世代の区民が交流し、自主的な活動ができる地域コミュニティの場としてふれあい館を設置しています。三日小のすぐそばにあるのが、夕やけこやけふれあい館です。2年生の子どもたち全員で施設見学をしました。

今回の探検では、自分たちの生活は様々な人や場所と関わっていること、身の回りにはみんなで使うものがあること、それらを支えている人がいることを見学を通じて学びました。

算数「かけ算(1)」新しい計算を考えよう

2021年10月26日(火曜日)

5の段の九九の構成の仕方を学びました。「お菓子が1箱に5つずつ入っています。箱は何箱かあります。お菓子の数を調べましょう」という課題です。「かけ算」は、今まで勉強した「たし算」で考えることができます。

九九を暗証することは、2年生の大きな命題です。ここでマスターしておかないと、これからの算数学習がスムーズに理解できません。暗証するだけでなく、どうして「5×5=25」なのか、理論的に説明できることは、深く理解するための大切な学習です。友だちに理由を説明することで、より理解が深まります。

国語「お手紙」/初任者授業研究会

2021年10月26日(火曜日)

登場人物の行動や会話を手がかりに、すてきだねと思った場面を紹介しあいました。

お気に入りの場面を理由をつけて相手に説明します。聞き手は、拍手をして、相手を認めながら、自分の見つけた素敵な場面と比較しながら、交流しました。ヒントカードやリアクションカードなどを示しながら、子供たちの理解を助けます。

教材をカルタにして、遊ぶことにより、物語をより深く理解できるようになります。

体育/器械・器具を使っての運動遊び/「とび箱ランドであそぼう」/東京都中堅教諭等資質向上研修会

2021年10月22日(金曜日)

まずは準備体操をします。新しい遊び方や友だちのよい動きを見つけたり、考えたりしたことを友だちに伝えることがねがいです。

安全に関する約束を意識させながら、授業がスタートしました。各学校へは、オンラインで配信されました。

事前に決めた役割で場を準備します。安全に準備するために、みんなで協力しあうことも授業の一環です。

新しい遊び方を見つけたり、選んだりしながら、上手に遊べている友だちの動きを真似することも大切です。

平均台に両手をついて飛び越します。腰を高くあげ、両足でひざを曲げて着地するのがポイントです。

連続山コースでは、両足で踏み切り、両手をついて跳び箱に乗り、手を使って進みます。手を広げ、手の平で跳び箱に手をつくことが大切です。

この授業では、4つの遊びの場を設定して、それぞれの遊びを工夫させることで、子供たちが主体的に学習に取り組むことができました。

図工「絵の具が…えのぐじま」

2021年9月28日(火曜日)

太い筆に絵の具をたくさんつけて、力強く、爆発させます。色とりどりの炎が舞い上がるイメージで大胆に描いていきます。

真上から見たイメージで色を重ねる子もいます。視点を変えると、面白い絵ができますね。子どもの発想は素晴らしいです。

生活科/「動くおもちゃをより良くしよう」

2021年9月28日(火曜日)

英語「文房具の言い方を知ろう」

2021年9月16日(木曜日)

I have a pen. I have an eraser. Here you are. Thank you.

今日のラッキーカードを持っていたのは誰でしょう?

ラッキーカードを運良く手にした子供たちは大喜びです。楽しく英語を学んでいます。

英語/自然とネイティブな言い方に慣れる

2021年9月14日(火曜日)

毎回、当番の子ども2人が、挨拶をします。

Hello, everyone!

How are you?

It's time for English class!

How's the weather today?

定型文の質問と答えを耳から覚え、みんなで発音します。外国人英語講師の先生の発音を真似て、自然とネイティブな言い方に慣れます。

電子黒板を活用して、英語の歌をマスターします。ABCの歌は、子どもが大好きなメロディーです。

Once again!

とアンコールが教室に響いていました。

生活科「つくって ためして」

2021年9月9日(木曜日)

生活科では、身の回りにある様々な物を利用して、勉強しています。クリップに磁石を近づけると、次から次へくっついてくる様子が楽しくて止められません。

ビニール袋に空気をつめ、口を縛って、団扇で扇ぐと、どんどん上空へ舞い上がります。床に落ちないように、必死で扇ぐ動作が楽しくてやみつきになりました。自宅でも他の袋で試してみましょう。新たな気づきにつながります。

図工/どうぶついっぱい

2021年9月8日(水曜日)

型紙を使って、ローラーで画用紙に色を付け、その色の重なりを楽しみます。いろいろな動物の型紙を使って、自分が感じた「どうぶついっぱい」の作品を仕上げていきます。完成した作品は、展覧会でご覧いただけます。

図工「かぶって ヘンシン」

2021年7月14日(水曜日)

市販の製作キットを使わず、身の回りにある材料で作品作りに挑戦しました。

お面を被る自分の姿をイメージしながら、素敵な作品の完成を目指して取り組んでいます。独創的な作品に仕上がってきました。

生活科/「野さい名人」

2021年7月12日(月曜日)

育てた野菜を収穫して、自宅で食べました。とても美味しかった人はというと、みんな手を上げました。

育てた夏野菜は、トマト、ミニトマト、オクラ、ピーマン、キューリ、枝豆、ナスです。まとめたシートは、グルーブごとに絵本として製本し、次年度の2年生に見本として見せて上げます。写真のミニトマトの絵本は、昨年度の作品です。

図工/「かぶって変身」

2021年6月23日(水曜日)

図工でお面づくりを行いました。お花紙にのりをつけて、何枚も重ねたら、軽くて楽しい張り子のお面ができます。失敗してもまた上から貼れるので、安心して作品作りに取り組めます。

子どもたちの感性が形として表現できるので、完成が楽しみです。秋の展覧会でおひろめとなります。実際にかぶって、みんなで記念撮影もする予定です。

平成3年度運動会/1・2・3みんなのえがおをゲットだぜ

2021年5月28日(金曜日)・29日(土曜日)

1年生が入学して、お兄さん、お姉さんになった2年生は、学校での過ごし方がとても立派になりました。今年の表現は、タンバリンを使ったダンスを踊りました。

運動会表現練習/「1・2・3みんなのえがおをゲットだぜ!」

2021年5月10日(月曜日)

躍動感あふれる表現です。ダンスの振り付けをマスターするには、ご自宅でも踊ることが大切です。お子さんに踊って見せてもらってください。

1年生・2年生/消防写生会

2021年4月27日(火曜日)

校庭の中央に消防車と救急車が登場し、子どもたちがまわりを囲んで、ダイナミックに絵を書きました。

火事や救急要請があれば、すぐにかけつける必要があることから、時間制限があり、子供たちは、輪郭を大きく描き、仕上げは図工室や教室で行います。

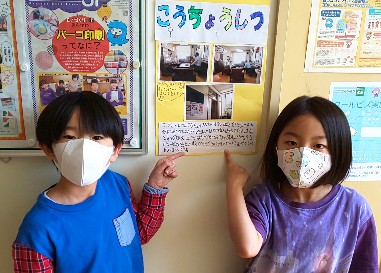

生活科/校内探検のお世話

2021年4月23日(金曜日)

1年生のために、学校内の案内板を作成し、どんなところかを分かりやすく紹介しています。昨年度自分たちが経験したことを、今度は後輩のために準備をしました。

1年生が、案内板を手掛かりに、校内を探検しました。初めて見る特別教室では、驚きの声も上がりました。担任の先生が丁寧に紹介しながら回りました。

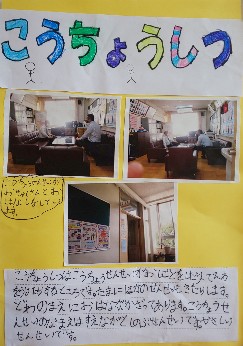

生活科/校内探検

2021年4月22日(木曜日)

教室以外のお部屋を探検し、どんな部屋なのか、誰がどう使っているのか、写真にとったり、文章にしたりして調べてまとめました。文章もしっかりしています。